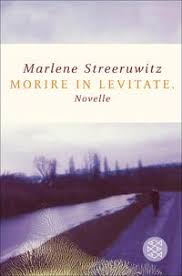

Auf einem winterlichen Spaziergang entblättert sich die Sehnsucht der Ich-Erzählerin nach Befreiung von einer Schuld, von der man sich gar nicht befreien kann, weil die Verantwortung dafür woanders zu suchen ist. In einem inneren Monolog von außergewöhnlicher Intensität bricht die erstickte Stimme einer Generation hervor, die in den Schwarz-Weiß-Wertungen zwischen Opfer- und Tätergeschichten verschwunden war.

In der eisigen Kälte verschlägt es der Opernsängerin Geraldine Denner nicht nur den Atem, die Stimme selbst ist ihr außer Kontrolle geraten. In der kahlen, eingefrorenen Landschaft fügen sich die reduzierten Sätze, die wie Eisspitzen der Erinnerung aus ihr herausbrechen, manchmal ohne Satzanfang oder Ende, ohne Verben, ganz in den Fluss der Gedanken.

Die Nazi-Vergangenheit der Familie wird zum körperlichen Symptom, „Ihr Herz. Das würde diese Linie entlang. Innen. Diesen Schmerz entlang. Der aus der Erinnerung aufstieg. Der aus der Erinnerung aufsteigen konnte. Mittlerweile. (…) Längst nicht mehr die drängende Schwere einer Verzweiflung brauchte.“ (S. 5)

Zentrale Figur der Rede ist der Nazi-Großvater, damals einer der Verantwortlichen für die Massentransporte in die Konzentrationslager. Nach dem Krieg war er es, der, vom Sohn und von dessen Frau aufgenommen, in Schutz genommen werden musste. Gleichermaßen hatte er seine Position der Macht behalten, war anstelle der Enkeltochter der Mittelpunkt der Kleinfamilie gewesen. In der Erinnerung steigt der tägliche Konflikt am Mittagstisch auf, die stumme Auflehnung des Sohnes gegen den sadistischen Großvater. Die Ausbildung der Ich-Erzählerin zur Opernsängerin verstanden als Gewaltakt der großväterlichen Erziehung: „Während der Oper verwandelten sich alle in Männer. Mit dem ersten Takt der Ouvertüre schlüpften diese Männergesichter hervor. Und die Schultern dazu. Und die Uniformen. Und die geschwollenen Schwänze. Und die tränenspendenden Augen. Die sie singen sehen wollten. Die sehen wollten, wie es gemacht wurde. Ganz offen und für alle sichtbar wollten die vorgeführt bekommen.“ (S. 13)

Die Oper wird zur Inszenierung des Holocaust, „Und wenn die Stimme der Sängerin gebrochen. Dann beugten sich alle über sie und weinten. (…) Viel klatschen mussten, damit das Opfer sich gut fühlen konnte. Damit das Opfer einen Wert bekam. Der Wert des Opfers bestimmte den Wert des Täters. Deshalb war ja der Holocaust so verschwiegen geschehen. Die hatten sich nicht brüsten können. Mit den Millionen. Es war nur ein langes, langes Aufräumen gewesen. Ein Hausputz. Ein Schlachtfest. (…) Der Großvater war ja auch erschöpft gewesen. In seiner Gewalttätigkeit. Eine unerledigte Sache. (…) Das schlechte Gewissen, die Hausaufgabe nicht fertig.“ (S. 41)

Gleich einem inneren Pakt, ganz ohne Ziel, marschiert Geraldine Denner mit einem fahrenden Wagen, besetzt mit slowakischen Arbeitern, um die Wette. Auf der eisigen Straße gerät das Auto außer Kontrolle und versinkt im Fluss – die schuldlose Schuld verfolgt sie, bis „ihr elend wurde. Diese Erbschaften waren durch und durch banal. Und vollkommen therapieresistent.“ (S. 55).

Auf dem schmalen Grat einer stockenden Syntax bewegt sich Streeruwitz‘ Text im Tempo seiner inszenierten Bewegung. Ein wenig mühsam wird aus dem schleppenden Spaziergang ein Wettlauf gegen die Zeit, die aus ihren Erinnerungs- und Zukunftsversatzstücken ein brüchiges Gegenwarts-Mosaik ergibt. Das Schweigen der Täterkinder wird zur äußeren Form eines waghalsigen und wichtigen literarischen Versuchs, auf die andere Seite zu schauen. Messerscharf ist Marlene Streeruwitz diese Beobachtung gelungen.