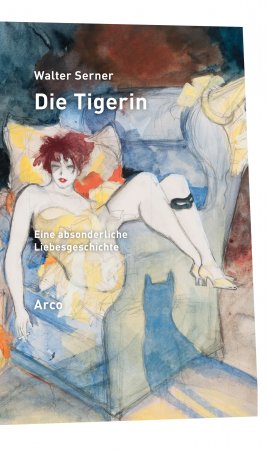

Ähnlich viele Ortswechsel wie in seinem wirklichen Leben gibt es in Serners „absonderlicher Liebesgeschichte“ Die Tigerin.

Im selben Jahr wie „Ich …“, nämlich 1925, erschien die 1921 geschriebene Geschichte von Henri Rilcer, genannt Fec, und der „Tigerin“ Bichette. Serner findet sich damit in der Gesellschaft zahlreicher Autoren wieder, die der Pariser und Berliner Demimonde mit rasanten, jargondurchsetzten Kriminal- und Abenteuerstorys huldigen. Richard Huelsenbecks „Dr. Billig am Ende“ (1917), Mynonas „Graue Magie“ (1922), um nur zwei zu nennen, entspringen ebenfalls dem Dunstkreis des in den zwanziger Jahren florierenden Dadaismus. Neben inhaltlichen und stilistischen Parallelen fällt aber vor allem die Hingabe an die Sprache der Halb- und Unterwelt, der darin verkehrenden Gauner und Kleinkriminellen, auf. Serner allerdings bedient sich des Argot, eines französischen Dialekts, der dem Handlungspersonal und seinem Aktionsfeld – dem Pariser Mont-Martre, den Grand Hotels und Casinos an der Cote d’Azur – die nötige Authentizität verleihen soll. Eben diese sprachlichen Besonderheiten führten in der Folge dazu, daß man Serner des Plagiats an dem französischen Schriftsteller Paul Morand, seines Zeichens erfolgreicher Verfasser ähnlich situierter Erzählungen, beschuldigte.

Nun aber zum Inhalt dieser „absonderlichen Liebesgeschichte“: Fec, der europaweit bekannte Baron Münchhausen im Ruhestand, lernt Bichette, ein manisch erlebnis- und abenteuerhungriges Halbweltgeschöpf kennen. Beide treffen eine Abmachung: Sie wollen ihre Liebe machen. Das heißt, der Langeweile, dem Leerlauf ein Schnäppchen schlagen, um die einzige Alternative, nämlich „in den Duft“ (S. 21) zu gehen, aus dem Blickfeld zu rücken. Aufhänger ihres Vorhabens ist eine Aktion an der französischen Südküste. Fec setzt seine Trickkiste der Manipulation ein, um sich dann vor die Tatsache gestellt zu sehen, daß sein „Plan“ von den Tücken des banalen Lebens durchkreuzt wurde: Bichette ist verschwunden und hat sich ihren eigenen „Plan“ zurechtgelegt.

Das Abenteuer des „Liebe-machens“ wird im Lauf der Handlung reichlich reflektiert. In unverhältnismäßig langen Dialogen geben sich die beiden „Liebenden“ ihren Interpretationen des Gewesenen hin. Der Rückblick mittels Sprache gerät zum Selbstzweck und scheint das einzig wirksame Instrument ihres Unternehmens zu sein. Die Welt der Gefühle hat sich ganz nebenbei als unzulänglich erwiesen.

Am Ende stirbt Fec durch eine Kugel, die eigentlich Bichette gegolten hätte. Er fällt auf der Treppe zur U-Bahn, geht aus dem Duft, um die Ecke. Nicht nur diese Schlußeinstellung erinnert an Jean Luc Godards Nouvelle-vague-Filme „Au bout de souffle“, „Vivre sa vie“ oder auch „Pierrot le fou“. Hier wie dort exerzieren junge Außenseiter ihre Liebe nicht zuletzt mittels einer Sprache, die sich selbst hinters Licht führt. Hier wie dort sterben die Protagonisten auf offener Straße in einem Augenblick, wo das Ziel ganz nah scheint.

Walter Serners Die Tigerin, heute ein Klassiker der Moderne mit einem sagenhaften Absatz von 150.000 Exemplaren, entging zweimal den Fängen der Filmindustrie. Dafür fand er nun Aufnahme in die „Österreichische Bibliothek“ des Residenz Verlages – dank Andreas Puff-Trojan, der nicht nur für das informative Nachwort, sondern auch – gemeinsam mit Wendelin Schmidt-Dengler – verantwortlich zeichnet für die jüngst erschienene Sammlung von Studien zu Walter Serner unter dem Titel „Der Pfiff aufs Ganze“.