Beim ersten Mal findet er sich in der Flotte von Magellan (Mägäle, Magalhães) und steigt in der Hierarchie auf in dem Maße, in dem seine Vorgesetzten das Zeitliche segnen. Er ist dabei, als jene später Magellan-Straße genannte Passage zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland entdeckt wird, die es den Weltumseglern ermöglicht, vom Atlantik in den Pazifik zu gelangen und weiter, immer weiter nach Westen. Ziel sind die Molukken, die legendären Gewürzinseln, wo sich Fracht aufnehmen lässt, die in Europa Reichtum und Erfolg verheißt.

Fünf Schiffe sind aufgebrochen auf diese Expedition des Portugiesen Magalhães, der für die spanische Krone segelt, nach Westen, denn der Osten ‚gehört‘ Portugal. Von einer Erdumsegelung ist keine Rede, es geht darum, einen möglichst kurzen Weg zu den Molukken zu entdecken. Magellan wird sie jedoch nie erreichen: Er kommt bei kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Insel Mactan (Philippinen) ums Leben. Von fünf Schiffen wird nur eines tatsächlich die Welt umsegeln. Meutereien, Stürme, Scharmützel, Hunger und Krankheiten – vor allem der gefürchtete „Scharbock“ (Skorbut) – raffen die Mannschaften dahin.

Der Kanonier Hannes wird zum Artillerie-Kapitän befördert und zusehends erfahren in seinem Handwerk, in der Beobachtung der Winde und der Animositäten zwischen Großmächten, Inselhäuptlingen und Schicksalsgöttinnen. Er ist einer von denen, die lebend von der Weltumseglung wiederkehren und in Europa gefeiert werden, jedoch nicht ausbezahlt …

Raoul Schrott erzählt in einer mit veralteten Begriffen durchsetzten Sprache in komplexer Syntax und in immer wieder eigenwilliger Schreibung, zuweilen bewusst umständlich und gerade dadurch authentisch wirkend, zuweilen mit leicht ironischem Unterton. Teils lässt er Hannes selbst zu Wort kommen, der seine Erlebnisse und Überlegungen diktiert, teils spielt er den Erzähler, teils berichtet er von einer eigenen Reise auf den Spuren jener von vor 500 Jahren.

Die Perspektiven wechseln und die Erzählung rückt Menschen in den Mittelpunkt, die für den europäischen Kolonialismus und Kolonialhandel ihr Leben riskieren, das sie jedoch auch zu Hause kaum in Bequemlichkeit hätten führen können. Kriegshandwerk, Ränke, Ungerechtigkeiten und Schicksalsschläge werden nüchtern geschildert, der Roman ist ein ‚Bericht‘, durchzogen von subjektiven Theorien des Protagonisten Hannes und einiger seiner Zeitgenossen über Wetterphänomene und die Rolle der Planeten.

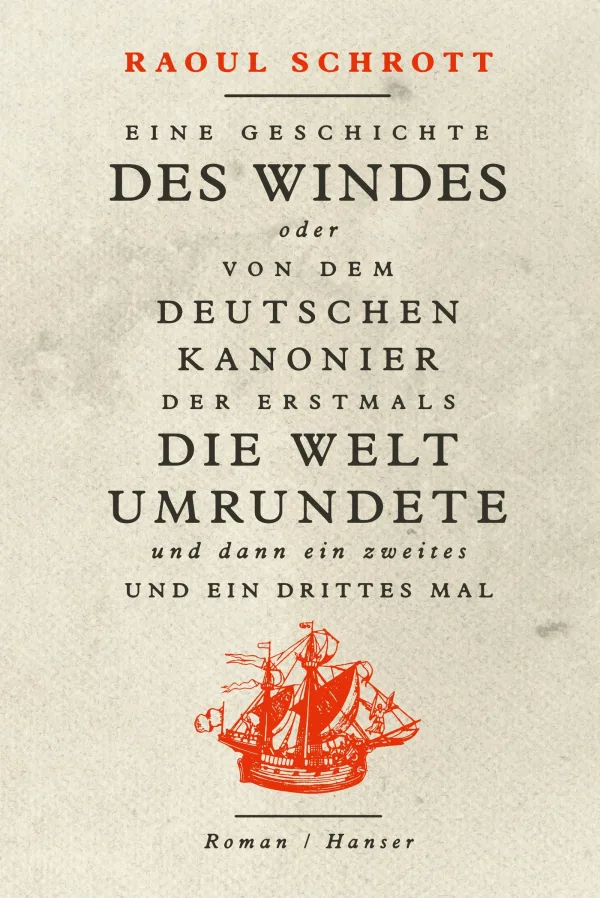

Das Buch ist in 120 Abschnitte gegliedert, liebevoll und großzügig gesetzt und gestaltet, der Karton simuliert einen Leineneinband, der Schnitt der Seiten betont die Bindung, auf Seitenzahlen wurde verzichtet – die Kartographierung des Buchs möchte wohl nicht systematischer sein als die damalige Kartographierung der Welt. Bewusst gestreute orthografische Variationen erinnern exemplarisch daran, dass Rechtschreibung noch eine recht junge Angelegenheit ist. Ungeschönte Hinweise auf den Umgang der Kolonialmächte mit Einheimischen in anderen Teilen der Welt ebenso wie mit ihren ‚eigenen‘ Leuten erinnern hingegen daran, dass Ausbeutung schon eine lange Tradition hat.

Es ist keine Geschichte des Ruhmes, die Raoul Schrott hier schreibt, selbst Hannes hat „nur etwas überstanden, aber nichts wirklich geleistet“. Er hat gelernt, das Kriegshandwerk grauslich zu finden und der guten Gesellschaft nicht über den Weg zu trauen, schließlich aber doch nach ihren Regeln zu spielen und Erfolg damit zu haben. Vorübergehend. Und am Ende macht er eine erstaunliche Erfindung. Mehr sollte an dieser Stelle nicht mehr verraten werden.