Natürlich machte er das nicht für sich selbst, sondern zu Resis (Marie-Thérèse ist doch lächerlich) Wohle. Natürlich. Er hat sich des verschreckten Mäuschens angenommen und sich liebevoll um sie gekümmert. Doch Resi/Marie-Thérèse ist undankbar. Von ihrer Mittwochsfrauenrunde – oder einem Psychologen oder einem neuen Liebhaber – hat sie sich aufhetzen lassen. Alleine hätte sie ja nie den Mut zur Trennung aufgebracht. Alleine wäre sie gar nicht auf die Idee gekommen! Franz weiß das so genau, weil er alles genau weiß. Zweifel und Unsicherheiten kennt er nicht. Die hat er sich neben dem Sensibelchen Marie-Thérèse ja gar nicht erlauben können. Dank seiner gütigen Führung hat sie es von der selbstzweifelnden Supermarkt-Kassiererin zur erfolgreichen Heimschneiderin gebracht. Sie hat selbst Geld verdient – auch nachdem er, Franz, mit 47 den Job als Außenliftmonteur verloren hat. Dass sie ob des vielen Nähens und hysterischen Herumgeheules keine Zeit mehr fürs Putzen und liebevolle Mahlzeiten Zubereiten hatte, zeugt natürlich von Unaufmerksamkeit dem Franz gegenüber.Schlimm, schlimm. Das lässt freilich bitter werden gegen Resi und die Frauen:

„Und wenn ich nur ein Wort gesagt habe, dann bist du gleich ganz starr geworden und hast den schmalen Mund bekommen, den du immer bekommen hast, wenn man einmal anderer Meinung gewesen ist als du, weil das wäre euch am liebsten: immer der gleichen Meinung sein wie ihr, nur nicht abweichen, alles soll genau so geschehen, wie ihr das wollt. Das ist nämlich eure Tyrannei, und uns wollt ihr hinstellen als die großen Unterdrücker.“

Oder: „Die ersten Kundinnen habe ich dir alle vermittelt. Über ihre Männer. Über die Arbeit. Du hättest ja gar nicht gewußt, wie du überhaupt an sie herankommst. Weil ihr das nicht aushaltet, daß einem jemand einen Gefallen tut, und dem tut man dann später auch einen Gefallen. Das nenne ich sozialen Austausch. Aber du hast noch nie jemanden um etwas bitten können. Nicht einmal mich. Genauso wie ihr euch bei niemanden [sic!] für etwas bedanken könnt. Wißt ihr, woran das liegt? Das liegt daran, daß ihr zu feige dazu seid.“

Der Wechsel vom Du (Marie-Thérèse) zum Ihr (Frauen) im Gegensatz zum Wir (Männer) erfolgt häufig und lässt den Verdacht aufkeimen, dass hier auch ex negativo – quasi über das eine „Mannsbild“ – ein Männerbild gezeichnet werden soll. Hier gehts nicht mehr um das individuelle Scheitern von Franz-Thérèse, sondern um Männer und Frauen allgemein.

Warum Franz (geworden) ist, wie er ist, erfahren die Lesenden nicht; sieht man einmal vom Hinweis ab, dass Franz den Vater früh verloren hat. Die Mutter flüchtete sich in Heulereien (sie ist ja eine Frau) und Franz musste schon als Kind stark und souverän sein.

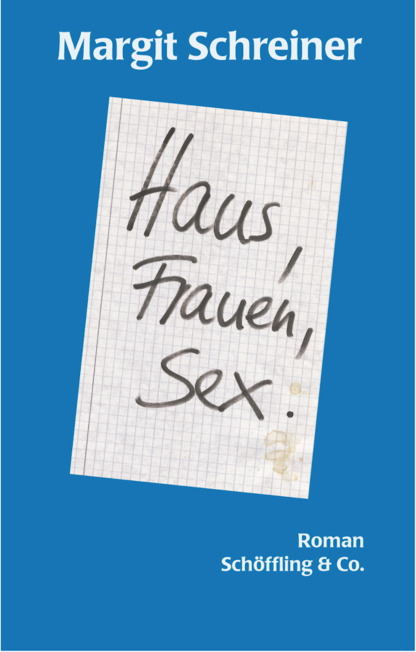

Paint it black singen die Stones als Liebes-Scheiter-Lied. Das Problem des vorliegenden Buches ist, dass es nicht nur schwarz, sondern schwarz-weiß malt. Franz, Ekelpaket reinsten Wassers, redet und redet und redet und redet, doch seine Suada kann man im besten Falle lediglich als Kompendium zum Überdruss bekannter Frauenklischees werten. Während des Lesens stellt sich die Frage, warum man dem selbstmitleidigen, alkoholschwangeren Gewäsch weiter folgen soll. Im Klappentext heißt es: „Margit Schreiners neuer Roman ist ein dichtes Stück Rollenprosa, eine wortgewaltige Rede des Mannes an seine abwesende Frau, eine Tirade, die unablässig um die eine unbeantwortete Frage kreist: Warum hast du das getan?“

Fatalerweise stellt Franz nicht nur die Fragen, sondern gibt auch die dazugehörigen Antworten.