Dahinter der Osten ist die erste Buchveröffentlichung der 1968 in Linz geborenen Petra Nagenkögel, die zuvor vor allem in Literaturzeitschriften publiziert hat. Aber nicht nur dass es sich um ein Debüt handelt, auch die Thematik – jemand blickt zurück auf die Wunden seiner Kindheit und Jugend – rückt das Buch in die Nähe von zwei anderen wichtigen Publikationen des letzten Jahres, nämlich Peter Truschners „Schlangenkind“ und Corinna Sorias „Leben zwischen den Seiten“. Um es gleich vorwegzunehmen: Nagenkögel gelingt es nicht so gekonnt, ihren allzu hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Es ist ein Buch geworden, in dem mindestens drei Bücher stecken und einander manchmal gegenseitig im Weg stehen. Das eine macht sich auf die Suche nach der nationalsozialistischen Vergangenheit, will beschreiben, wie die Mischung aus Schweigen, Verdrängen und fröhlichem Wiederaufbauen und Arbeiten am neuen Wohlstand dunkle Schatten auf das Leben der nächsten Generation wirft. Schuld, so sagt das Buch, vererbt sich. Auch das eine These, die diskutierenswert ist. Sie findet sich in ähnlicher Ausformung auch in Elisabeth Reicharts „Februarschatten“, einem Buch, das in derselben Region angesiedelt ist, in dem auch eine Tochter zu ihrer Mutter kommt, um Licht in die Schatten der Vergangenheit zu bringen (die sogenannte „Mühlviertler Hasenjagd“ auf geflüchtete Zwangsarbeiter). Schuld ist auch hier ein zentrales Thema, das aber ähnlich wie bei Nagenkögel diffus und sehr allgemein bleibt.

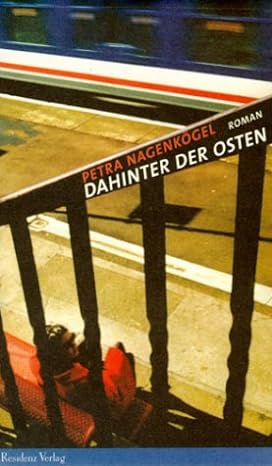

Dahinter im Osten ist aber auch eine Annäherung an eine Stadt. Mit der Straßenbahn geht es vom Zentrum zur Peripherie und wieder zurück. Das Stadtthema ist in Linz virulent. Linz, die Lieblingsstadt von Adolf Hitler, mit der es im Nationalsozialismus wirtschaftlich rapide bergauf ging. Der Name Linz ist zwar nie genannt, trotzdem ist eindeutig, wo das Buch spielt. Von der Stadt, die der Führer so geliebt hat, ist die Rede, von den großen Fabriken, den Rüstungsbetrieben und den Zwangsarbeitern. Auch von einem „Parteiführer“ von heute ist die Rede, von den ausländerfeindlichen FPÖ-Plakaten. Linz gestern und heute, das wäre ein interessanter städtetopologischer Blick, dem man gerne noch weiter folgen würde. In seinem exzessiven Beobachten von Menschen in der Stadt ist der Roman vielleicht ein bisschen zu allgemein unglücksselig. Jeder wirkt traurig, das Unglück durchzieht das Buch wie ein Leitfaden. Was aber nicht thematisiert wird, ist, dass es der spezifische Blick des Unglücklichen ist, der nur gewillt ist, das Unglück zu sehen und nicht das Glück. „Da ist eine Entfernung zwischen ihr und den Dingen, die sie nicht umgehen kann, egal, wie sie ihre Schritte tut“, ist die Grundhaltung der Erzählung.

Sozusagen das zweite Buch geht zurück in die Kindheit, zu Großvater und Großmutter. Es erzählt eine Geschichte, wie sie sich oft ereignet hat: der Mann in Kriegsgefangenschaft, er kehrt als ein Anderer, als ein Fremder zurück. Die Frau leidet, ordnet sich aber unter, flüchtet in die Religion. Eine Tochter, die versucht, etwas über früher zu erfahren. In seinen kurzen Spots auf das Großelternpaar ist der Roman recht treffsicher. „Und wenn der Großvater vom Feind spricht, auf den er den Liebling gerichtet hat, dann macht er eine Zielscheibe daraus. Und macht sich mit dem Wort den Feind so zurecht, dass er kein Mensch mehr ist.“ Es geht natürlich auch um Sprachkritik: Um Schweigen und Lügen durch Reden.

Gegen Ende wird die Sprache durchwegs lyrischer. Eine neue Geschichte macht sich Raum, die man als Erinnerungsfetzen und Aufarbeitungsversuche einer Missbrauchsgeschichte lesen könnte, die den Aufbruch und die Flucht aus dem Elternhaus motiviert, aber auch die Rastlosigkeit, die das Buch durchzieht. Vom bedrohlichen „Vateratem“ ist die Rede, von einer Spaltung und einem Prozeß, der im Gange ist: „Du radierst an der Vaterschrift auf dem Körper“. Der Klappentext bringt die Probleme des Textes auf den Punkt: „Eine Atmosphäre von Geheimnis und diffuser Bedrohung tut sich auf“. Schade, dass sich das Diffuse manchmal in diffusen Sprachbildern doppelt und daß das Buch mehr zu heben versucht, als man sich in einem Debüt zumuten sollte.