Ausgerechnet jetzt, da der Tod der Sozialpartnerschaft wirklich besiegelt ist, meldet sich Menasse, der bis dato als deren Hauptkritiker galt, mit einem Buch zurück, dessen Titel in dieser Hinsicht nichts Gutes, nämlich „Die Vertreibung aus der Hölle“ verspricht. Aber nur keine Angst, es ist in dem Buch nicht in dem Maß und in der Direktheit um die österreichischen Verhältnisse zu tun wie in den einschlägig bekannten Werken von Gerhard Roth bis Josef Haslinger. Auch den Ansatz seines eigenen Romans „Schubumkehr“, in den der Autor um den Preis der vollkommenen erzählerischen Unglaubwürdigkeit alles Österreichische hineinkomprimiert hat, läßt Menasse mit dem neuen Roman hinter sich. Die Vertreibung aus der Hölle ist gerade deshalb ein grandioses Buch über Österreich, weil es ein solches nicht vordergründig sein will.

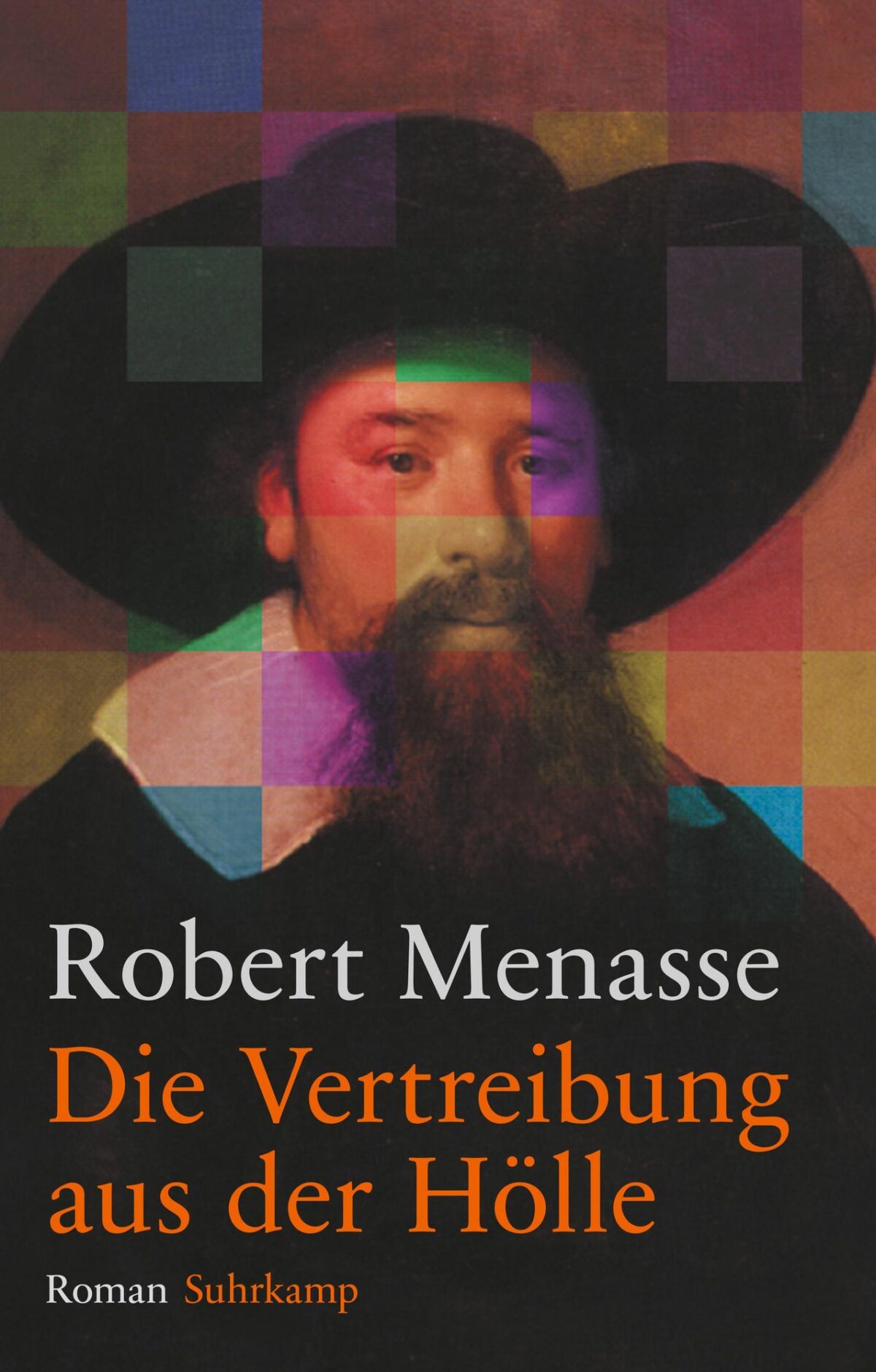

Menasse sucht nicht die Auseinandersetzung mit Österreich, er sucht so etwas wie eigene Identität. Den Großteil seiner Zeit hat der Autor in den letzten Jahren in Amsterdam verbracht. Dort ist er den Spuren seines mutmaßlichen Vorfahren Rabbi Menasseh ben Israel gefolgt, dessen von Rembrandt gemaltes Porträt nun auch das Cover der „Vertreibung aus der Hölle“ schmückt und dessen Grabmal sich auf der letzten Seite des Buches abgebildet findet. Menasseh ben Israel hat als Rabbi in Amsterdam in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gewirkt und ist als Lehrer von Baruch Spinoza und als Autor des Buches „Die Hoffnung Israels“ bekannt geworden. Mit dieser Schrift, die damals bei Juden und Christen eine Art Bestseller war, ist Rabbi Menasseh dem kabbalistischen Motiv der „Verlorenen Stämme“ nachgegangen. Erst wenn die Juden am „Ende der Erde“ angekommen seien, heißt es in einer Prophezeiung aus dem Deuteronomium, würde der Messias kommen. Menasseh hat in seinem Buch die hebräische Formulierung Keze ha Arez (das Ende der Erde) auf Angleterre, also England bezogen und damit ein gewichtiges Argument zum damals aktuellen Polit-Programm einer Wiederzulassung der Juden auf der Insel geschaffen.

Die Lebensgeschichte des Rabbi Menasseh, ein gut erzählter, in vielen Details plausibel gemachter und über weite Strecken gut recherchierter historischer Roman – lediglich bei den Lebensdaten des mythischen Messias Sabbatai Zwi hat der Autor ordentlich danebengegriffen – bildet den einen Teil von Menasses Buch. Der zweite Erzählstrang hat die von des Autors eigener Biographie durchwehte Geschichte des Viktor Abravanel zum Inhalt, der im Jahr des österreichischen Staatsvertrages (also ein Jahr nach dem Autor) in Wien geboren wurde und sich dort in den Neunziger Jahren als Historiker, und zwar als Experte der Frühen Neuzeit, verdingt. Die Erzählung seiner Lebensgeschichte beginnt mit einem geplatzten Fest, nämlich dem 25jährigen Maturajubiläum des Mannes (auf dem Klappentext des Buches steht übrigens „Abitur“, wohl damit die Deutschen auch was verstehen). Abravanel hält den anwesenden Lehrern anläßlich der Jubiläumsfeier ihre NSDAP-Mitgliedsnummern unter die Nase, woraufhin die Leute schlagartig den Raum verlassen und Abravanel wie durch ein Wunder genau mit jener Mitschülerin („extrem langbeinig“) zurückbleibt, in die er schon in seinen Jugendjahren (glücklos) verliebt war. In dem Augenblick, als die beiden realisieren, übriggeblieben zu sein, kommen bei der Tür zweiunddreißig Suppen herein, die man, weil der Herr Schuldirektor den Tisch persönlich bestellt hat und also auch die Verantwortung zu tragen haben wird, ebenso zu servieren verlangt wie die zweiunddreißig Hauptspeisen und die zweiunddreißig finalen Schnäpse. Die zu kalt aufgetragenen Suppen werden übrigens allesamt zum nochmaligen Aufwärmen in die Küche zurückgeschickt.

Sein Dinner for two inszeniert Menasse wie einen Kriminalroman, zum Schluß läuft alles auf die einfachsten Fragen hinaus: Ob sich die beiden wohl kriegen und wer nun tatsächlich die Zeche zahlt? Komplizierter liegen die Dinge im Inneren des Buches. In den erzähltechnisch verzwirbelten Lebensläufen der beiden Menasses (weil doch auch Viktor Abravanel nur eine Erscheinungsform dieser Familie ist) erfährt man von der gloriosen Vergangenheit der Wiener REMA-Print (man merke: REvolutionäre MArxisten) ebenso wie von der Vertreibung der Menassehs aus Portugal. Heroische Studentenanekdoten kommen neben Leiden aus dem 17. Jahrhundert zu stehen. Robert Menasse springt zwischen den beiden Geschichten hin und her; so liegt das im heutigen Bewußtsein gerade noch vorhandene (wie jener ewig beschworene 68er Restmythos) neben dem historisch gewordenen, also irgendwann doch einmal vergessenen.

Die Frage, der Menasse in seinem Buch nachgeht, ist also nicht die allgemeine Frage nach der Legimität von Erinnern und Vergessen – eine Frage, die in dieser Form vielleicht wirklich nur zu billiger Polemik führen kann. Menasse geht dem Problem auf einer radikal subjektiven Ebene nach, nämlich im Hinblick darauf, für wen es denn nun eigentlich legitim sei, sich zu erinnern bzw. zu vergessen. Die Schlüsselpassage dazu hat mit dem Vater des Rabbi Menasseh zu tun und mit seiner Unfähigkeit, die Leiden zu vergessen, die die Inquisition im Namen des Christengottes den Juden angetan hat. Um „Niemals zu vergessen“ hat man eine Gesellschaft gegründet:

„Diese Gesellschaft wurde ursprünglich als die Gesellschaft zum Andenken an die zu früh Verstorbenen gegründet, bis Einwände kamen, daß die Opfer der Inquisition nicht einfach verstorben sind, sondern ermordet wurden. Also wurde der entsprechende Begriff im Namen der Gesellschaft geändert, allerdings irrtümlich nichts als dieser Begriff, weshalb sie jetzt also Zum Andenken an die zu früh Ermordeten amtlich eingetragen war. Danach hatte keiner mehr Lust oder Kraft, für eine neuerliche Änderung des Namens zu streiten. Es würde, wie man sah, alles nur immer schlechter werden. Bei den zu früh Ermordeten war der Vater jedenfalls in jeder freien Minute engagiert, wann immer er noch die Kraft aufbrachte und wo er nur konnte, predigte er die Notwendigkeit des Erinnerns. Erinnern, erinnern! Niemals vergessen! In der Nacht aber, wenn er im Schlafe schrie, schrie seine Sehnsucht nach dem Vergessen. Vergessen! Wenn er nur vergessen könnte!“

Es wird sich zeigen, was man aus solchen Geschichten lernen kann; lesen sollte man sie in jedem Fall.