Wer ihre lakonischen, witzigen, oft satirisch gefärbten Erzählungen kennt, hätte von ihr epigrammatische Verse erwartet, doch überwiegen in dem Bändchen – manchmal fast zu private – Liebes- und Trennungsgedichte. Die Gedichtform scheint sich gegen den der Autorin in ihrer Prosa so oft gelungenen Versuch zu sträuben, das Pathos des Schmerzes und der Trauer mit der spöttischen Distanz gegenüber eben diesem Pathos zu verbinden; „Oh Huhn! / Oh Verzweiflung!“ heißt es am Ende des „Indischen Mondgedichts“ (S. 24f.), aber die beiden Anrufe stehen mehr neben- als mit- oder gegeneinander, wie auch, im gleichen Gedicht, die Ironie der Beschwörung von „Papa Freud“ fast schon ein ironisches Klischee ist.

Manchmal stört Ungenauigkeit: so ist es (auf S. 9) fragwürdig, das historisch richtige Wort „Waffenstillstand“ durch „Kapitulation“ zu ersetzen, selbst wenn der korrekte Terminus für das knappe Gedicht auf den 3. November (1918) zu schwerfällig scheinen mag.

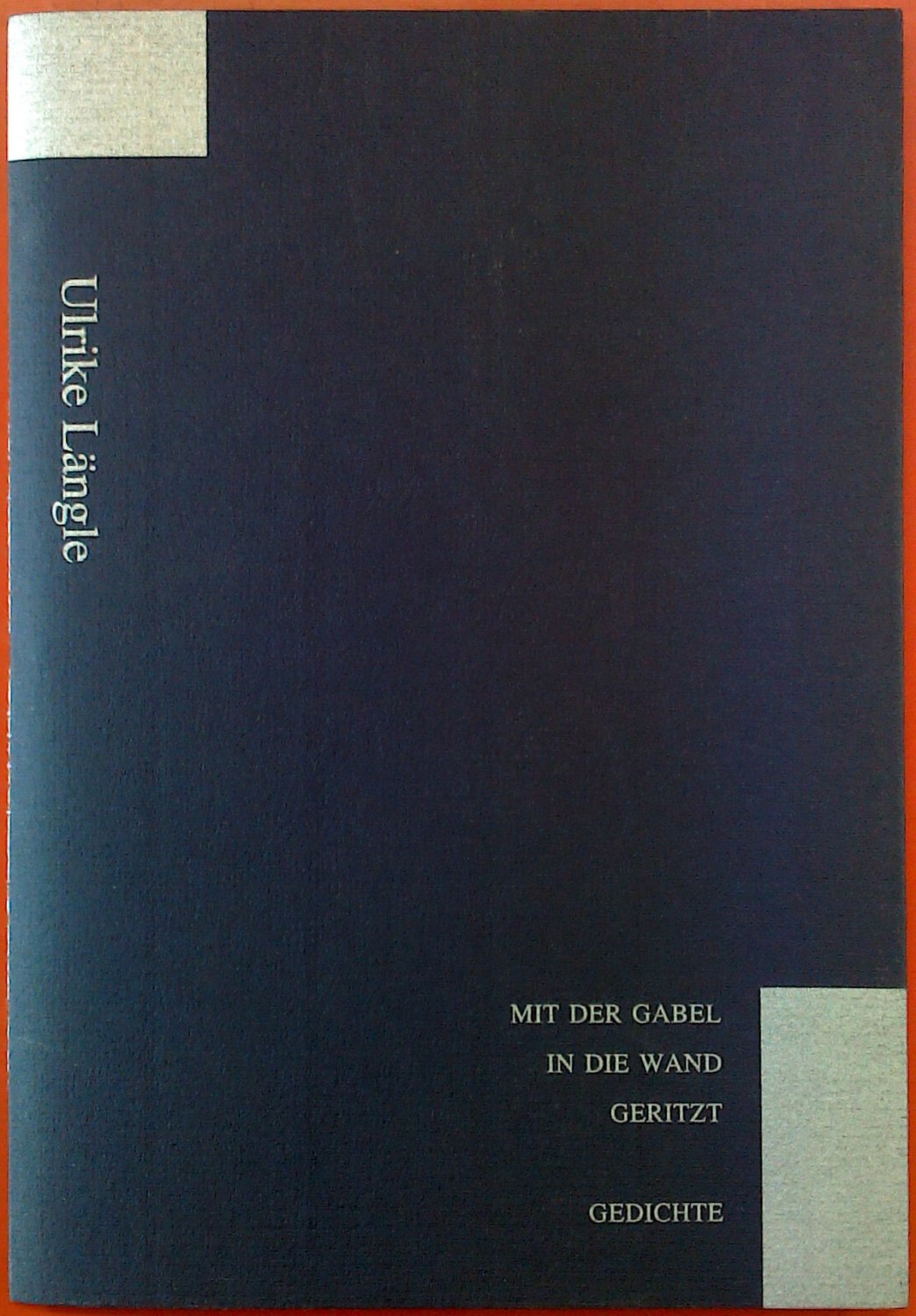

Eine Stärke des kleinen Gedichtbandes ist die Herausbildung einer zyklischen Struktur durch das mehrfache Wiederaufnehmen des Motivs der „jahrtausendfesten“ Gabel, die – in einer Reminiszenz an den eingekerkerten Revolutionär Schubart – als Instrument des Schreibens (sehr wohl auch des Schreibens von Liebesgedichten) den anonymeren modernen Formen der Kommunikation gegenübergestellt wird. Vor allem das erste und das letzte Gedicht entsprechen einander als Bekenntnisse zum poetischen Ich auch im nächsten Jahrtausend – und rechtfertigen damit auch gewissermaßen die eher konventionelle Machart dieser Gedichte:

Doch Schubarts Gabel zuckt in ihrer Lade,

wie eine Wünschelrute,

die nach Wasser lechzt.

Und dort, wo Ulrike Längle die Gabel zur Waffe macht, wo sie zum Bündnis von Gabel und Messer aufruft (S. 10, 11), wo sie ihre Aggressionen in Gedichte verwandelt, dort gelingen ihr, manchmal (S. 16) ins Groteske umschlagende, Bilder und Zeilen, die im Gedächtnis bleiben.

Der nun tatsächlich fast epigrammatische, ganz leise Schluß von „Holz“ (S. 27), einem sonst ein wenig zu langen Gedicht, macht manche (zu) große Worte wett, die trotz aller bewußten Schlichtheit und Prosanähe der Form in diesen Gedichten stehen geblieben sind.