Doch glücklicherweise muss Pedanten und Chaoten nicht alleine an einem so hohen Maßstab gemessen werden, setzen sich doch die Herausgeber in ihrem Vorwort auch noch ein weit niedriger gestecktes Ziel: nämlich den Leserinnen und Lesern des Buches „das lustvolle Selbsterkennen“ (S. 7) zu ermöglichen. In diesem sich zwischen den beiden Ansprüchen auftuenden und also doch wieder sehr postmodernen Spannungsbogen zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen subjektivem Erkennen und objektivem Feststellen sind nun die Texte und Bilder, die in mal konzentrierterer, mal freierer Weise um das titelgebende Thema kreisen, angesiedelt.

Den theoretischen Zugang zur Anthologie öffnet Christian Baier, der in seinem einleitenden Aufsatz „Zwischen Muspelheim und Nibelheim. Zur Begriffsdefinition von Chaos und Pedanterie“ auf anregende Weise versucht, den Gegenstand interdisziplinär zu vermessen und in kulturgeschichtlichen Zusammenhängen zu verorten. Baiers grundlegende Erkenntnis lautet: „So scheinbar diametral auch im herkömmlichen (unsere Weltrezeption prägenden und determinierenden) Sprachgebrauch der Pedant dem Chaoten gegenübersteht, so ähnlich sind diese beiden Menschentypen einander unter der begrifflichen Oberfläche. Beide verwalten Ordnungssysteme, innerhalb derer sie ihr Leben gestalten.“ (S. 13) Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Klaus Kufeld in seinem Text „Schach, Spiel gegen das Chaos. Eine Allegorie auf die Bespielung des Lebens“: „Hinter dem chaotischen Schreibtisch kann sich der größte Pedant verbergen; hinter dem blitzblanken Schreibtisch der kreative Kopf.“ (S. 84) Doch Kufeld gelangt zu diesem Satz nicht wie Baier über einen grundlegenden Überblick zum Thema, ihm geht es in Anbetracht der gegenwärtigen technologischen Entwicklung um das Leistungsvermögen und die Un-Möglichkeiten von Mensch und Maschine. Und was liegt näher, als diese Fragestellung anhand des in der deutschsprachigen Literatur von Stefan Zweigs Schachnovelle bis zu Thomas Glavinics Carl Haffners Liebe zum Unentschieden als Allegorie des Lebens beliebten Schachspieles zu untersuchen. Im Schachspiel zeigen sich die Grundmerkmale, die Vorzüge und Nachteile des menschlichen Denkens gegenüber der Logik der Maschine. Laut Kufeld ist ein Schachspieler dem Schachcomputer, ist der Mensch der Maschine nur dann gewachsen, wenn er eine Kombination aus Chaos und Pedanterie zur Anwendung bringt: „Es ist das intelligente Chaos und der pedantische Plan, die den Menschen als Mensch ausmachen und Mensch bleiben lassen, auch am Brett. […] Somit, vom Schach hergeleitet, ist der chaotische Charakter das menschlichere ‚System‘.“ (S. 83)

Von den literarischen Arbeiten verdienen vor allem die Texte von Friederike Mayröcker und Zofia Chudá eine eingehendere Beschäftigung. Mayröcker erzeugt die besondere Dichte und Subtilität ihres Beitrages „alles zerstückt – zerschmettert – zersplittert – zerbrochen“ über eine kritische Selbstreflexion des lyrischen Ichs, das offensichtlich mit der Autorin ident ist. Das entscheidende Moment in dem kurzen Text ist die Verknüpfung von Erzählen, Erinnern und Ordnen: „Es ist so viel in meinem Leben in Unordnung geraten im Laufe der Jahrzehnte dasz ich es nicht mehr werde zuwege bringen, daraus eine Ordnung zu machen“ (S. 14). Um die unzusammenhängenden Episoden der eigenen Biographie zu ordnen, müsste man davon erzählen und sich so auch eine Identität zurechtschreiben, über einen Erzählzusammenhang müsste man den Erfahrungen im Nachhinein eine Bedeutung einschreiben. Genau das aber ist unmöglich: „Also bin ich im Abseits: weisz nicht mehr, wohin ich gehöre, was das alles bedeutet, was ich von allem halten soll, was eigentlich vorgeht.“ (S. 14) Identität spielt auch in Zofia Chudás Text „Die Schenke“ eine entscheidende Rolle. Die Ich-Erzählerin, ein junges Mädchen, berichtet darin von ihrer Arbeit in einer Dorf-Schenke. Unter den sich jeden Abend in der Schenke betrinkenden Arbeitern befindet sich auch der LKW-Fahrer Jan, ein als traurig und „anders […] als die anderen“ (S. 34) beschriebener junger Mann. Das junge Mädchen und der Einzelgänger kommen sich näher, doch die inneren Erwartungen der einen decken sich nicht mit dem Begehren des anderen. Das Missverständnis (mit schlimmen Folgen) zwischen den beiden wird zum Sinnbild für den Zusammenhang von Identität und Ordnung innerhalb der (Dorf-)Gesellschaft: „Wir haben es gerne ordentlich, und wenn alles seinen Gang geht, und wenn geschieht, was geschehen soll, und wir mögen nicht, wenn es irgendwie drunter und drüber geht, und wir nicht wissen, woran wir sind. Wir lassen uns küssen, weil es sein muß, und wir heiraten, wenn es sein muß, und mit der Traurigkeit fangen wir nichts an, und mit dem Dasitzen und Schweigen und nicht wissen, was sagen und wie, auch nicht.“ (S. 45) „Die Schenke“ ist ein eindrucksvoller Beleg für die besonderen Fähigkeiten der leider viel zu früh aus dem Leben geschiedenen Zofia Chudá, es ist nicht nur der längste, sondern auch der eindringlichste, berührendste und scharfsichtigste Text des gesamten Bandes.

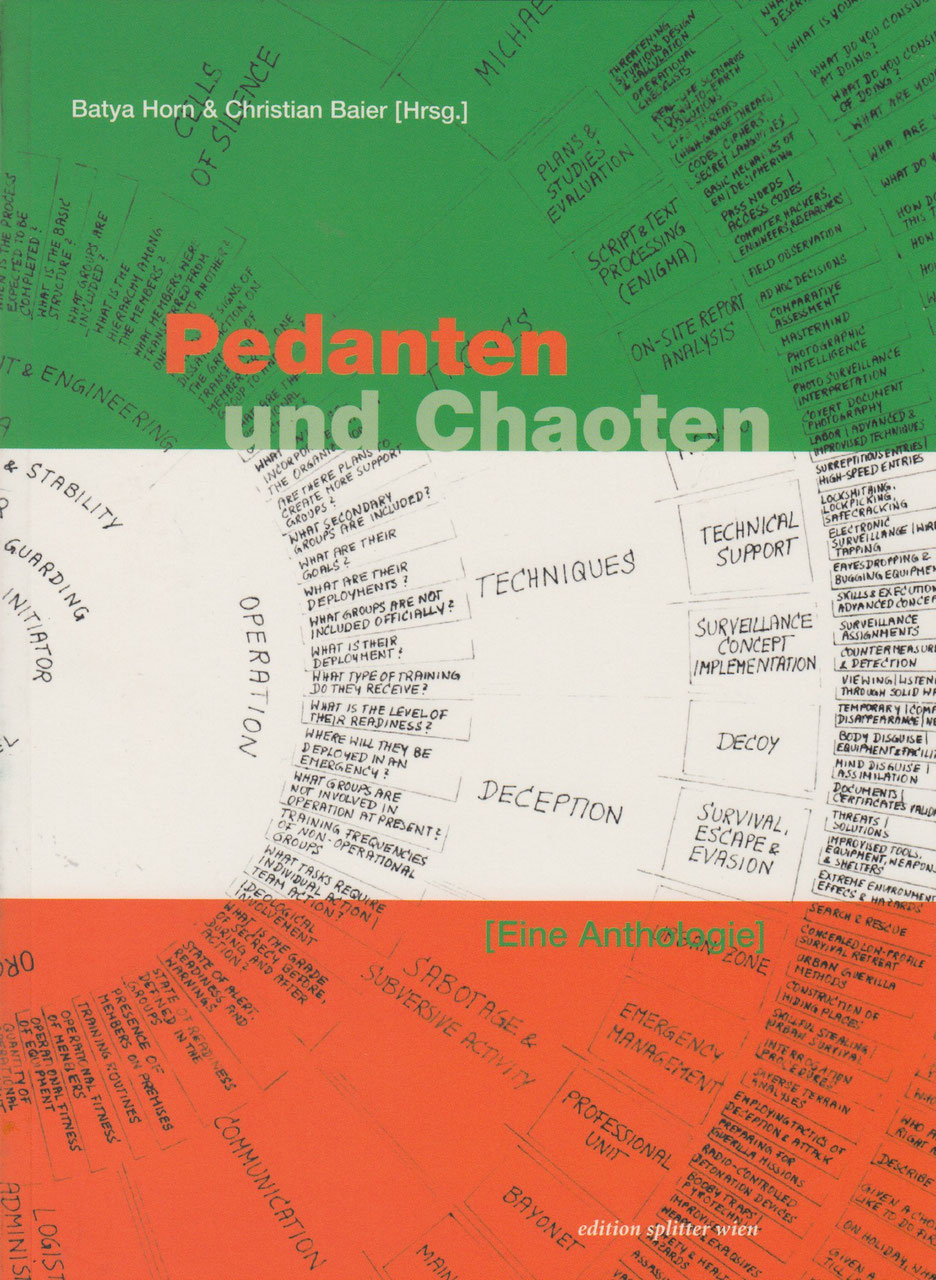

Natürlich sind nicht alle in Pedanten und Chaoten enthaltenen Texte von der Qualität der hier ausführlicher besprochenen. Auch sind nicht alle abgedruckten künstlerischen Arbeiten ähnlich vielschichtig wie Oz Almogs „Ophanim Radiant Wheel“ oder intelligent und ironisch wie Günter Brus‘ Bilddichtung „Weltanschauung“. Aber schlussendlich bleibt es dem Leser (und Betrachter) überlassen, wie er sich dieser alles in allem gut zusammengestellten und optisch ansprechenden „Gedankensammlung“ nähert: ob er sich pedantisch von vorne bis hinten durch das Buch arbeitet und die groß angelegte Analyse zusammenzufügen versucht oder nicht doch lieber chaotisch zwischen den Texten und Bildern hin- und herspringt und sich an der einen oder anderen Stelle, wie von den Herausgebern intendiert, lustvoll selbst erkennt.