Kapitel 0: der Mord. Kronzeugin: ein Mädchen im Volksschulalter, Katharina, das mit dem Großvater eben noch „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt hat. Plötzlich steht jemand an der Tür, holt den Großvater vors Haus und als er nicht mehr wiederkommt und das Mädchen ihn sucht, findet es die Leiche mit zertrümmertem Schädel im Schnee. Seither ist das Kind verstummt. Kapitel für Kapitel wird nun immer reihum aus den Perspektiven verschiedener Personen erzählt. Ein dauerlaufender Pater, ein Kommissar, ein Psychiater und ein Jugendlicher, der sich mit Darth Vader identifiziert, sind Repräsentanten der winterlichen Kleinstadt Furth am See, in der der Mord passiert ist. Durch sie und ihr jeweiliges Milieu lernen wir die Stadt von außen und von innen kennen.

Akribisch beschreibt Hochgatterer das Wetter, die Gegend, die Häuser, die Wege seiner Personen, als könne er mit der Angabe von Straßennamen ihre Handlungen und Befindlichkeiten erklären. Vieles ist nicht erklärbar. Warum wird der Pater von Visionen heimgesucht? Warum beugt sich Björn der Gewalttätigkeit des Bruders und wird sein Handlanger? Warum ist der Kommissar Ludwig Kovacs nicht glücklich mit seiner neuen „Beziehung“ und warum denkt der Psychiater Raffael Horn soviel nach über sich und sein Leben, warum erscheint es ihm so unvollkommen? Wo sind die Grenzen zwischen „Normalität“ und Psychose? Wer von all den Psychopathen, die die Stadt bevölkern, ist „ein richtiger“ und wer nicht? Wie entsteht ein derartiges Klima von Angst und Gewalt, wo nimmt es seinen Ursprung? Subtil lässt Paulus Hochgatterer diese Atmosphäre von Verunsicherung, Ekel und Ratlosigkeit in jeden noch so geschützten Winkel der Stadt Einlass finden und zerstört jedes Gefühl einer wohligen Zufriedenheit.

Gewalt ist das vorherrschende Element dieses Romans. Gewalt körperlicher Art, in Form von Ohrfeigen, Knochenbrüchen, Vergewaltigung, getöteten Tieren, aufgeschnittenen Handgelenken, aber auch seelische Nötigung, die selbst weit in der Vergangenheit zurückliegend das Leben vergiftet. Für die äußerliche Gewalt ist Kommissar Kovacs zuständig, für die innere der Psychiater Horn. Jeder für sich verfolgt Spuren, die zur Aufklärung des Mordes, dessen Gewalttätigkeit in der Zertrümmerung des menschlichen Schädels gipfelt, führen könnten. Ihre „Klientel“ überschneidet sich bisweilen, – drückt sich die innere Vergewaltigung doch in der äußeren Weitergabe der Gewalt an andere aus.

Ebenso akribisch wie die Äußerlichkeiten der Stadt – „Die eingeschossigen Siedlungshäuser. Schmiedeeiserne Zäune …cremefarbene Außenjalousien, in den Vorgärten Buchsbaum und Säulenthujen.“ – analysiert der Autor die Innerlichkeiten der handelnden Personen. Bis zur Schmerzhaftigkeit legt er die vertrackten Seelen bloß. Ganz Furth scheint hinter den Fassaden seiner Häuser und Vorgärten Männer wie Norbert Schmidinger zu verbergen, der sich zwar mit Psychopharmaka behandeln lässt, aber nichts desto trotz seiner jüngsten Tochter die Beine bricht, als sie nicht gehorchen will. Oder Autohändler, die ihre Familien mit KV – wie die Söhne das nennen – also Körperverletzung in Schach halten. Vom Psychiater Horn erfährt man, wie damit professionell umgegangen werden kann und wie eng die Grenzen dabei sind und sehr schnell schließt man sich seiner Meinung über das Leben schlechthin und seinen Beruf im Speziellen an: „Das Leben geht immer schlecht aus. Als Psychiater bin ich in Wahrheit mit nichts anderem beschäftigt als damit, den Menschen vorzumachen, dass es nicht so ist. Ich bin ein Gaukler, dachte er.“ (S. 126)

Horn und Kovacs, offensichtlich in der Mitte ihres Lebens, haben einiges, wenn nicht sogar alles an Illusionen, Frische, Optimismus und Tatkraft eingebüßt. Auch Kovacs ist hilflos angesichts des Mordes, der einer Auslöschung gleichkommt: „Als er für Joachim Fux die Beifahrertür öffnete, dachte er, dass die Farbe des Wagens im offiziellen Sprachgebrauch wohl ‚Nachtblau‘ hieß, dass aber in Wahrheit die Nacht niemals blau war, sondern immer nur kohlrabenschwarz, und dass auch beim Blick durchs Teleskop auf die allerherrlichsten Sterne hinter ihnen ein Höllenschlund gähnte, die bodenlose Tiefe, die keine Farbe kennt.“ (S. 206)

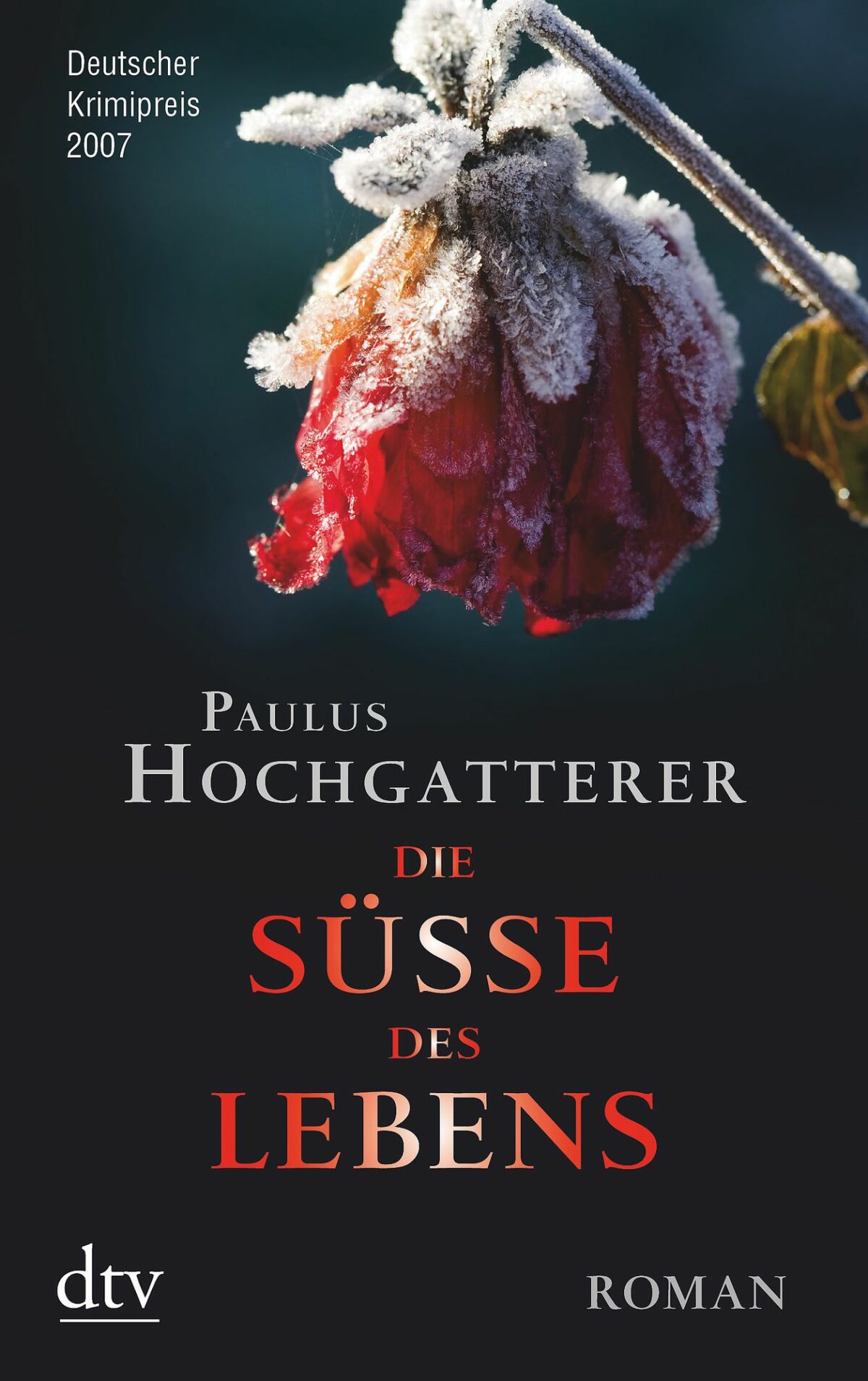

Hochgatterer arbeitet überzeugend die Charaktere seiner Figuren heraus, schlüpft ins Innere dieser Menschen, wechselt je nachdem die Tonlage, lässt uns teilhaben an ihren Gefühlen und Gedanken, um sie dann in die Dunkelheit der Weihnachtszeit, in die beklemmend nasskalte Stadt hinein zu entlassen. Wie in den vorangegangenen Büchern lebt die Handlung vom professionellen Einblick des Schriftstellers, den dieser als Kinderpsychiater in die Seelen seiner Mitmenschen hat. Während aber sein erster Roman „Über die Chirurgie“ (1993) noch von Zynismus mit komischen Elementen geprägt und die Geschichte des Jugendlichen in „Caretta Caretta“ (1999) mit leichtem Optimismus belegt war, ist der Grundton des Romans „Die Süße des Lebens“ düster und resigniert. Vom süßen Leben sind die handelnden Personen allesamt weit entfernt, – noch weiter als jene in Fellinis „La dolce vita“, in dem wir zumindest an der Gaukelei des süßen Lebens teilhaben – hier ist nur der krasse Gegensatz gemeint.

Glück, was ist das? möchte man fragen. Gibt es das? Nicht in diesem Roman. Oder doch? – In dem Augenblick, als es Raffael Horn gelingt, gemeinsam mit dem Mädchen Katharina dessen stumme Angst zu besiegen und er den Augenblick mit berührender Geste festhalten will, wie einen fliehenden Vogel: „Dann sagte sie etwas, ein einziges Wort.

Horn erstarrte. Unwillkürlich streckte er den linken Arm in den Raum. Das Wort fassen, dachte er, die Zeit anhalten und das Wort fassen.

‚Sind Sie noch da?‘, fragte Edith.

Ja, ich bin noch da, dachte Horn, ich stehe hier wie Moses, der das Rote Meer teilt, und versuche ein Wort zu fassen.“ (S. 257)