Die Schriftgestaltung spielt eine entscheidende Rolle bei den Wörtern und ihren Bedeutungen. Dies führt schon der erste Text programmatisch vor. Die Textzeile – es ist schwierig, hier von einem Vers zu sprechen – „hörwerkspielzeugzeithörwerkspielzeugzeit“ steht insgesamt neunmal da, wodurch sie einen Textblock bildet (S. 7). Während das lesende Auge der konventionellen Zeile folgt, bremst die Typographie: denn jeweils die Wörter „werk“ und „zeit“ sind kursiv gesetzt und bilden so zwei mal zwei senkrechte Achsen. Der Text wird zu einem Textil, zu einem Teppich aus Buchstaben. Dieser Eindruck wird noch durch die rote Färbung einzelner Wörter erzeugt, die aber keinem erkennbaren System folgt. Heisl unterläuft damit die Sehnsucht nach einer Regelhaftigkeit, die durch die Oberflächenstruktur des Text-Rechtecks nahezuliegen scheint. So versucht man fast automatisch, Bedeutungen neu zuzuordnen und arbeitet so am „Inhalt“ dieses „Gedichts“ mit.

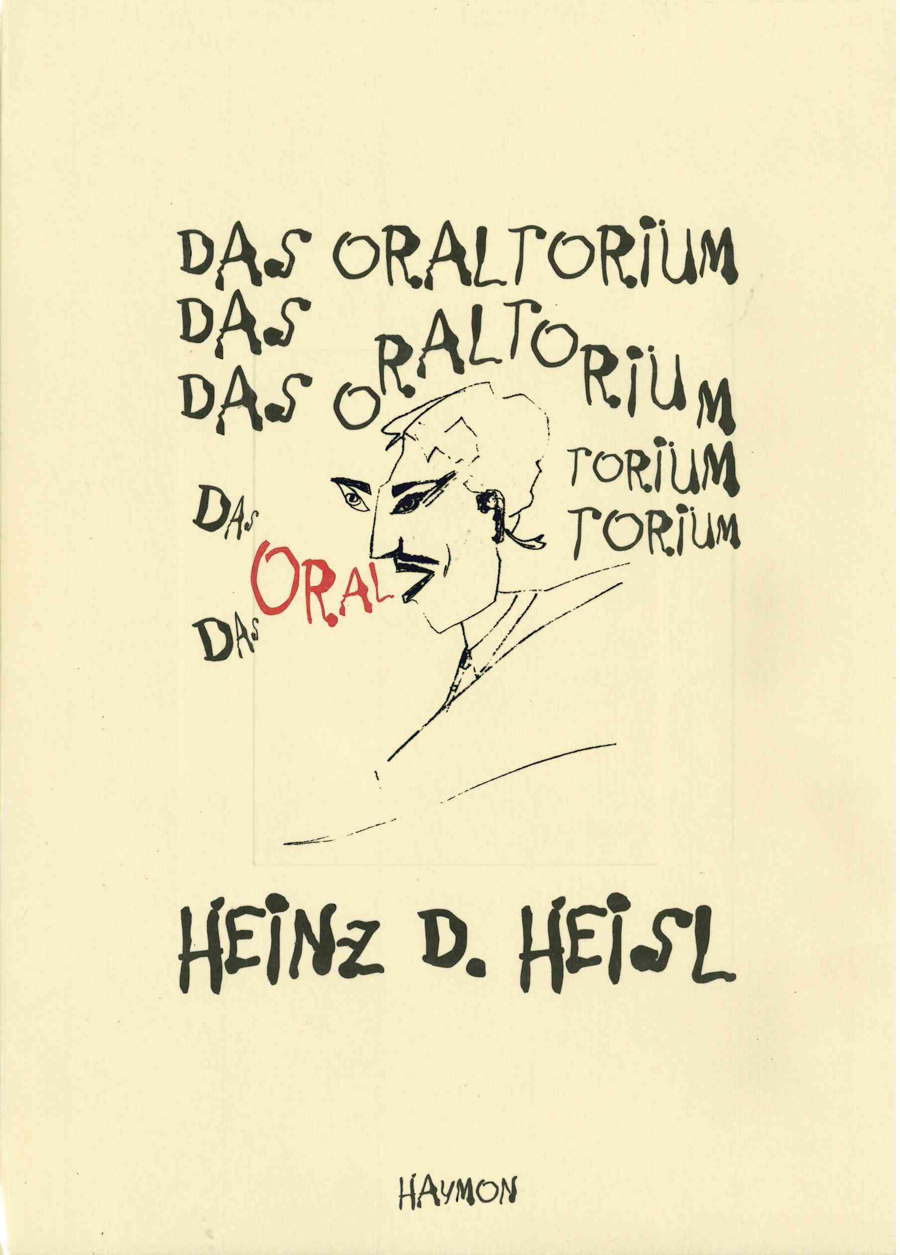

Dieses Verfahren kommt auch bei alten Formen, wie etwa dem Akrostichon, zur Anwendung („zungenmarsch“, S. 118). Der Text, Prosa in lyrischer Form, ist eine Art Variation über das Alphabet, das sich nicht nur durch die Anfangsbuchstaben der Zeilen ergibt, sondern auch mittendrin: „preßte pißweilen prächtiges proportionsmaterial / querfeldein quietschend quoten quasselnd“. Man könnte den Zungenmarsch als Binnen-Akrostichon bezeichnen. Das Schöne an Heisls Texten – wie überhaupt an jener Literatur, die man nur zu oft allzu leichtfertig „Unsinnspoesie“ zu nennen pflegt – ist ihre Verspieltheit. „was flacher noch / als flach gedacht / wurd flacher noch / als flaches flach …“ („ganz flacher drang“, S. 54). Der sprachliche Gleichklang, das Ineinander-Fügen verschiedener Sinnebenen, der originelle Umgang mit traditionellen Formen: all das macht diese Texte zu Sprachmusikstücken, eben zu Teilen eines Oraltoriums.

Man müßte jeden einzelnen Text besprechen, um die Bandbreite dieses Wortpartiturenbastlers aufzuweisen. So soll abschließend bloß darauf hingewiesen werden, daß Heisl eine Unmenge experimenteller Schreibweisen beherrscht, er hat den Dadaismus intus, anagrammiert souverän, Walter Serner und Raymond Queneau werden wohlwollend als Steinbrüche benützt, und die fast schon unumgängliche Reverenz an Ernst Jandl darf auch nicht fehlen (S. 126). Und – um an den Anfang des Buches zurückzukehren – eine Art Poetik Heislscher Literatur ist auch zu finden: „erst flogen die federn / dann federten die worte / dann ließen wir haare / und schnitten gesichter ins gehn.“ (S. 13) Fünf Seiten lang wird dieses Gedicht vorbereitet, die Schrift schwillt an, Buchstabe um Buchstabe, Silbe um Silbe, Wort um Wort wird montiert – und dann steht es da. Wer vor der Sprache Federn hat, der hat jetzt vermutlich keine mehr. Es schweben die Wörter, mit ihnen der Sinn – und der lesende Mensch im lyrischen Himmel.