Und nicht anders wird sie von Lisa Fritsch betrachtet und beschrieben. Die 1943 in Wien geborene Dichterin verfährt hierbei, dies vorweg, wie nach einer Goethe’schen Maxime: „Man suche nichts hinter den Phänomenen. Sie selbst sind die Lehre.“ Und dies, selbstverständlich: gut recherchiert.

Auf der ersten Seite informiert uns eine lakonische „Notiz“ (s. Leseprobe), dass das so eng mit dem menschlichen Körper und seiner Lust verbundene, an sich harmlose Ding Wanne, traditionell ein Ort des Todes war. Römische Sarkophage seien nach geraumer Zeit als Badewannen benutzt worden. Morde, die in Wannen geschahen, wurden weniger aufgeklärt als andere. Lakonisches Fazit der Autorin: „Seitdem das Böse mein Schreiben erweitert und bereichert, ziehe ich duschen vor.“

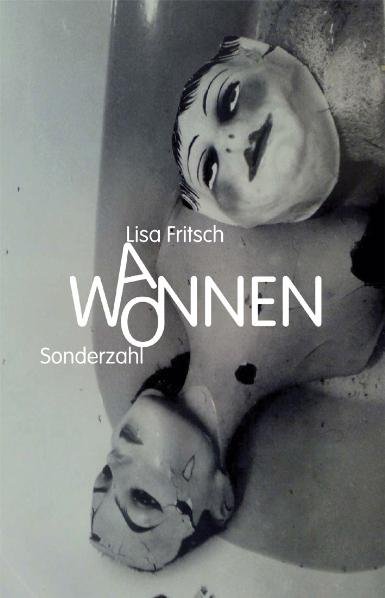

Wannen – Wonnen ist Lisa Fritschs zweite Prosaveröffentlichung beim Sonderzahl Verlag. Fünf Jahre nach dem Band „Am Spieltisch. Die Sucht nach Gewinn und Verlust“ geht sie erneut von einem Thema bzw. Leitmotiv aus und beleuchtet dieses in unterschiedlichen Texten und Genres – essayistisch, erzählerisch, protokollierend, berichtend und einmal im Gedicht … Beleuchtet? Ja, eine raffinierte, sich aufs Dezente, Vage, Mehrdeutige verstehende Lichtanlage vorausgesetzt, könnte man so nennen, was Lisa Fritsch mit ihrem Motiv Wanne anstellt; das übrigens oft nur nebenbei anwesend ist, ja, als Geschichtenkatalysator und die einzelnen Texte verbindende (markierende) Konstante mitunter bloß am Rand des Erzählten kurz aufblinkt: zum Anlass gewordenes objet trouvé. (Einen Schritt weiter zu gehen und der Badewanne auch die Bedeutung einer Hauptsache zu geben hieße, die Perspektive so weit zu verzerren bzw. zu verrücken, dass die Geschichten ins Komische kippten. Lisa Fritsch lässt diese Möglichkeit mitschwingen, in verhaltener Heiterkeit, und dem Leser als Blickwinkel offen.)

Von Text zu Text – zweiundzwanzig sind’s, plus ein kurzweiliges „Wannenverzeichnis“ – wechselt der omnipräsente Wasserbehälter Erscheinungsform und Bedeutung, Umgebung und Zeit. Man trifft hier zum Beispiel auf Wannen, die als Viehtränke auf einer Wiese stehen – deplatziert, wie sie jeder kennt und wohl auch amüsiert betrachtet hat, da sie die intime Umgebung des Badezimmers nicht nur mit der Außen-, sondern auch der Tierwelt verbinden – von der wiederum eine mehrdeutige Assoziationsspur zum nackten Menschen und seinen Bedürfnissen führt …

Oder die Wanne im Genfer Nobelhotel „Beau-Rivage“, in der die Leiche des schleswig-holsteinischen Politikers Uwe Barschel gefunden wurde – was Barschel mit dem berühmtesten aller politischen „Wannenmorde“ verbindet: dem an Marat. (Diesem aufgrund einer schmerzlich juckenden Hautkrankheit zum Aufenthalt in der Wanne verdammten Heros der französischen Revolution und seiner Ermordung durch Charlotte Corday gilt einer der schönsten Texte des Buches; während das Aufrollen des Falles Barschel, trotz seiner Brisanz, vielleicht etwas zu lang geriet.)

Oder ein luxuriöses Stück aus Marmor, das Ende des 15. Jahrhunderts der Borgia-Papst Alexander VI. seiner 44 Jahre jüngeren Geliebten Julia Varnese schenkt, die von den Römern, keineswegs unblasphemisch, „Madonna“ genannt wurde und bei Fritsch als Ich-Erzählerin auftritt: „Die Marmorwanne erleichtert mir das Leben. Sie gehört mir allein, sie gibt mir ein befreiendes Gefühl, vielleicht sogar Glücksgefühl, sie ist der einzige Ort, der mir Sicherheit gewährt, denn die Kurtisane zu sein, bedeutet immer auch Vorsicht vor jedermann.“

Ein anderes Exemplar, aus Blech, wurde Mitte des 20. Jahrhunderts in einem Klassenzimmer aufgestellt: In ihr nahm der der frühere Physiklehrer der Autorin Platz, um seinen Schülern, in Nachfolge des angeblichen ‚Wannenphilosophs‘ Archimedes, das Prinzip der Wasserverdrängung zu demonstrieren – eine ungewöhnliche wie effektive Methode, die Professor Binder seine Suspendierung eintrug.

Eine Wanne befindet sich auch im Bad des sogenannten „Staatsfeindes“ Rüdiger Steinbeck, der im Winter 2007 aus Protest gegen die Sozialkürzungen der deutschen Bundesregierung (Stichwort u.a. Hartz IV) in Hungerstreik geht und sich in den einzigen warmen Raum seiner Wohnung – eben das Bad – zurückzieht und hier seine Interviews gibt.

Und eine Wanne ist auch quasi einziger Zeuge, als Marcel Duchamp, einflussreichster Künstler des 20. Jahrhunderts, Vater des Dada, Erfinder des Ready made, 1968 unerwartet stirbt. Im Badezimmer. An einem Lachanfall. Neben dem Ready made Wanne. („Die Natur des Menschen ist die Kultur“, meinte der Phänomenologe Vilém Flusser, sinngemäß, eine weitere Perspektive eröffnend.)

So beiläufig, krass oder dramatisch das Geschehen sein mag, so spektakulär bzw. ironisch der Tod daherkommt oder – im Fall Barschels – kriminalistisch hinterfragt wird (Selbstmord oder Mord) … Lisa Fritschs Sprache bleibt gelassen, unaufgeregt und präzise ausbalanciert. Man spürt beim Lesen die erfahrene Lyrikerin, die Wort für Wort abwägt und sich stets an der Grenze des eben noch Sagbaren bewegt. Eben noch sagbar: nichts, was den Blick darauf versperrte, dass das Phänomen Wanne, in seiner Wiederholung und Schlichtheit hier als nicht entschlüsselbares Symbol – bzw. als Gebrauchsgegenstand: leerer Symbolbehälter – für die Banalität und Erstaunlichkeit des menschlichen Daseins steht, die sich bald als das eigentliche „Phänomen“ dieser Texte herausstellt. Die Wanne, wie der leere Raum, der eine gezeichnete erst Figur formt, wird zur wiederkehrenden Leerstelle, die alles andere schärfer sichtbar macht. Und dies leistet Lisa Fritschs Sprache, indem sie, seltsam genug, nichts und niemandem zu nahe rückt, und doch nah genug, um auf ruhige Weise zu irritieren.