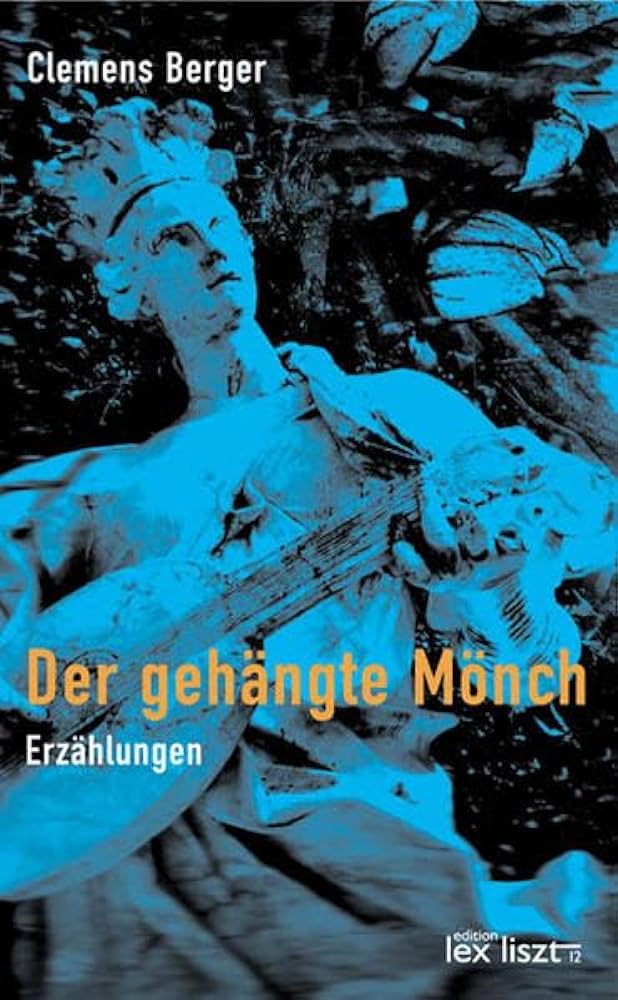

Launische Kommentare zum Handlungsverlauf, das Spiel mit narrativen Variationen und die demonstrative Bescheidenheit waren nicht nur Eigenschaften des Erzählers in „Riemenzungen“. Sie sind auch bestechende Kennzeichen des Autors Clemens Berger, dem es im vergangenen Jahr mit dem Erzählband Der gehängte Mönch ganz mühelos gelungen ist, seine Leser und Leserinnen in literarische Abenteuer zu verstricken. In vierzehn Erzählungen und elf „Kürzestgeschichten“ aus den Jahren 1999 bis 2003 erweist sich Clemens Berger als verspielter Wort- und Wendungskünstler, als lustvoller und souveräner Zeichner ernster und komischer, grotesker und absurder Geschichten. Dies ist umso erstaunlicher, als der 1979 in Güssing geborene und in Oberwart aufgewachsene Autor mit dem in der Edition Lex Liszt erschienenen Prosaband sein schriftstellerisches Debüt feierte.

In der Erzählung Zuckerberg und Sicklau beginnt Berger mit kindlichen Streifzügen durch das Moor in der Wart und durch eine von Enyd Blyton und Odysseus gespeiste Fantasie. Nachdem es der jugendliche Abenteurer zum ersten Mal geschafft hat, mit verschränkten Armen den Zuckerberg hinunterzuradeln, und nach einem Unfall auf einer Wasserrutsche im öffentlichen Schwimmbad kommt Berger auf seiner gekonnten Gradwanderung zwischen emotionaler Anteilnahme und kritischer Distanz bald zu den Geschichten aus der Welt der Erwachsenen – ein Balanceakt zwischen Komik und Tragik, der sich in einer assoziativen, expressiven, lyrischen und gleichzeitig lakonischen Sprache ausdrückt. Dann wird von einem Wunderheiler erzählt, der im 19. Jahrhundert in der Sicklau nach heilendem Schlamm und Thermalwasser sucht, von Privilegien genießenden Parteifunktionären und Politikern. Und allmählich dringen stumme Berichte über die während der Nazizeit in der Sicklau begangenen Verbrechen an die Oberfläche. „Im Moor, in der Sicklau, wo heute ein Bohrturm steht, der an die Ölfelder von Texas und Kuwait erinnert, ja wirklich!, stecken viele Geschichten. Etliche sind unermeßlich trauriger als meine in der Zuckerbergkindheit entstandenen, die im Fasching so gern ins Indianerkostüm schlüpfte.“

Um eine andere jugendliche Leidenschaft geht es in der Erzählung „Über Asphalt und über Stein. Eine Heldengeschichte“. Der motorbesessene Mario, meist angetrunkener König der Land- und Bundesstraßen, buhlt mit seinem rasanten Schlitten um Bewunderung und verliert auf der Straße sein Leben.

Verspielt und virtuos behält der Autor die soziale und historische Dimension des Dargestellten und die spezifisch österreichische Situation im Auge. So verbergen sich hinter den verschrobenen und eigenbrötlerischen Charakteren typische und bekannte Gestalten aus der österreichischen Provinz wie zum Beispiel ein der Ironie des Autors und dem Spott pubertierender Badegäste gleichermaßen ausgesetzter Bademeister oder der greise Patient in der Erzählung „Nein. Eine Rettungsfahrt“. Ein Notarzt weigert sich, diesen zu betreuen, nachdem er den nationalsozialistischen Gauleiter Tobias Portschy erkannt hat. Portschy hatte bekanntlich bereits am 2. April 1938 gefordert, neben der Agrarreform auch die „Zigeunerfrage“ und die „Judenfrage“ „mit nationalsozialistischer Konsequenz“ zu lösen. (Vgl. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, Hrsg.: Widerstand und Verfolgung im Burgenland. 1934-1945. Zweite Auflage, Wien 1983, S. 80, S. 294ff.)

Wechselnde Handlungsebenen und originelle szenische Übergänge bewirken auch in der Erzählung „Herrn Ferdinand zu Ehren. Eine Festschrift“ einen gewitzten, musikalischen und berauschenden Erzählfluss, der um die Eigenarten und Macken von Kaffeehausgästen kreist, während in den früheren Erzählungen die auktoriale Darstellung mitunter auch ein bisschen bemüht wirkt. Der Titel stiftende „Gehängte Mönch“ spannt als übergreifendes Motiv einen Bogen von der Erzählung „Koloman. Eine Verteidigungsschrift“, die sich mit dem „Heiligen Koloman“ befasst, welcher der Überlieferung zufolge im 11. Jahrhundert auf seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem in Niederösterreich erhängt wurde, hin zu einer seltenen Orchideenart, die – „Riemenzungen“ oder „Gehängter Mönch“ genannt – von „Naturfreundinnen und -freunden“ bei einer Exkursion in Niederösterreich entdeckt wird. Auf ihrer Fahrt ins Grüne werden diese, wie eingangs erwähnt, vom Ich-Erzähler unterhalten, etwa so wie Clemens Berger seine Leserinnen und Leser zu begeistern versteht.