Mit der Zuversicht eines Blinden

Wie für so viele andere Auswanderer Anfang der Zwanziger Jahre – der Roman spannt seinen Erzählbogen von 1921 bis 1937 – war Amerika schlichtweg die Chiffre für Hoffnung, Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber weder Feri noch die beiden Schwestern machen sich genaue Gedanken, was denn dort wirklich so anders sein soll, „im Amerika“, wie Bauer umgangssprachlich schreibt. „Der Vater vom Michel hat schon lange vor dem Krieg Leute aus dem Dorf ins Amerika (!) gebracht“, schreibt Bauer, um zu verdeutlichen, dass dieses „es“, Amerika, einem Glaubensbekenntnis gleichkommt. Denn die Leute fahren nicht nach Amerika, sondern ins gelobte Land, an einen Ort, wo alles besser ist. „Aber was das genau bedeutet hat, dieses Gutgehen, und wie das alles vonstatten gehen würde, das hat er sich nie gefragt. Der Feri ist mit der Zuversicht von einem Blinden dahingegangen, der den Abgrund nicht sieht, der neben seinen Füßen schwarz und leer in die Tiefe zeigt – dem sein Absturz unvorhersehbar ist.“ Als dann ein weiteres Unglück passiert, verzweifelt Feri an seiner eigenen Naivität und schämt sich in den Kellern der Speakeasys von Chicago. „Die schönen Erinnerungen hat er sich hertrinken wollen, nicht die schlechten.„, denkt sich Anica über ihren Schwager.

Rückkehr in den Austrofaschismus

Anica muss nun das Kind ihrer toten Schwester aufziehen, denn mit Feri ist nicht mehr zu rechnen. Und was da heranwächst, das ähnelt mehr ihrem Schwager als ihrer Schwester, denn auch der kleine Josip zieht bald das Unglück an. In den Dreißiger Jahren, im Schicksalsjahr 1937, kehren sie zurück in ein Österreich, das sich in drei politische Lager gespalten hat und der junge Josip muss bald wählen zwischen Joe oder Josef oder Josip, denn wer sich nicht assimiliert, wird jetzt gejagt. „Dort wo früher die Zigeuner gelagert haben, ist jetzt nichts mehr gewesen, nur trockenes, kniehohes Gras„, schreibt Bauer und deutet damit die Leere der geistigen Landschaft Österreichs kurz vor dem Umsturz (Anschluss 1938) an. Die neuen Freunde Josips gehen nicht gerade zimperlich mit ihrem neuen Mitglied um, denn Josip ist jetzt ein Nationalsozialist und seine Tante „die Zigeunerin„. Aber Josip ist jetzt nicht mehr der Joe oder der Josip. Er heißt jetzt Josef und weiß was zu tun ist. Zumindest sagen es ihm alle.

Assimilation oder Tod

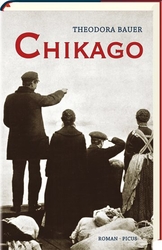

In kurzen Kapiteln und vier Teilen erzählt Theodora Bauer exemplarisch vom Schicksal aller Auswanderer, denn so wie es Anica, Katica und Feri ergeht, so ging es vielen, die glaubten, dass es in der „Neuen Welt“ besser sei. Was sie dort vorfanden, war aber die gleiche alte Welt, in der der einzelne Mensch wenig zählte und nur die Masse etwas bewegen konnte. Mit äußerster Brutalität geht die Polizei in Chicago gegen Streikende vor, beschreibt Bauer die amerikanischen Verhältnisse, die gar nicht so anders waren als in Österreich. Noch bitterer war es aber wohl, zurückzukehren aus der Fremde und festzustellen, dass sich hier, in der alten Heimat, nichts zum Guten gewendet hatte, sondern alles noch viel schlimmer geworden war. Auch ein anderer Aspekt von Bauers Roman ist sehr interessant, denn Josip ähnelt seinem Vater aufs Haar und auch die Erziehung von Anica kann nichts an seiner genetischen Veranlagung ändern. Ist dies also ein Sieg der Biologie über die Sozialisation? Was aber, wenn Josip noch viel schlimmer ist als sein Vater? Seine Tante Anica, die ihn aufgezogen hat und der er alles verdankt, bekommt es auf schreckliche Weise zu spüren. Die Fratze des Faschismus ist entblößt und Josip tötet damit ein großes Stück von sich selbst, aber er überlebt.

In den Zwanziger Jahren – in zwei Teilen mit „1921″ und „1922″ übertitelt – erzählt Bauer die Geschichte in einem umgangssprachlichen, ans Mündliche angelehnten Perfekt, in den beiden Kapiteln zu 1937 wechselt sie ins Imperfekt. Das eine – die Hoffnung – dauert an, das Schreckliche – das ist Gottseidank Geschichte. Theodora Bauer erzählt in einer eindrücklichen, dem Inhalt ihrer Erzählung angepassten Sprache, wie aus dem Hass auf sich selbst der Hass auf andere wird. Der feine Unterschied zwischen Chikago und Chicago. Ein aufrührender Roman, der noch sehr viel Staub aufwirbeln könnte und aktueller nicht sein könnte. Ein Trost aber auch für alle, die es nicht gewagt haben auszuwandern: „Drüben“ ist nichts besser, denn man nimmt alle seine Probleme mit.