In den Romanen Anna Baars – Die Farbe der Granatapfels (2015), Als ob sie träumend gingen (2017), Nil (2021) – findet eine Verkleidung der Biografie statt und eine Bepflanzung des Dokumentarischen mit Poesie. Ganz anders als bei Anna Baars Landsfrau (aber kann Anna Baar Landsfrau sein!?) Maja Haderlap in Engel des Vergessens, wo die Poesie am Ende im Dokumentarischen versickert. Es gibt eine Parallele, und die besteht in der Suche nach einer Form, wahrheitsgetreu über sich selbst schreiben zu können, aber – und darin liegt der Unterschied – über sich selbst hinaus zu schreiben.

Die biografische Erzählerin der 31 Geschichten wird zu einem Kollektiv, sie nennt sich in dem Text Abwesenheitsnotizen (S. 120–130) „die Kinder“, genauso wie Ingeborg Bachmann in Jugend in einer österreichischen Stadt. Und es ist dieselbe Stadt: die der Drei Wege zum See in gefühlt allen und gezählt 20 der 31 Texte von Divân mit Schonbezug. Der Name der Stadt, in der Bachmann und Baar ihre Jugend verbracht haben und Musil zufällig geboren ist, bekommt so ein besonderes Gewicht, den der Ort nicht verdient. Doch: „Es soll also auf den Namen der Stadt kein besonderer Wert gelegt werden.“ Steht so im ersten Kapitel des Mann ohne Eigenschaften. Bei der Suche nach Antwort auf die Frage, warum K. (lies auch: Kärnten) ein so grauenhafter Ort sei, bin ich auf den Gedanken verfallen, zu Anna Baars sogenannten Erzählungen mit Kärnten-Bezug einen wissenschaftlich-landeskundlichen Stellenkommentar schreiben zu müssen. Denn ich als einer der Mitgefangenen-Mitgehangenen bin mit den Horrorgeschichten vom Südrand des deutschen Sprachgebiets ja von früh auf vertraut und ich habe den Klagenfurter Kleinstadthorror und den Kärntner Heimathorror zu studieren ja zu meinem Zweitberuf werden lassen. Aber was fängt die schöne Leserin/der schöne Leser (Musil) im Norden aus den Breiten, wo der Verlag seinen Sitz hat, mit dem Haider-Nekrolog in 142 km/h (S. 41–42) an, mit der perversen Heilpädagogik eines Doktor Wurst oder mit dem Streit um eine Straßenbenennung nach Gert Jonke? Who the hell ist Gert in Göttingen?

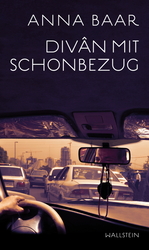

Andererseits, auch Paul aus Paderborn kann Divân mit Schonbezug verschlingen wie ich es getan habe. Denn die Geschichten, die keine sind, sondern Miniaturen, kleine Prosa, Stilleben, „Fortschreibungen politischer Reden und Essays“ (steht am Schutzumschlag, Buchrücken) tragen sich überall in der großen weiten Welt zu, sie beginnen und enden in Teheran. Einen roten Faden liefert die Bewegung, die Reise zwischen den Herkunftsorten und entfernten Orten. Ohne das Wegfahren gäbe es kein Heimweh und keinen Heimatverdruss. Im Titel manifestiert sich die Grundspannung zwischen der verlorenen vertrauten Heimat und der unerreichten ersehnten Fremde. Die Fremde erscheint als Sinn der Heimat aufgepfropft und umgekehrt. Der Diwan mit Schonbezug im Wohnzimmer der elterlichen Wohnung kommt im Buch zwei Mal vor, einmal spuckt das kleine Mädchen Maulbeeren „auf den weißen baumwollenen Schonbezug ihres [der Mutter] geliebten Diwans“ (S. 16), einmal „wird der Schonbezug von Mutters Diwan genommen“ (S. 120), weil Abendgäste für Vaters langweilige Diavorführung Platz nehmen. Das Symbol für das heimelige Zuhause wird in der Fremdschreibung Divân zum Kennwort für das Fremde.

Als Leser/innen erkennen wir in der Schreiberin dieser Geschichten die Romanautorin von Die Farbe des Granatapfels auf jeder Seite wieder, in der Geschichte Sonst nichts (S. 25-40) kehrt auch die Nona wieder, das Ende erzählt von Heimat und Tod der Großmutter (siehe ). Die Schreiberin verrät letztlich wenig über sich selbst. Sie wird manchmal fast zu einer Kamera oder einem Mikro, sie beobachtet und sie beschreibt, wie das Beobachtete wirkt. Alles fügt sich zusammen zu einem Lebensbild, aber jede einzelne Aufnahme steht auch wieder für sich. Eingebaut sind Anekdoten, Fazetien, Mythen, Parabeln, die jeweils als Splitter mehrerer unterschiedlicher kultureller Gedächtnisse gelten können.