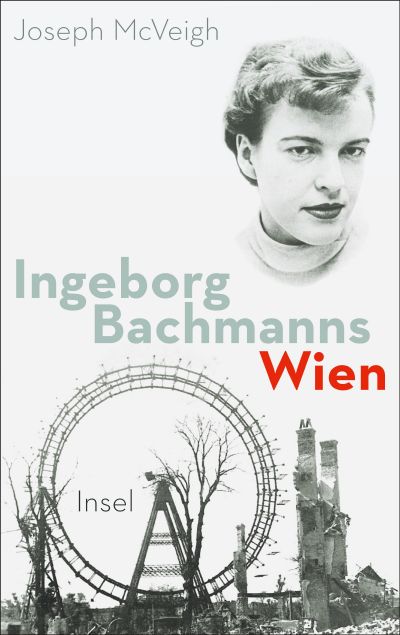

Im neuen Buch Ingeborg Bachmanns Wien 1946–1953 geht es McVeigh nun um ein Gesamtbild der knapp sieben Wiener Jahre Bachmanns, für das er alle edierten Briefe und Memoirenbände ebenso heranzieht wie eine Fülle von neuen Archivmaterialien, allen voran Bachmanns Briefe an Hans Weigel, wobei dem Autor dafür zu danken ist, dass er nicht über Gebühr voyeuristisch vorgeht. Die Arbeit ist chronologisch angelegt, wobei sich thematische Cluster darüber lagern, was zu einigen Redundanzen führt.

Das erste Kapitel ist Bachmanns Studienjahren gewidmet. Überraschend ist hier vielleicht, dass eines der zentralen universitären Kommunikationszentren der Zeit nicht vorkommt. Wenn Bachmann im Februar 1948 ihren Eltern berichtet, dass sie nachmittags meist schreibe, „irgendwo, am Institut“ (S. 72), dann ist damit das Psychologische Institut gemeint, wo Walter Toman bis 1951 Assistent bei Hubert Rohracher war, bei dem Bachmann – wie im Buch auch erwähnt – Vorlesungen besuchte. In seiner Rede bei Tomans Begräbnis im Oktober 2003 nannte Wolfgang Kudrnofsky ganz pragmatische Gründe, weshalb sich die Studierenden so gerne an diesem Institut aufhielten, dem Bachmann in Malina sogar ein literarisches Denkmal setzte: Hier war in Zeiten der Brennstoffknappheit immer ein geheizter Ofen, und hier gab es ein Telefon. Toman war mit Bachmann auch privat befreundet, sie besuchten gemeinsam Veranstaltungen am Institut für Wissenschaft und Kunst und Toman hat sie später auch in Italien besucht. Im vorliegenden Buch kommt er nur einmal in einer Aufzählung von AutorInnen vor, deren Texte bei einer Lesung gemeinsam präsentiert wurden.

Abschnitt zwei beschäftigt sich mit Bachmanns journalistischen Anfängen. Es sei nicht bekannt, ob sie versucht habe, mit der Zeitschrift Plan Kontakt aufzunehmen, so der Autor, „[s]tattdessen setzte sie wohl weiterhin darauf, einen Mentor zu gewinnen.“ (S. 59) Die 1950er Jahre sind vielleicht die einzige Epoche, in der sich das, was in anderen Kontexten als Gruppenbildung, Networking, Kontaktsuche, Förderung oder Protektion verhandelt wird, so zentral auf den Begriff der männlichen „Mentoren“ zuspitzt. Dass der junge Handke noch vom Internat in Tanzenberg aus Texte an Rudolf Henz schickte, ist genauso viel oder wenig als Suche nach einem Mentor zu bezeichnen wie die Tatsache, dass sich die junge Bachmann noch während ihres Studiensemesters in Graz an Rudolf Felmayer wandte. Doch für die 1950er Jahre lenkt der Begriff, den einige der damals oder später erfolgreichen Akteure im Feld nachhaltig für sich reklamierten, allen voran natürlich Hans Weigel, den Blick der Literaturgeschichte bis heute.

Unbestritten ist Weigels praktischer Einsatz für viele junge AutorInnen; dass „alle seine Schützlinge von seinem Rat […] profitierten“ (S. 61), ist hingegen schon nicht mehr so eindeutig. Dafür war sein ästhetisches Verständnis zu sehr in der Ersten Republik verhaftet und dafür verfolgte er zu sehr eigene Interessen entlang politischer wie persönlicher Animositäten und Kampflinien. Wer gegen seine Regeln verstieß, konnte leicht in seine Schusslinie geraten. Insofern ist es wahrscheinlicher, dass Bachmann nach dem Ende ihrer Beziehung zu Weigel einen offenen Bruch aus „Angst“ (S. 176) vor möglichen Racheakten vermeiden wollte – Weigel hat dann ja auch aktiv ihre Zusammenarbeit mit Hans Werner Henze zu hintertreiben versucht (S. 186) – und nicht, „weil er ihr weiterhin nützlich“ war, „indem er ihr – wenn auch immer seltener – Publikationsmöglichkeiten vermittelte (S. 176).

Denn wie McVeighs Buch zeigt, kamen gerade in Bezug auf Bachmann entscheidende Impulse und Initiativen nicht selten von anderen. Für ihre erste Gedicht-Veröffentlichung sorgte Hermann Hakel, ihre erste Rundfunk-Lesung wie ihren ersten öffentlichen Auftritt organisierte Felmayer, und ihr Domizil in der Beatrixgasse wie ihre Anstellung im RWR verdankte sie Elisabeth (Bobbie) Löcker, damals Managerin im US-Information Service. Sie war es auch, die Weigel den Kontakt zu Melvin Lasky und dem CIA-finanzierten „Kongress für kulturelle Freiheit“ verschaffte; in dessen Geist gründete Weigel 1951 die „Gesellschaft für die Freiheit der Kultur“ und finanzierte über sie seine Anthologie-Bände Stimmen der Gegenwart.

Den für Bachmanns Karriere entscheidenden Kontakt zu Hans Werner Richter vermittelte Weigel jedenfalls sicher nicht, denn das Werben der Gruppe 47 „um die österreichischen Nachwuchsautoren bedrohte […] seinen Einfluss auf junge Künstler“ (S. 176). Solche Analysen müssten eigentlich den Begriff „Mentor“ in der Debatte um die österreichische Literatur nach 1945 endgültig aushebeln. Würde sie Ilse Aichinger öfter sehen, hätte sie „mehr davon, als von meinen sämtlichen Herren“ (S. 130), schrieb Bachmann schon im August 1948, und sie schrieb es in einem Brief an Weigel.

Was McVeighs Studie auch sichtbar macht, ist die Komplexität der Textsorte privater Brief im Liebeskontext. Was Bachmann von ihren Besuchen bei Celan in Paris an Weigel schreibt, verhängt über beide Liebesaffären die Frage des Ausmaßes von Bachmanns emotionaler Beteiligtheit. Wurde diese junge Frau im Innersten von ganz anderen Dingen umgetrieben als ihre Liebhaber wahrhaben wollten? Dass Sie in ihren Briefen an Weigel besonders intensiv Gesten der Demut und geistigen Unterwerfung verwendet, wirkt mitunter wie die (Über-)Erfüllung der antizipierten Erwartungshaltung des Adressaten.

In (kultur-)politischen Fragen freilich war sie auf seinen Rat oft wohl tatsächlich angewiesen. Die verschlungenen Verkehrswege und Verschwörungsszenarien im Vier-Zonen-Wien, durch das die Trennlinie des Kalten Krieges nicht zuletzt dank Akteuren wie Weigel und Torberg gerade kulturpolitisch eine besonders radikale Schneise zog, waren ebenso schwer zu durchschauen wie die persönlichen Intrigen und Kämpfe, die Weigel aus privaten wie politischen Gründen anzettelte und am Köcheln hielt. Im Bedarfsfall ging er dabei bedenkenlos Allianzen mit ehemaligen Nationalsozialisten ein, etwa mit dem NS-belasteten Theaterkritiker Siegfried Melchinger gegen seinen „Mentoren“-Konkurrenten und Remigranten Hermann Hakel. Und in diese Strategien bezog er seine zunächst oft ahnungslosen „Schützlinge“ bedenkenlos mit ein. Auch Bachmann isolierte er von Hakel und vermittelte ihr den Kontakt zur Zeitschrift Der Turm, wo Melchinger zunächst, also vor der Amnestie für belastete ehemalige Nationalsozialisten, noch im Hintergrund agieren musste.

So umfasst das Kapitel Der schwierige Weg zum Leben in der Dichtung auch die vielen problematischen Kontinuitäten im Literaturbetrieb mit seiner Offenheit für ehemalige Akteure des (Austro-)Faschismus, zu denen man freilich den Kulturredakteur der Arbeiter-Zeitung Oscar Pollak (S. 87) als einen der wenigen Remigranten nicht unkommentiert hinzuzählen sollte. Es sei eine „neue ‚verschmierte Zeit’“ wie im Austrofaschismus, lautete Hilde Spiels Kommentar zu diesem Phänomen.

Im Kapitel Wien, Politik und Kalter Krieg fasst McVeigh noch einmal zusammen, wie Bachmann im Windschatten Weigels schon bald nur mehr im Umfeld von „christlich-konservativen bzw. antikommunistischen Publikationsorganen“ (S. 209) tätig war: in der Wiener Tageszeitung (ÖVP), im Wiener Kurier (US-Besatzungsmacht) und in den konservativen Kulturzeitschriften Die Furche, Der Turm und Wort und Wahrheit. Was Bachmanns eigene Haltung betrifft, ist bei den herbeizitierten Argumentations-Bausteinen aus ihrem Werk freilich Vorsicht angesagt, vor allem bei den Passagen aus Familie Floriani-Episoden im Kapitel Ingeborg Bachmanns Geschäft mit Träumen, nicht nur, weil die Autorschaft ungewiss ist, sondern auch weil der Grundtenor der Serie sehr konkrete Vorgaben zu erfüllen hatte, die das AutorInnenteam nicht selbst wählen konnte.

Zur allgemein unerquicklichen Gemengelage des Agierens in einer Publikationslandschaft, wo direkt oder indirekt immer irgendwelche Interessen von Parteiapparaten oder dem Secret Service dahinter standen, kam die politische aber auch literarische Bevormundung durch den kalten Krieger Weigel, der eine Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit prinzipiell ablehnte. Zugespitzt wurde die Situation noch durch die unerfreulichen Indiskretionen in Weigels 1951 veröffentlichtem Roman Unvollendete Symphonie, auch wenn Bachmann hier vermutlich keineswegs allein als „reales Vorbild“ (S. 172) diente, sondern auch andere Beziehungen Weigels mit einflossen, etwa jene zu Hilda Polsterer, was das Kränkungspotential wohl noch erhöhte.

All das mag ausschlaggebend gewesen sein, dass sich Bachmann für einen Weggang aus Wien entschied. Dass Ingeborg Bachmanns langer Abschied aus Wien, so der Titel des Kapitels, erst ein Jahr nach dem Preis der Gruppe 47 erfolgte, also „die endgültige Abreise so lange auf sich warten ließ“, blieb, so der Autor, bislang „in der Bachmann-Literatur weitgehend unbesprochen“ (S. 168). Vielleicht einfach deshalb, weil es gut verständlich ist, dass ein Aufbruch in ein fremdsprachiges Ausland eine schwerwiegende Entscheidung war, zumal in einer Zeit, in der die Situation alleinstehender junger Frauen noch um einiges prekärer, unüblicher und schwieriger zu organisieren war als nach den Gleichstellungsgesetzen seit den 1970er Jahren.

Dem mit umfangreichem, oft sehr informativen Fußnotenapparat, Register und Literaturliste sorgfältig ausgestatteten Band sind sechs frühe Texte Bachmanns beigegeben: eine Übersetzungsarbeit für die Zeitschrift Der Turm, eine Reportage für Weigels kurzlebiges Wochenzeitungsprojekt Der Optimist und vier Erzählungen, die 1949 in der Wiener Tageszeitung erschienen – hier hatte Weigel übrigens tatsächlich den Kontakt für seine Café Raimund-Runde vermittelt. Unter den Erzählungen sind Die Mannequins des Ibykus, die Weigel in den Stimmen der Gegenwart 1951 wieder abdruckte, sowie Das schöne Spiel. Dass es sich dabei um „eines der wenigen Beispiele österreichischer Trümmerliteratur“ (S. 120) handle, gehört zur mittlerweile doch schon widerlegten These von der fehlenden Trümmerliteratur in Österreich. Solche Theoreme gewinnen in Sekundärliteraturschleifen über die Jahre oft eine hartnäckige Eigendynamik. Dazu gehört auch das Bild vom zerbombten Stephansdom (S. 35). Wie oft man das auch schon geschrieben sah: Er wurde nicht zerbombt; die beiden Bombentreffer vom September 1944 und April 1945 richteten nur geringe Schäden an, selbst der Artilleriebeschuss der letzten Kriegstage durchlöcherte lediglich das Dach; fatal waren erst die Brände durch Funkenflug, ausgelöst durch heimische Plünderer.