Über die Gruppe 47 gibt es jede Menge Literatur, allerdings ist erstaunlich wenig Analytisches darunter. Es überwiegen die verschiedenen Formen von Erinnerungsprosa der alten Herren mit oft reichlich ungustiösen Indiskretionen, und die mitunter nur scheinbar objektiveren Darstellungen der Historiographen der Gruppe. Freilich gibt es mittlerweile verdienstvolle Einzeluntersuchungen, die sich mit dem latenten Antisemitismus der Gruppe und ihrer Abwehrhaltung gegenüber AutorInnen des Exils auseinandersetzen.

Doch immer noch fehlt eine systemische Analyse der wichtigsten pressure group der Nachkriegsliteratur in Deutschland, mit dem Spiritus rector Hans Werner Richter als absolutistischem Führer – er sprach noch 1966 vom „Corpsgeist“ (S. 65), den er unter der literarischen Elite „züchten“ wollte – und Ritualen, die dem autoritären NS-System zu entstammen scheinen. Und das hat Auswirkungen bis in unsere Tage, denn über die Transmissionsriemen Marcel Reich-Ranicki und mediale Vermarktung bestimmt dieser aus dem Geist der Diktatur geborene Habitus noch das Klagenfurter Wettlesen. Das Problem sind nicht primär die kleineren NS-Verstrickungen einiger Intimi der ersten Stunde (Alfred Andersch, Günter Eich, Wolfgang Weyrauch), oder die Tatsache, dass das zweite Treffen im Haus des Mitarbeiters des „Völkischen Beobachters“ Hanns Arens stattfand. Problematisch ist vielmehr das autoritäre Grundverständnis der Gruppe, die aus dem Heimkehrer-Mythos entstanden war – was praktischerweise auch garantierte, dass man gendermäßig weitgehend unter sich blieb.

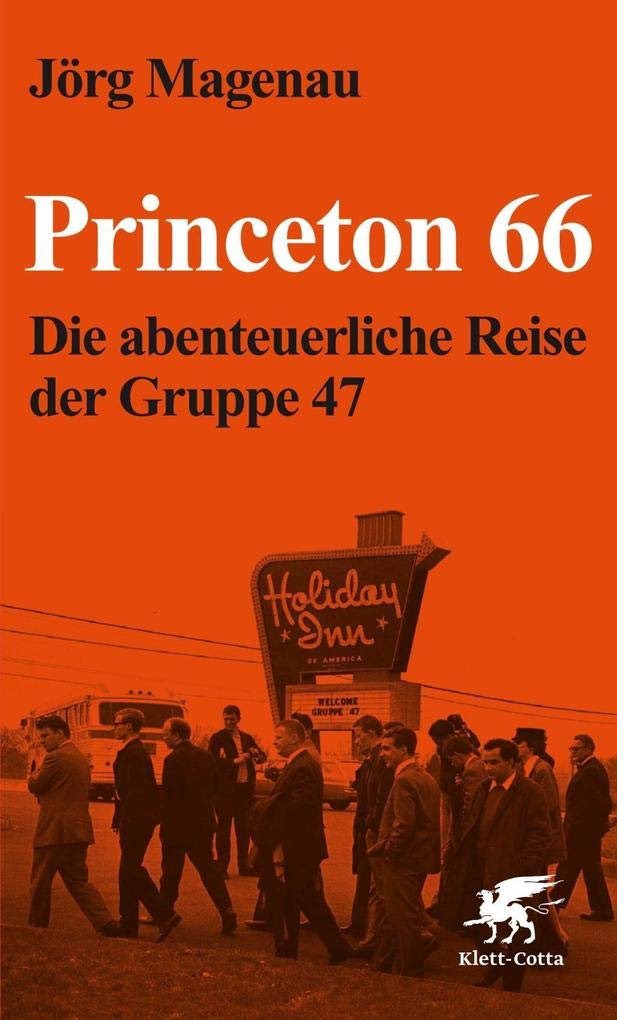

Eine Auseinandersetzung damit darf man von der vorliegenden ,Reisegeschichte‘ der ca 80 Dichter und Journalisten inklusive begleitenden Gattinnen nicht erwarten – sie konzentriert sich auf das Wochenende der Tagung von 1966 und tut das in aktuell bewährter Manier. So wie sich bei Doku-Soaps niemand mehr wundert, wenn Alexander der Große oder Napoleon in personam und samt Heer oder Hofstaat über den Bildschirm schreiten und reiten, hat sich in der Literaturwissenschaft ein Trend breit gemacht, der stets genau mitzuteilen weiß, was die betroffenen Persönlichkeiten in welchem Moment warum gedacht und gefühlt haben – nicht haben könnten.

Natürlich ist die Basis für diese intime Innenschau in der Regel eine umfangreiche Auswertung von (auto-)biographischen Materialien, aber da keine Zitate nachgewiesen werden, bleibt der jeweilige Kontext im Dunkeln. Es ist aber doch ein kategorialer Unterschied, ob ein Argument oder Ausspruch in einem brieflichen Dialog – reagierend, agierend oder nebenbei – fällt, ob er in einem nicht zur Veröffentlichung vorgesehenen Tagebuch steht oder in einem im Dienste der Selbstinszenierung publizierten Memoirentext. Zeitzeugen, schreibt Magenau an einer Stelle, haben immer „etwas Dümmliches an sich“, denn es ist schließlich „kein Verdienst, irgendwann irgendwo dabei gewesen zu sein, und die Tatsache des Dabeigewesenseins besagt nichts darüber, ob man auch etwas begriffen hat, im Gegenteil“ (S. 81).

Trotzdem, das unterhaltsam geschriebene Porträt der Gruppe, die sich mit der Tagung in der amerikanischen Provinz vergeblich aus provinzieller Enge befreien wollte und nicht einmal die deutschen Exilanten vor Ort wahrnahm, ist eine amüsante Lektüre. Dass man von den Akteuren etwas gefärbte Bilder bekommt, liegt in der Natur einer Erzählweise, die Formulierungen wie „soll Handke gesagt haben“ (S. 174) unkommentiert und unaufgelöst – wer hat das wann wo warum gegenüber wem behauptet? – stehen lässt.