In Wien der Zeit war ein Kristallisationszentrum dieser Bestrebungen das Ehepaar Tietze. Ercia Tietze-Conrat (1883–1958), Tochter einer liberalen jüdischen Familie, ist die erste Frau, die 1905 an der Universität Wien in Kunstgeschichte promovierte. Im selben Jahr heiratet sie ihren Studienkollegen Hans Tietze und bekommt vier Kinder. So beginnt sie erst in den 1920er Jahren als Kunsthistorikerin zu arbeiten und aus dem Schatten ihres Mannes zu treten, der 1919 von Otto Glöckel als Referent für das Musealwesen in das Staatsamt für Unterricht und Inneres berufen worden war. Beide sind gegenüber neuen Tendenzen in der Kunst aufgeschlossen und 1923 an der Gründung der „Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst“ beteiligt, die in der Folge als spiritus rector prominente Großausstellungen zur internationalen Kunst organisiert, darunter die Internationale Kunstausstellung in der Secession anlässlich des Musik- und Theaterfestes der Gemeinde Wien im Herbst 1924.

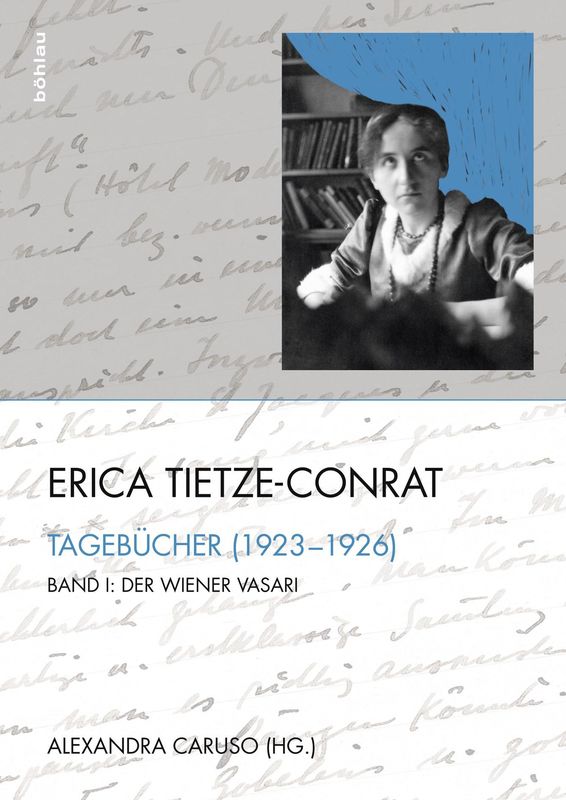

Alexandra Caruso präsentiert nun die im Privatbesitz erhaltenen Tagebücher Erica Tietze-Conrats aus den Jahren 1923 bis 1926 und 1937/38. In dieser zweiten Phase reist das Ehepaar quer durch Europa auf der Recherche für ein Katalogprojekt über Zeichnungen der Venezianischen Maler. Es ist vorwiegend ein Arbeitsjournal, das daneben auch ein Stimmungsbild aus Europa im Bann der verschiedenen Faschismen liefert. Im März 1938 wurde aus der Forschungsreise ein Kampf um den Weg ins amerikanische Exil, wo das Ehepaar nach langen Irrfahrten über die Schweiz, Holland, Frankreich und England im April 1939 anlangt.

Im umfangreicheren ersten Band entsteht aus den absolut uneitlen Aufzeichnungen Erica Tietze-Conrats ein dichtes Bild vom kulturellen Leben in den 1920er Jahren. Sie arbeitet mit am 1923 im Belvedere eröffneten Barockmuseum, sie hält regelmäßig Vorträge in der Urania und anderswo, arbeitet als Kunstkritikerin für verschiedene Zeitungen – auch um die Familie in den schwierigen Inflationsjahren finanziell durchzubringen –, ist freie Mitarbeiterin an der Graphischen Sammlung der Wiener Albertina, berät Galerien und private Sammler, veröffentlicht zahlreiche kunsthistorische Publikationen und beginnt immer intensiver, Gedichte, Stücke und Novellen zu schreiben. Viele ihrer Gedichte sind den Tagebuchblättern beigegeben. Sie haben etwas frisches, vor allem jene, die in balladenhaftem Ton Episoden aus ihrem eigenen Leben oder Beobachtungen im Wiener Stadtraum verarbeiten. Ihr – wohl aus Gründen des Zeitmanagements – bevorzugter Schreibort war die Straßenbahn. Der 1926 erschienene Gedichtband „Abschied“– mit Radierungen von Georg Ehrlich – blieb bis heute die einzige Publikation ihrer literarischen Arbeiten.

Erica Tietze-Conrats Tagebuchaufzeichnungen machen viele verborgene Spuren sichtbar. Sie war unermüdlich tätig als Vermittlerin zwischen den von ihr protegierten Künstlern, vom Oskar Strnad-Schüler Georg Ehrlich bis Oskar Kokoschka oder Otto Rudolf Schatz – von dem sie bereits 1923 zwölf Holzschnitte herausgab – und der reichen bürgerlichen Käuferklientel. Sie schätzte Oskar Strnad wie Josef Matthias Hauer oder den vergessenen expressionistischen Schriftsteller und Glaskünstler Fritz Lampl, der 1995 im Londoner Exil verstarb. Sie verkehrte im Hagenbund ebenso wie im Kreis um Alma Mahler oder Friedrich Kiesler, für dessen Projekte sie sich immer wieder einsetzte. Kiesler seinerseits versuchte wiederholt für ihre Stücke einen Verlag zu finden und plante eines davon bei seiner Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik 1924 aufzuführen, für deren Katalog sie einen Beitrag von Fernand Léger übersetzte. Die Inszenierung kam nicht zustande, und das zeigt auch einen der Gründe für das häufige Verschwinden von Frauen hinter ihren institutionell verankerten Ehemännern. Hinter Kieslers Ausstellung stand die „Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst“, an der eben auch Hans Tietze führend beteiligt war, weshalb er in seiner offiziellen Rolle als Staatsbeamter nicht wollte, dass seine Frau hier mit einer Inszenierung „gefördert“ werde. Das ist zweifellos eine ehrenwerte Position, für Erica Tietze-Conrat war sie vielfach hinderlich, wie man ihren Aufzeichnungen entnehmen kann, die allerding nie anschuldigend sind.

Denn sie verstand seine Haltung, zumal Hans Tietze zunehmend unter öffentlichen Druck geriet. Da die übergeordneten Stellen sich taub stellten, war er allein verantwortlich für die schwierigen Verhandlungen mit den einstigen Kronländern über „Restitutionsfragen“ von Sammlungsgut; zudem versuchte Tietze eine Flurbereinigung und Profilschärfung der Wiener Museumslandschaft, was bis heute nicht gelungen ist und schon damals für heftige Kritik sorgte. In dieser Sache ersuchte Tietze im Mai 1924 Arthur Schnitzler um eine Solidaritätsunterschrift auf eine Erklärung gegen „gewisse conservative Angriffe gegen Kunst. Ankäufe etc. Museum […]. Ich lehnte, als incompetent, ab.“ So notiert Schnitzler in seinem Tagebuch. Zwei Monate zuvor, am 3. März 1924, hält er eine Begegnung mit Tietze folgendermaßen fest: „Bei Menczels zum N[acht]m[ahl]. Kandinskiy (der russ. Maler) und Frau, Prof. Tietze und Frau, Joseph Reti (Musiker), Alma, Werfel.“ Auch das ist ein Grund, dass Frauen wie Erica Tietze-Conrat oft so radikal aus den Annalen verschwanden: Das „und Frau“ generiert – wie hier – in der Regel keinen Register-Eintrag.

Sehr ausführlich und sorgfältig sind hingegen die im dritten Band von Alexandra Carusos Ausgabe erstellten Register zu Personen (samt Lebensdaten), Institutionen und Sammlungen. Die umfangreiche Bibliografie enthält auch Auflistungen zu den selbstständig (S. 104f.) wie unselbständig (S. 126-130) erschienenen Publikationen Erica Tietze-Conrats.