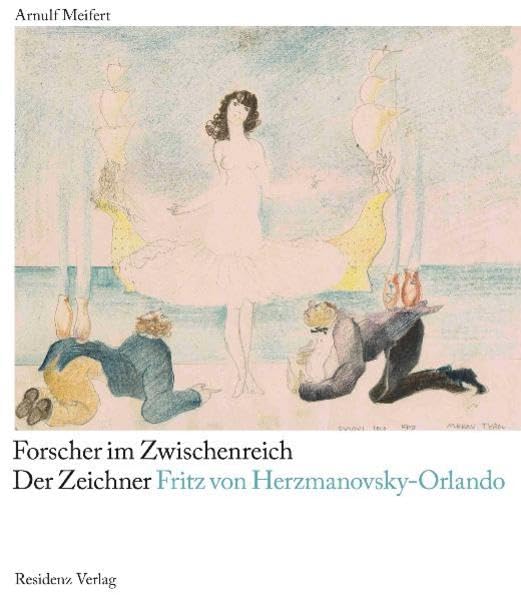

Es ist erfreulich, dass dem zeichnerischen Werk dieses zeitlebens verkannten Avantgardisten und genialen Multitalents nun ein liebevoll gestalteter, umfangreicher und informativer Band gewidmet wird. Die vorliegende Publikation ist eine längst fällige Würdigung Herzmanovskys. Sie bietet, prachtvoll illustriert, eine exzellente Einführung in seine faszinierende Bild- und Gedankenwelt.

FHO war ein Großmeister des grotesken Humors. Sein literarisches und zeichnerisches Werk ist einzigartig in seinem Witz, seiner Absurdität und seinem Motivreichtum. Er war eigentlich Architekt von Beruf, die zeichnerische Begabung offenbar vererbt. Auch Mutter und Großvater hatten Talent, wie die überlieferten Blätter zeigen (S. 20 u. 21). Gesundheitliche Probleme erzwangen 1916 eine Übersiedlung von Wien nach Meran, ein solides Vermögen ermöglichte ihm und seiner Frau Carmen Schulista das Leben von Privatiers. In der Weihnachtswoche des Jahres 1917 schrieb er in einem Zug den Roman „Der Gaulschreck im Rosennetz“ nieder, in den darauffolgenden drei Jahren folgte die große Flut der Zeichnungen. Der Roman wurde allerdings erst 1928 publiziert und sollte mit dem Privatdruck „Der Kommandant von Kalymnos“ von 1926 die einzige literarische Veröffentlichung zu Lebzeiten bleiben. Mit der Verbreitung seiner Zeichnungen erging es ihm nicht besser, er konnte tatsächlich nur zwei Ausstellungen realisieren, 1927 in Berlin und 1932 in Wien. Erst nach seinem Tod kamen weitere Ausstellungen zustande. Auch sein literarisches Werk erschien posthum und war lange Zeit nur in der bearbeiteten Fassung von Friedrich Torberg zugänglich, die das Bild des dilettierenden, kauzigen Genies in Umlauf brachte und für lange Zeit prägte. Die Formulierung „wie bei Herzmanovsky“ wurde so zum Inbegriff für „einen Österreich kennzeichnenden, zugleich absurden Sachverhalt mit grotesk-komischen Akzenten“ (Wendelin Schmidt-Dengler). Konrad Bayer, auch ein fast Vergessener, der übrigens heuer seinen 80. Geburtstag gehabt hätte, nahm den genialen „herzmanofsky“ neben Nestroy, Kraus, Schiele und etwa 20 weiteren bedeutenden österreichischen Kulturschaffenden in seine „vaterländische liste“ auf. Den Grundstein für eine Neubewertung legte schließlich die zehnbändige, kommentierte Werkausgabe, die von 1984 bis 1993 erschienen ist. Ihr zehnter Band, „Sinfonietta Canzonetta Austriaca“, der Leben und Werk dokumentiert, ist zur Zeit als einziger der mittlerweile längst vergriffenen Ausgabe erhältlich.

Arnulf Meifert, als Kunstspezialist in der Szene bekannt, beschäftigt sich seit den 60er Jahren mit FHO. In seinem Text zeichnet er ein kenntnisreiches, sehr lebendiges Porträt des Menschen und Künstlers Herzmanovsky vor einem raffiniert inszenierten kulturhistorischen Panorama von Meran über München bis Wien und Zwickledt. Die biografischen Kapitel eröffnen neue Perspektiven, die das durch eine unglückliche Rezeption entstandene eindimensionale FHO-Bild zurechtrücken. Herkunft, Werdegang und Einflüsse schildert Meifert einfühlsam, mit souveräner Leichtigkeit und Frische. Aus jeder Zeile sprechen großes Engagement und Leidenschaft, was die Lektüre zu einem spannenden Erlebnis macht. Im Kapitel „Fra Archibald und Fra Karmen. Pataideologien“ werden die merkwürdigen ideologischen Einflüsse von damals witzig vermittelt und mit dem „Absurdistan“ von heute überblendet.

Humanistisch gebildet und mit der Mythenwelt Europas vertraut, widmete FHO seine ganze Zuneigung der mediterranen Sagenwelt, die er in Wort und Bild ästhetisch runderneuert in unzähligen Varianten verewigte und kaleidoskopartig spiegelte. Eindeutigkeit war nicht Herzmanovskys Sache, wie Meifert feststellt: „Durch seine innere und äußere Hermetik wahrt er viele Geheimnisse, er bleibt mehrdeutig, offen für die subjektive Erfahrung der Betrachter wie der Leser, die seinen literarischen Metaphernreichtum so betrachten sollten, wie die Betrachter der Zeichnungen diese ‚lesen‘ lernen könnten. Man lauscht seinem Selbstgespräch und beginnt darüber ein eigenes (…).“ (S. 166)

Franziska Meifert beschreibt die weichen, femininen Züge seiner Kunst. Seine göttlichen Bubikopfmäderln und Barockfrauen sind allgegenwärtig und setzen den heftig angeschlagenen, ja geradezu deformierten Patriarchen ganz schön zu, piesacken sie und flüchten auf das Anmutigste. Das freche erotische Posing ist dabei selbstverständlich immer Sache der Frauen. Im Schaffensprozess spielte seine Frau und Muse Carmen eine zentrale Rolle als multimediales Vorbild der zierlichen, androgynen Mädchenfiguren des Werks. Das Thema der Androgynität liess FHO zeitlebens nicht los und manifestierte sich auch in seiner Überzeugung, die ursprüngliche Gottheit sei androgyn gewesen, worin er u. a. auch von Lanz-Liebenfels bestätigt wurde.

Als erfahrener Sammler seltener kunsthistorischer oder alltäglicher Kuriositäten schöpfte FHO aus dem Vollen, montierte unbefangen Gefundenes mit Erfundenem und schuf luftige, surreale Szenerien, die er mit raschem und ungemein sicherem Strich festhielt. Die meisten der Blätter entstanden in einem regelrechten Schaffensrausch in den Jahren 1918 bis 1920. Er skizzierte wie in Trance Serien von Blättern mit briefmarkenkleinen Szenen, um die Ideen später größer und farbig koloriert auszuführen (S. 92f), immer verspielt, entlarvend, selbstentlarvend, entzückend komisch, hemmungslos erotisch, hintergründig und, wie Peter Assmann (S. 187) festhält, „viel hermetischer konstruiert“ als die düstere Traumwelt seines Freundes Kubin.

Die langjährige legendäre Freundschaft zwischen Kubin und FHO erscheint in einem weiteren Beitrag von A. Meifert in einem völlig neuen Licht. Kubin verbarg seinen Kontakt zu Paul Klee offenbar eifersüchtig vor seinem Meraner Freund, dessen diesbezügliche briefliche Anfragen unbeantwortet blieben. Das Kapitel „Die Macht des menschlichen Blicks“ würdigt schließlich die künstlerisch eigenständigen Leistungen Herzmanovkys im Kontext der frühen Moderne und der Surrealisten, wobei sich seine unfreiwillige Unabhängigkeit vom Kunstbetrieb letzten Endes doch als befreiender und entscheidender Vorteil erwies.

Die zweite und letzte Ausstellung FHOs zu Lebzeiten fand im Frühjahr 1932 in Wien statt, also vor genau 80 Jahren. Im diesem Jahr schrieb sich Herzmanovsky auch mit einem listigen Streich in die Meraner Stadtgeschichte ein, woran der Beitrag von Siegfried de Rachewiltz erinnert. FHO war eingeladen worden, den österreichischen Beitrag für den österlichen Märchenfestzug zu gestalten, bei dem die Herkunftsländer der Meraner Urlaubsgäste allegorisch dargestellt werden sollten. Er hielt sich aber nicht an das offizielle Protokoll und setzte statt Frau Holle die Göttin Aphrodite/Ostara/Austria samt Entourage auf seinen Wagen, deren rot-weiß gestreifte Kostüme von den Zuschauern als die damals verbotene österreichische Fahne verstanden und goutiert wurden – ein skurriles Schauspiel „wie bei Herzmanovsky“, unter persönlicher Beteiligung des Autors.

Im Anhang werden FHOs Werke in Museumsbesitz angeführt und von den Kuratoren kommentiert. Die letzte Seite enthält einen wichtigen Aufruf: Eine Werkausgabe der künstlerischen Arbeiten liegt knapp 60 Jahre nach dem Tod Herzmanovskys noch immer nicht vor. FHO-Sammler weltweit werden daher gebeten, sich bei Manfred Kopriva zu melden, damit die von Wilfried Kirschl initiierte Werkausgabe fortgesetzt werden kann. Bleibt zu hoffen, dass die im unpublizierten Nachlass liegenden zahlreichen Randskizzen und Zeichnungen darin aufgenommen werden können.