Während ihres Ferienaufenthalts in einem eleganten italienischen Dolomiten-Hotel erhält sie per Expressbrief die dringende Aufforderung ihrer Mutter, für den durch Spielsucht bankrotten und der Unterschlagung von Mündelgeldern schuldigen Vater von einem reichen Hotelgast, dem Kunsthändler Dorsday, das nötige Geld zu erbitten. Dieser willigt ein, unter der Bedingung, die von ihm schon länger begehrte Else nackt sehen zu dürfen. Dorsdays unsittlichen Antrag verwandelt Else jedoch in eine öffentliche Affäre, indem sie sich im Musiksalon des Hotels zur Klaviermusik von Schumanns „Carnaval“ vor allen dort versammelten Gästen entblößt, einen hysterischen Anfall erleidet und mit Schlafmitteln einen Selbstmordversuch unternimmt.

Ebenso wie in Schnitzlers Original springt auch Fiors Adaption abrupt in die urlaubstypische, aber nur scheinbar entspannte Handlung eines Tennisspiels zwischen Else, ihrem Cousin Paul und dessen verheirateter Geliebter Cissy hinein – und das im wahrsten Sinne des Wortes: durch eben jenen, über die Anfangsseite hinweg springenden Tennisball nämlich (S. 5). Wie im Film wechselt diese Detailaufnahme bei Fior nun in die Halbtotale der am Spiel beteiligten Figuren (S. 6-9), um schließlich einen panoramatischen Überblick über Tennisplatz, Hotelanlage und Bergmassiv zu bieten, vor dem die drei Figuren jetzt klein und verloren wirken (S. 10f.). Denn gleichzeitig findet hier auch Elses doppeldeutige Verabschiedungsszene von ihren Mitspielern statt. Über die kurzfristige Trennung der drei bis zum nahenden Abendessen hinaus verweist sie bereits auf den Schluss von Schnitzlers Erzählung: auf Elses endgültigen Abschied vom gesellschaftlichen Rollenspiel ihres Lebens im Dämmerzustand des nahenden Todes und auf den Moment des auktorialen Schweigens, nämlich den Redeabbruch von Elses immer unzusammenhängender wirkendem inneren Monolog. Bis zum Schluss vermischen sich in ihm Teile ihrer Phantasie mit Wahrnehmungsfragmenten der Außenwelt.

Eine solche Aneignung von (hoch)literarischen Stoffen durch den Comic begleitet dessen Entwicklung dabei schon seit der Zwischenkriegszeit: ‚New Comics’, ‚Classic Comics’ bzw. ‚Classics Illustrated’ nannten sich die entsprechenden Reihen ab Mitte der dreißiger Jahre in den USA; ‚Illustrierte Klassiker’ das deutschsprachige Pendant, welches es zwischen 1952 und 1972 auf über 200 Titel brachte. Von einem damit verbundenen ‚Fast Food’-Bildungsauftrag, im Sinne der Hinführung eines zumeist jungen Publikums an die Klassiker der Weltliteratur im illustrierten „Reader’s Digest“-Format, kann bei der inzwischen etablierten ‚Graphic Novel’ als Form des ernsthaft-anspruchsvollen Comics für ein erwachsenes Publikum indes nicht mehr die Rede sein. Geht es bei den auch hier immer noch beliebten Literatur-Adaptionen doch vielmehr um die Kreation eines eigenständigen Werks, das die atmosphärische Essenz des Originals in neuer Form herausarbeitet und interpretiert – ein weiteres Indiz dafür, dass das einstige ‚low’-Medium im Bereich des ‚high’ angekommen ist.

Und hier nun zeigt Fiors Comic-Adaption, dass sich Schnitzlers auf wenige Stunden verdichtete, zwischen Bewusstem und Unbewusstem, Traum und Realität, Vor- und Nachkriegszeit oszillierende Monolognovelle mit ihrer assoziativen und filmverwandten Erzählstruktur als geradezu ideale Vorlage für das aus Bild und Text bestehende Medium der Graphic Novel erweist. Das Verdienst von Fiors Version ist also weniger in einer neuen Sichtweise auf diese viel interpretierte Erzählung Schnitzlers zu sehen. Denn ihrem Verlauf folgt Fior in komprimierter Form nahezu wortwörtlich und mit nur geringer Neigung zur sprachlich konkreteren Modernisierung („Freilich, ich habe meine Tage. Drum auch das Ziehen in den Lenden“, S. 16). Stilistisch greift die Farb- und Liniengestaltung seiner Aquarellzeichnungen in ihrer Kombination aus symbolistischen Tendenzen der Jahrhundertwende (à la Klimt und Munch) und der grotesk überzeichneten Karikatur der zwanziger und dreißiger Jahre (eines Grosz oder Dix) zudem die signifikante historische Zwischenstellung von Schnitzlers Text zwischen Schreib- und Erzählzeit auf. Darüber hinaus gelingt es Fior aber gerade, durch das Ausspielen von comictypischer Grammatik und Vokabular die zunächst überraschende, transmediale Affinität von Literatur-Vorlage und Comic-Adaption herauszustellen.

So kennzeichnet die sequenzielle Kunst des Comics vor allem, dass seine Einzelbilder, die Panels, einen zeitlichen Ablauf zum grafischen Konstrukt verdichten. Dieses vermag Ungleichzeitiges gleichzeitig darzubieten, zum Beispiel mittels unterschiedlich platzierter Sprech- und Denkblasen sowie bildsprachlicher Symbole und Sound Effects. Der Blick der Rezipienten bewegt sich dazu permanent über die einzelnen Panels und die elliptischen Bildsprünge zwischen ihnen hinweg und vermittelt dadurch die kinematografische Illusion eines dynamischen Ablaufs als so genanntes Kopfkino, wie es ja schon in Schnitzlers Monolognovelle angelegt ist. Während Paul Czinners tatsächliche Stummfilm-Adaption der „Fräulein Else“ dafür Ende der zwanziger Jahre jedoch die sprunghaften und zum Teil widersprüchlichen Assoziationen Elses zwischen Exhibitionismus und Scham ungenutzt ließ, um stattdessen einen ausstattungsfreudigen Gesellschaftsfilm inmitten einer sport- und luxusfreudigen Nachkriegswelt zu inszenieren – selbstbezüglich-routiniert, aber an der Vorlage vorbei, wie Siegfried Kracauer es 1929 kritisiert hat –, so setzt Fiors Graphic Novel ganz im Sinne von Schnitzlers Text auf die assoziative Präsentation der Geschichte aus Elses Innenperspektive.

Zur Unterscheidung von eigener und fremder Rede ist Schnitzlers Novelle dabei ausschließlich auf typografische Elemente wie Kursivschrift sowie einfache oder doppelte Anführungszeichen angewiesen. Fiors Graphic Novel gelingt es nun, diese Polyphonie aus Redeanteilen und (Traum )Bildern auf visueller Ebene zu potenzieren und am Schluss gleichfalls an seine Exposition zurückzubinden. Dazu montiert Fior gegen Ende zum Beispiel ‚stumme’, rein bildhafte, nahezu schwarz-weiß gestaltete Panels mit ausschnitthaften Perspekiven auf Dinge und Körperteile, verzerrte Gesichter und immer kleiner werdende, kaum noch lesbare Sprechblasen mit familiären Erinnerungsbildern, angeschnittenen Bergansichten und schließlich einem reinen Schwarzbild (S. 84-86). Als Zäsur macht es bei Fior den Weg frei zu einem letzten, visionären Blick Elses auf die nun menschenleere Berglandschaft (S. 87). Diese verweist zwar auf das zu Beginn noch in einer rötlichen Abenddämmerung glühende Landschaftspanorama aus der einleitenden Sequenz auf dem Tennisplatz, enthält durch ihre jetzt jedoch düstere Farbgestaltung zugleich deren tödliche Kontrafaktur.

Aber auch an zwei weiteren Stellen, an denen diesmal fremde Textsorten und Medien in Schnitzlers Monolognovelle eingreifen, kann Fiors Comic-Adaption überzeugen. So blendet Fior die Zitate des mütterlichen Bittbriefes an Else nicht nur in dafür charakteristischer Schreibschrift in seine Panel ein. Sondern er nutzt diese Briefzeilen jetzt umgekehrt sogar als eigenständigen Schrift-Rahmen für die visualisierten Kommentare und Assoziationen seiner briefelesenden Titelfigur und spielt so mit den Konventionen und Begrenzungen der Panelrahmung seines Mediums (S. 18-20). Ebenso verfährt Fior mit den Notenbeispielen aus Schumanns Klavierkomposition, welche Elses öffentlichen Entblößungsakt im Musiksalon des Hotels kommentierend präludieren. Stellt das andere Zeichensystem der musikalischen Notation zwischen den Buchstaben von Schnitzlers Originaltext auf formaler Ebene gleichfalls einen Fremdkörper dar, so gehören gezeichnete Noten zur Darstellung von Musik hingegen zum gängigen Repertoire comictypischer Symbolik. Fior aber entzieht sich auch hier den medientypischen Konventionalisierungen der Graphic Novel, indem er die Schumann’schen Notenzitate außerhalb seiner Panels ansiedelt und damit in ihrer zeichenhaften Fremd- und Eigenartigkeit belässt (S. 66-68). Außerdem verteilt er Elses assoziative Denkblasen in dieser Sequenz so, dass selbst Comic-erfahrenen Lesern das sonst übliche Einhalten der dafür notwendigen Leserichtung von links nach rechts bzw. von oben nach unten durch ein gezieltes Neben , Über- und Durcheinander erschwert wird (v.a. S. 68). Die Chronologie der Ereignisse erscheint dadurch destruiert. Elses Dissoziationsprozess wird somit besonders eindrücklich vermittelt, bevor sich die Rezipienten jedoch unversehens selbst im Kreise der voyeuristischen Zuschauer gegenüber einer sich von allen Seiten nackt und stumm präsentierenden Else wiederfinden (S. 70f.).

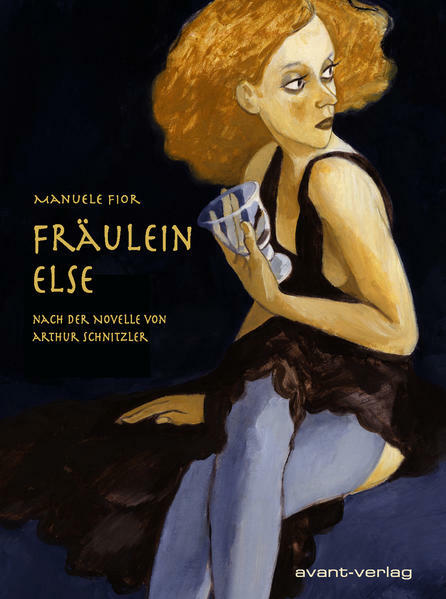

Der vorab von Manuele Fior formulierten „kleine[n] Entschuldigung an Arthur Schnitzler“ (S. 2) bedarf es also nicht, im Gegenteil: Seine Adaption wird Schnitzlers Fräulein Else nicht nur überaus gerecht, sondern treibt zudem ihr kreatives Spiel mit den Konventionen der Graphic Novel, deren bildsprachlichen Verfahrensweisen sich Schnitzlers moderne Monolognovelle erstaunlich nahe erweist.