Der Sterbenskranke, zeitlebens Lebensmüde konnte zu diesem Zeitpunkt auf einen dicken Katalog erfolgreich geführter Interviews verweisen – sofern man als Maßstab für das Gelingen eines solchen zwischenmenschlichen Gesprächs das Anrühren des Existenziellen verstehen möchte. Um Existenzielles ging es bei Müller so gut wie immer: um das Leben und öfter noch ums Sterben, um Ängste, Liebe und Krankheit, selten um Gipfel, oft um seelische Abgründe, über die Müller seine Gegenüber, ehe sie sich versahen, hetzte oder, im besten Falle, als Verbündeter geleitete. Dass Müller manchen Interviewten dazu brachte, „sich um Kopf und Kragen zu reden“, wie es im Klappentext zum posthum erschienenen Sammelband heißt, ist im Buchinneren mehrfach nachlesbar: Mochte Müller auch perfekt auf seine Interviewpartner vorbereitet gewesen sein – sie waren es in den wenigsten Fällen umgekehrt auf seine krude Art, Gespräche zu führen. Diese zeigen so ein radikal verkehrtes Gefälle im Vergleich zu den ubiquitär konsumierbaren, PR-gesteuerten Durchschnitts-Interviews der Tagespresse, in denen die Interviewten dem Augenschein nach meist besser präpariert und trainiert zu sein pflegen als die Interviewer – was das Sprechen in der Regel zur mehr oder weniger berechenbaren Farce verkommen lässt. Den Rest an Ecken und Kanten garantiert die redaktionelle Nachbearbeitung (Stichwort: Autorisierung) abzuschleifen. Bei Müller dagegen scheint alles roh. Er hat es verstanden, das oft so langweilige Format des Interviews mit Blut zu füllen (in der positiven wie auch der negativen Bedeutung dieses Bildes) – und es bisweilen auch zu sprengen. Selten dürfte ein Interviewer das Talent gehabt haben, mit derart direkten Fragen so tief zu bohren, den Anderen so behände zu entwaffnen, durch offensive, oft kindlich wirkende Respektlosigkeit und insistierende Fragestellung auf Antworten zu drängen. Diese konnten dann nicht aus dem rhetorischen Überlegen-Sein von Wohlvorbereiteten kommen, sondern nur aus spontanen Überlegungen, oft allzu schnell und ungefiltert ausgestoßen, zu denen man vom Hypnotiseur Müller gezwungen war. Von diesem an den Abgrund gestellt, brauchte es Kühnheit, die Gratwanderung des Dialogs irgendwie zu einem Ende zu führen. Nicht wenige brachen – wie Schwarzer – vorher ab. Erika Pluhar soll unmittelbar nach ihrem Interview ihren Anwalt kontaktiert haben, der vom Journalisten die Herausgabe der Tonbänder forderte. Später bezeichnete sie das Interview, das Müller einfach dennoch veröffentlicht hatte, als das beste, das je mit ihr geführt worden sei. Andere Interviews provozierten gehörige Skandale (wie jenes mit Claus Peymann) oder Rechtsstreite (Karl Lagerfeld) oder wurden zur literarischen Legende (wie die beiden Gespräche mit Thomas Bernhard). Fast alle erschienen nicht nur in den wichtigsten Druckmedien des deutschsprachigen Raums („Die Zeit“, „Die Weltwoche“, „Der Spiegel“, „profil“ u.a.), sondern obendrein in Buchform.

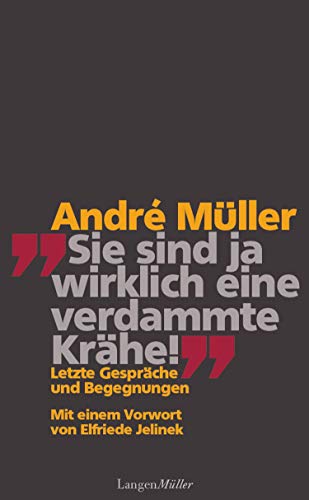

Der im Juli 2011 erschienene Band Sie sind ja wirklich eine verdammte Krähe! enthält die letzten Müller-Interviews, denen diese Ehre des Buchabdrucks bislang noch nicht zuteil geworden ist. Die meisten stammen aus den 2000er Jahren, vier sind bereits in den 1990er Jahren entstanden: unter anderem jenes mit Toni Schumacher (1991) und das aus rechtlichen Gründen teilzensierte mit Karl Lagerfeld (1996). Die juristische Auseinandersetzung mit dem Modeschöpfer ließ für Müller, wie er in einem einleitenden Text bekennt, die Grenzen seiner Art der Interviewführung und seines journalistischen Anspruchs offenbar werden. Das Gespräch mit Hans-Dietrich Genscher wiederum fand gar nicht statt – was Müller freilich nicht hinderte, ersatzweise einen kuriosen Artikel darüber zu schmieden („Frühstück mit Genscher“, 1990). Das 1989 geführte (und später in einer Dramatisierung verarbeitete) Interview mit Gerta Müller, der eigenen Mutter, ist die vielleicht härteste Kost, die das Buch zu bieten hat. Es zeigt André Müller in der vollen Größe seiner Lebensrolle: jener des weltverzweifelten, zugleich garstigen Kindes, das seiner Umwelt auf Teufel komm raus Erklärungen abtrotzen möchte. Was in anderen Interviews oft erst beim zweiten Hinsehen deutlich wird, ist in der protokollierten Unterhaltung mit der Mutter unübersehbar: Müllers absolut schonungsloses Konfrontationsuchen, die denkerische Akkuratesse, aber auch seine Bereitschaft, nicht nur dem Anderen die Maske vom Gesicht zu ziehen, sondern auch die seine ohne Zögern abzulegen. Die mehrfach wiederholte Frage nach den schmerzhaften Details der eigenen Zeugung etwa nimmt in ihrer rücksichtslosen Radikalität schon Dimensionen einer Tragödie an.

An weiteren Interviewpartnern sind versammelt: Peter Handke (2007), Jonathan Littell (2008), Elfriede Jelinek (2004), Salman Rushdie (2006), Hanna Schygulla (2007), Julia Fischer (2008), Helmut Berger (2009), Günter Grass (2009), Luc Bondy (2010), Michel Houellebecq (2002) und Leni Riefenstahl (2002). Bei dem Gespräch mit Dolly Buster (2000) handelt es sich um eine Erstveröffentlichung: Die Pornoqueen verließ nach einigem Geplänkel über Sextoys und Brustvergrößerungen den Raum und kehrte nicht wieder – einen Abdruck fand der Berliner „Tagesspiegel“, für den Müller damals arbeitete, sehr zu Unrecht nicht wert. Weiters enthält der Band Texte und Interview-Storys zu Günter Wallraff (2004), Marcel Reich-Ranicki (2002), „Zum Tod von Ingmar Bergman“ (2007), Gerhard Richter (2007) und Christoph Schlingensief (2009), die Müller als kunstvollen und klugen Essayisten zeigen, sowie Benjamin Henrichs’ Rede zur Verleihung des Ben-Witter-Preises 2000 in Hamburg. Ein Vorwort wurde von Elfriede Jelinek beigesteuert. Die Texte sind sorgfältig ediert und jeweils mit einer erhellenden Einleitung sowie einem sauberen Quellennachweis versehen; einzig ein System der Reihenfolge wollte sich dem Rezensenten leider nicht erschließen.

Müllers letzte Gespräche bieten eine kurzweilige, aufschlussreiche, oft überraschende, selbst im Flachen meist noch vielsagende Lektüre. Müller zu lesen, bedeutet den Sinn für den Widerspruch zu schulen. Man kann ihn in den eigenen Vorurteilen finden (Dolly Buster), im Handeln der Interviewten (Riefenstahl) – oder in der Welt selbst (Jelinek). Müller war wirklich eine verdammte Krähe. Seine Interviews aber sind Perlen.