Über fallstudienartige Miniaturen skizziert Waltraut Wiethoelter, die Hauptherausgeberin, anhand spezifischer Briefe-Konstellationen von Anna L. Karsch bis F. Kafka, aber auch anhand literarischer Briefszenen von J. Paul bis F. Mayröcker bereits einführend die wichtigen und übergreifenden Anliegen an. Dazu zählen v.a. Formen von Mehrfachkodierungen, vielfältige Inszenierungsverfahren der BriefeschreiberInnen und ihnen geschuldete, chiffrierte wie auf Erkennbarkeit abzielende Sprachregelungen und Pathosgesten, medientechnische und medienspezifische Besonderheiten, Adressierungsstrategien und Literarisierungsformen seit spätantiken rhetorischen Mustern, schließlich Briefbeigaben als Kuriosa wie als implizite Steuerungsgesten der kommunikativen Intentionen.

In der ersten Sektion steht der >Brief als Ereignis< im Mittelpunkt. Während Jan Steger den Blick auf die rhetorisch-kommunikativen Funktionen in der Spätantike richtet und dabei das rund 1500 Briefe umfassende Korpus von Libanios aus Antiochia als ungewöhnlich reiches Beispiel kultureller Präsenz heraushebt, stellt sich Sandro Zanetti einem nicht minder eindrucksvollen Spektrum klassisch-moderner Konstellationen von H. v. Kleist über J. W. Goethe zu Stéphane Mallarmé und Paul Celan. Er untersucht dabei Spielräume der Adressierung, worunter einerseits die Herstellung von Bindungen verstanden, andererseits durch den Akt des Schreibens Briefe „zum Ort der Entfaltung einer spezifischen Poetik“ werden können. Ein exemplarischer Brief Kleists an seine Verlobte macht z.B. deutlich, dass ein Brief trotz Umweg-Adressierung auch und hier eigentlich an sich selbst gerichtet wird, um ein ‚Ideenmagazin’ zu befüllen (und weniger mit Wilhelmine v. Zenge sich auszutauschen); der (Alters)Brief Goethes an den Kunsthistoriker Boisserée, der bekanntlich Schmellers Gemälde Goethe seinem Schreiber John diktierend als Vorlage gedient hat, inszeniert wiederum „Szenarien künftiger Goethe-Lektüren“ im Sinn vorweg kommentierender Rezeptionssituationen („Denkmalidee“) und wird damit zu einer strategisch verstandenen Besetzung von (zum Zeitpunkt des Briefeschreibens) noch unbesetzten Räumen. Auch Mallarmé und Celan denken an die Nachwelt, Mallarmé, indem er Adressgedichte schreibt und solcherart adressierte Briefe auch verschickt, z.T. sogar unter Einbindung des Postboten in die lyrische Adressierung und somit die poetische um eine pointiert postalische Kommunikation erweitert, – Celan, indem er in manchen Briefen, z.B. in einem aus dem Jahr 1949, sein Gegenüber mit einer Dialogizität ausstattet, die frappierend auch deshalb wirkt, weil sie die Autorschaft eines im Brief mitgegebenen Gedichts markant in eine die traditionelle Vorstellung unterlaufende ‚Du’ markierte Mitverfasserschaft verwandelt.

Edgar Pankow nimmt dagegen einerseits den Briefwechsel zwischen Hugo v. Hofmannsthal und Richard Strauss unter dem Blickwinkel des ‚Geschicks’, d.h. wechselnder Übertragungsmodi im Kontext der Opern- und Filmarbeit, insbesondere der Rosenkavalier-Kooperation, ins Visier; andererseits kontrastiert er diese mit der programmatischen Selbstreflexion über die weit über die Sprachskepsis-Thematik hinaus reichende Kommunikationshemmnis im Chandos-Brief. Indem dieser zugleich die Dimension des Ereignishaften und ihm inhärente Gesten der Überschreitung, „eine Art fiebrisches Denken“, ein „Hinüberfließen“, anspricht, die finale Bestimmung aber wieder als unbestimmbare verwerfe, entstehe eine zwar offene, aber letztlich ins Selbstreferentielle kippende „fragwürdige Bestimmung des Briefes“, welche, wieder am konkreten Briefwechsel mit Strauss dargelegt, ein Auseinanderdriften von theoretisch Anvisiertem (im Rosenkavalier wie im Chandos), d.h. dem Brief als Ereignis und dem weitaus Banalerem, dem Brief als (reales) Objekt, sichtbar werden lasse.

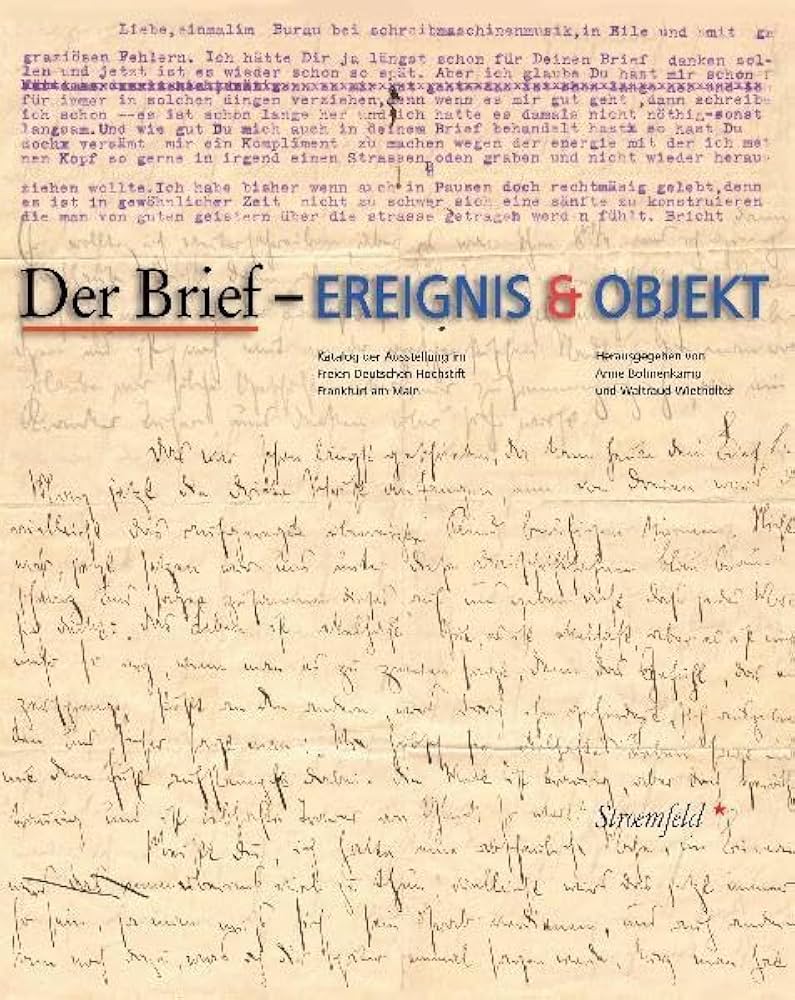

In der zweiten, der gewichtigsten Sektion, steht der >Brief als Objekt< im Mittelpunkt, worunter verschiedene Formen der Materialität, einschließlich spezifischer Interventionen (Schreibszenen, Illustrationen, graphisch markierte Nachbearbeitungen) und im Schrift-Bild eingeschriebene Parallel-Diskurse zu verstehen sind. Weitgespannt, historisch wie hinsichtlich der sprachkulturellen und gesellschaftlichen Referenzen, das Spektrum auch hier: Anke Bußmann eröffnet es mit der altfranzösischen Roman de la Manekine– Thematik (13. Jahrhundert, Mädchen ohne Hände-Stoff vor dem Hintergrund einer Inzest-Gewalt-Lüge-Konstellation), in dem die Narration wesentlich durch eine zweifache Brieffälschung dynamisiert wird, wobei Bußmann u.a. die Räume des Öffentlichen und Nichtöffentlichen, des (Mit)Wissens und Nichtwissens, verschiedene Grenzziehungen, textuelle und materielle Aspekte der Fälschung und deren poetologische Dimension in den Blick nimmt. Beschlossen wird das Spektrum nach Beiträgen zu Kafka, Rilke, Bachmann Celan, Kuz’kins und Rubinsteins Samizdat-Briefbildern von Anke Bosse und ihrer materialreich-präzisen und schlüssigen Rekonstruktion des Prosabandes Abschiede von Friederike Mayröcker aus dem Geist autoreferentieller Schreibanweisungen in Form typographischer, partiell collagierter und selbstadressierter „Correspondances/Correspondenzen“ gemäß eines Titel ausprobierenden Blattes im Vorlass. Können hier auch nicht alle Beiträge ausführlich vorgestellt werden, so ist zumindest auf den gewichtigen von W. Wiethölter hinzuweisen und kurz einzugehen. Ausgehend von einem Brief Goethes an Gräfin zu Stolberg aus dem Jahr 1775 schlüsselt er ein beeindruckendes intermediales Beziehungssystem zur holländischen Genremalerei zurück bis Hans Holbein und Gerhard ter Borch auf und schlägt, kontrastierend, Brücken zu zeitgenössischen Briefkunststücken von Willi Baumeister, Jürgen Brodwolf, Walter Stöhrer und Ernst Penzoldt (1950er-1980er Jahre), – zu Künstlern und Briefschreibern, welche die „Kongruenz von Schreib- und Zeichenakt thematisieren“, zudem aber wie weiland Goethe Körper- und Begehrensdiskurse in ihre Schreib-Leseszenen (im Sinn reflexiver Verdoppellungen oder selbstreferentieller Beglaubigungen) verschieben und hervortreten lassen, worunter taktile Wahrnehmungen ebenso fallen wie im Schreibvorgang imaginierte und chiffrierte erotische Subtexte.

Im abschließenden dritten Teil widmen sich Ulrike Leuschner, Roger Lüdeke und Wolfgang Lukas den Briefbeigaben, welche in den drei Beiträgen wesentlich auf den quasi megagalaktischen Briefschreiber Goethe abstellen, flankiert von Christoph M. Wieland und C.F. Meyer, dabei aber anhand der Partner (J. H. Merck, Thomas Carlyle, Zelter/Cotta) wie der methodischen Herangehensweisen (materialzentriert, dekonstruierend bzw. aus editionswissenschaftlich-pragmasemiotischen Perspektiven) überraschende wie anregende Einsichten gewähren. So camouflieren die sogenannten Frachtbriefe Mercks „die Emotionalität des Verhältnisses“ nicht minder als eine stupende und zugleich rational verknappte Kennerschaft auf vielen Wissens-Gebieten, aber auch solidarischen Beistand in kontroversiellen Schlagabtäuschen, während Carlyles geradezu aufdringliche priesterliche Literaturagenten-Geschäftigkeit samt Gabenritual auf der Empfängerseite eine Art Weltliteratur-Marketing samt mitkalkuliertem Kommunikationsverhalten abruft.

Dass wir es hier demnach mit einem in vielfacher Hinsicht gewichtigen, methodisch anregenden, theoretisch avancierten und zudem auch schönen Band zu tun haben, gleichsam einem Markstein in der aktuellen Briefforschung, darüber kann kein Zweifel bestehen. Wenn sich dennoch wehmütig ein Desideratum nachtragen lässt, dann wohl dieses, dass ein Bereich und Erfahrungskontext, der wie kaum ein anderer dem epistolarischen Austausch existentiell verpflichtet war, in diesem Band schlicht nicht vorkommt: jener des Exils seit 1933, das bekanntlich nur für wenige 1945 geendet hat. Vermag dieses künstlerisch und sprachästhetisch mit manchen der überzeugend dargelegten Beispiele auch nicht Schritt zu halten, so hat gerade die Exil-Erfahrung hinsichtlich der oft über Jahrzehnte währenden und sich modifizierenden Kommunikationsgesten und Kommunikationsstrategien, aber auch der symbolischen wie realen Brief-Beigaben und selbstverständlich bezüglich der Materialitäts-Diskussion Facetten aufzuweisen, die eine – wenigstens beiläufige – Erwähnung oder kleine Fallstudie verdient hätten. Bleibt daher nur zu hoffen, dass dies zu einem anderen Zeitpunkt ebenso einlässlich wie für die Goethezeit, die Jahrhundertwende und die jüngere Gegenwart nachgeholt werden kann.