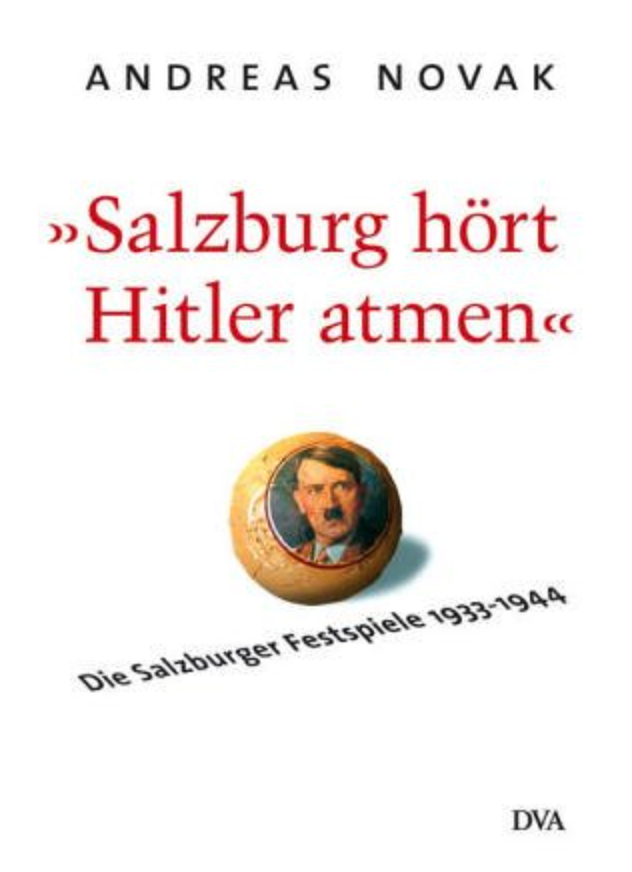

„Hitler sells.“ Die Sachbuchverlage haben in den letzten Jahren wohl jeden möglichen Aspekt der Geschichtsschreibung rund um den Führer behandelt. Ein wenig fühlt man sich an diesen Hitler-Boom erinnert, wenn der Verlag hier auf das Cover eine Mozartkugel platziert, auf der Hitlers Konterfei Wolferl ersetzt, und auch im Titel – ein Zitat des französischen Schriftstellers und Salzburg-Gastes François Mauriac – Hitler anführt.

Mag sein, dass der Verlag bei der Wahl des Covermotivs ein wenig in Richtung dieses Marktes liebäugelte, aber die Nähe der Salzachstadt zu Hitlers Zweitresidenz oberhalb von Berchtesgaden macht die Überlappung Mozart-Hitler sinnfällig. Dabei waren die Salzburger Festspiele alles andere als Hitlers Liebkind, der „Führer“ besuchte das Festival nur einmal und wandte sich lieber Bayreuth zu. Herauszuarbeiten, wie dadurch Platz für Joseph Goebbels wurde, Salzburg zu „seinem“ Festival zu machen, das gehört – soviel vorweg – zu den Stärken des Buches von Andreas Novak.

Die Österreicher taten sich bislang mit der NS-Vergangenheit der Festspiele offensichtlich schwer, zwei Arbeiten zur Geschichte des Festivals, die dieses Kapitel (in Kürze) mit einbezogen, erschienen auf Englisch (Michael P. Steinberg: The Meaning of the Salzburg Festival. Ithaca 1990; Steven Gallup: A History of the Salzburg Festival. London 1987), Edda Fuhrichs und Gisela Prossnitz‘ „Geschichte in Daten, Zeitzeugnissen und Bildern“ (Salzburg 1990) behandelte zwar den Zeitraum bis 1944, verstand sich aber als chronologische Faktensammlung – womit bis dato eine umfassende, Kulturpolitik und Zeitumstände berücksichtigende Abhandlung der Salzburger Festspiele im Austrofaschismus und im „Dritten Reich“ fehlte.

Diese versucht nun Andreas Novak auf rund 400 Seiten zu füllen. Begonnen hat er seine Recherchen für eine TV-Dokumentation, doch fand er viel mehr (teilweise noch nie berücksichtigtes) Material, als er dafür verwenden konnte. Entstanden ist so eine aufführungs- und personenbezogene Geschichte von Österreichs prominentestem Festival. Novak liefert genaue biographische Angaben einer sehr großen Anzahl an beteiligten Sängern, Regisseuren, Schauspielern, Bühnebildnern. Diese Besetzungsgeschichte der Festspiele ist stellenweise sehr aufzählend, wenig elaboriert und beinahe tabellarisch, andererseits gelingt es dem Autor, die Personenbezogenheit der NS-Kulturpolitik sowie ihre Auswirkungen auf das Einzelschicksal darzulegen, die Willkür der Mächtigen, das Chaos innerhalb der Entscheidungspyramide, die persönlichen Differenzen und Eifersüchteleien der Künstler und Entscheidungsträger.

Während des „Ständestaats“ war Salzburg eine Art Gegen-Bayreuth, die Nazis sandten „Einladungen“ an deutsche Künstler, die in Salzburg tätig waren, nicht an den Festspielen 1934 teilzunehmen, Wilhelm Furtwängler und Richard Strauss etwa fügten sich. Erst durch diese Boykottpolitik wurde die Ära Toscanini möglich, Novak schildert eindrücklich, wie die Nazis bis 1938 in Salzburg nicht Destabilisierung, sondern „Stabilität und Internationalisierung“ erreichten. Der Garant dieses Erfolgs, Maestro Toscanini, war aber ein Despot, der Preis für Salzburg war ein hoher, so „befahl“, wie Novak schreibt, Toscanini den Neubau des Festspielhauses. Das Juli-Abkommen 1936 brachte auch den Festspielen eine Annäherung an Nazi-Deutschland, Hitler hob den Künstler-Boykott 1937 teilweise auf, allerdings nur, weil Schuschnigg das Verbreitungsverbot von „Mein Kampf“ aufhob. Nach dem „Anschluss“ war „auch in Salzburg“, so Novak, „die Zeit des ungezügelten Revanchismus gekommen, der Rache für vermeintliche Zurücksetzung, die braune Revolution der Mittelmäßigen, der Minderleister und Adoranten.“

So deutliche Worte findet der Autor immer wieder, etwa auch in Bezug auf die Verbindungen von Propaganda und Kunst, wie dies vor allem in Filmen der Fall war: Das Mitwirken von Schauspielern, etwa Paula Wessely, in Filmen wie „Heimkehr“ könne „als klare Beteiligung am Tatbestand der Verhetzung qualifiziert“, also auf einen strafrechtlich relevanten Tatbestand zurückgeführt werden. Leider bleibt Novak nicht immer so klar, der „Anschluss“ wird ohne Anführungszeichen geschrieben, Ungenauigkeiten können einmal bis in die Nähe von antijüdischen Vorurteilen führen, jüdische Künstler, die aus Salzburg vertrieben wurden, sind hier „jüdische Eliten“.

Zur Ideengeschichte und den Zusammenhängen mit der Österreich-Ideologie des „Ständestaats“ ist man bei Steinberg besser aufgehoben, Novak liefert nirgendwo eine Deutung des Symbolischen und manchmal fehlen die großen kulturpolitischen Zusammenhänge (zudem vernachlässigt er die im „Ständestaat“ wichtige Figur des Landeshauptmann Rehrl). Aber als Faktensammlung, als Personal- und Aufführungsgeschichte einer bislang wenig erforschten Zeit der Festspiele hat das Buch große Verdienste. Eine weitere Leistung ist, dass es nicht mit der Generalprobe für Richard Strauss‘ „Liebe der Danae“ 1944 endet, sondern sich ausführlich den Kontinuitäten in die Zweite Republik hinein widmet. Der Autor macht klar, warum wann was auf das Programm gesetzt oder, wie Wagner nach 1938, aus dem Programm genommen wurde; konzis arbeitet er das Lavieren der „Dirigenten-Divas“ Furtwängler, Krauss, Knappertsbusch und Böhm heraus, ihre Beziehung zu den Nazis; und er macht klar, welch bedeutenden Unterschied es machte, ein prominenter, „unverzichtbarer“ Künstler zu sein, Hans Moser und Franz Lehár etwa konnten so ihre jüdischen Ehefrauen schützen. Und Novak geht auch auf die im Umfeld tätigen Schriftsteller ein. Er erinnert daran, dass im April 1938 die einzige Bücherverbrennung der „Ostmark“ auf dem Salzburger Domplatz stattfand, und führt dem Leser „literarische“ Beispiele der unsäglichen braunen Ergüsse vor, etwa vom Salzburger Heimatdichter Augustin Ableitner, der mit seinem Dachau-Pamphlet in den neuen politischen Wind reimte: „Dachau ist eine zünftige Gegend / und sehr gesund, appetitanregend. / Die schöne Aussicht dort kommt denen zustatten, / die früher keine Einsicht hatten.“