Dem Stellenwert der Dialektgedichte von Friedrich Achleitner trägt der vorliegende, äußerst bibliophil gestaltete Band auf hervorragende Weise Rechnung, zumal er nicht nur die paradigmatisch wirkenden frühen Gedichte aus den 50er-Jahren wiedergibt, sondern seine gesamte bis heute entstandene Dialektliteratur. Von „obdaennsa 1955-1970“ über „dialekt 1970-2005“, „schnodahibbfö“, „gschdanzl“ bis zur „innviaddla liddanei“ fächern sich die Kapitel auf und das Nachwort von Friedrich Achleitner liefert erhellende Einblicke, auf welche Weise er literarische Umgangs- und Gestaltungsformen mit dem Dialekt entwickelte und wie er überhaupt auf den Dialekt kam: „Ab 1950 war ich in Wien. Ständiger Aufenthaltsort die Akademie am Schillerplatz. Dort legte mir eines Tages Fritz Kurrent ein schmales Heft der Zeitschrift alpha mit Dialektgedichten von H.C. Artmann, Gerhard Rühm und Ernst Klein auf den Zeichentisch. Ich war wie vom Blitz getroffen“ (204)

Und wie Blitze treffen dann auch die dadurch angeregten eigenen Dialektgedichte: „bfaiawea is / umigfoan // sauddo is a / umigfoan // sbenzinrall is a / umigfoan // da rallfoara is a / umigfoan //// und daon hods / duschd“ (13). Der Innviertler Dialekt, laut Achleitner „eine trocken strukturierte Sprache, in erster Linie mit einer Arbeitswelt verbunden, im persönlichen Umgang aber suggestiv“ (204) und „sich rhythmisch wiederholend“ (ebd.) bot sich für die zu jener Zeit von Achleitner mitentwickelten Verfahren der konkreten Poesie mit ihrer radikalen Verknappung und Fokussierung auf Laute, Buchstaben, Silben und Wörter geradezu an und die Kombination versprach eine gegenseitige Wirkungsverstärkung, die die Kargheit des Landlebens mit seiner oft floskelhaften Sprache mit straffen und konzentrierten literarischen Mitteln adäquat einzufangen wusste. Optisch wirkt ein Achleitner-Dialektgedicht architektonisch genau durchgeplant, wie ein Bauwerk oder eine Maschine, und akustisch wie eine Art „konkretes Volkslied“, das durch Wiederholen, Drehen, Wenden und pointiertes Zuspitzen der Wörter und Wendungen Assoziationen mit späteren „Kraftwerk“ -Songs weckt und eindringlich das Spannungsfeld zwischen bäuerlicher Naturverbundenheit und industrieller Verroboterung zum Ausdruck bringt: „biii bibibibibi / biii bibibibibi / biii bibibibibi“ (77).

Vergleichsweise geradezu episch breit präsentieren sich viele von Achleitners jüngeren Dialektdichtungen, die im Buch hauptsächlich unter „schnodahibbfö“, „gschdanzl“ und „innviaddla liddanei“ versammelt sind. Hier erfolgen kritisch-experimentelle Annäherungen an bestehende Volksliedformen, wodurch hintergründig-humorige Sprach- und damit Gesellschaftsporträts entstehen: „saibasbejs, saibasbejs / den gibds nöd nua in wejs / waid drundd in obalaa / do haomsn aa“ (136) – Schnaderhüpfln, Gstanzln und Litaneien in neuen „Hosn“, um Achleitners metonymischen Namen aus dem Gemeinschaftswerk „hosn rosn baa“ (1959) aufzugreifen, in dem „rosn“ für Artmann und „baa“ für Rühm steht.

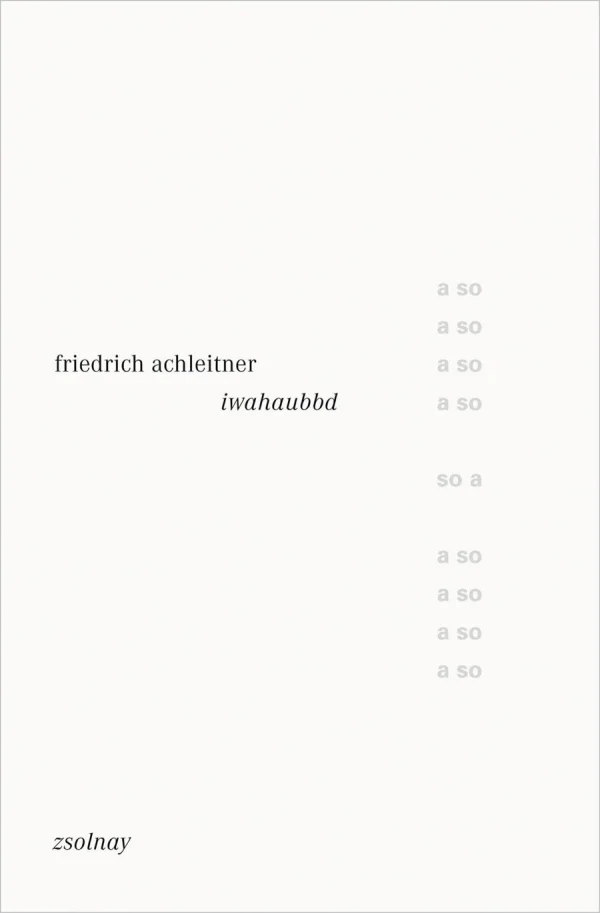

Dialekt konnte in der Literatur gerade vor dem Hintergrund der sich herausbildenden Standardsprache immer eine gewisse Nähe und Authentizität vermitteln und dadurch bisweilen größere und überregionale Rezeptionskreise erreichen, Paradebeispiele sind bis heute die Alemannischen Gedichte von Johann Peter Hebel oder die Sketche von Karl Valentin. Auch in gesellschaftskritischen und unkonventionellen Texten wie Fern von Europa von Sepp Schluiferer oder Gedichten von Kurt Schwitters legte der Dialekt in Verbindung mit Satire eine Brücke zur breiteren Wahrnehmung trotz aller Widerstände. Durch Artmann, Rühm und Achleitner trat noch ein akzentuiert sprachreflexives Moment hinzu, wodurch Achleitners Gedichte auch weiterhin viele „a so“- und „so a“-Erlebnisse garantieren. Der prächtige Band iwahaubbd bietet hierfür die Grundlage.