„Ich kenne deinen Namen!“, ruft Turandot, die Protagonistin von Giacomo Puccinis gleichnamiger Oper am Ende der ersten Szene des dritten Akts. Sie meint den unbekannten Prinzen, dem sie wie anderen Werbern vor ihm drei Rätsel gestellt hat, die dieser aber anders als seine Vorgänger lösen konnte. Das bedeutet, dass er Turandot zur Frau bekommt. Doch Turandot weigert sich. Edelmütig bietet der Prinz ihr an, sich selbst zu töten, wenn sie seinen Namen bis Sonnenaufgang errät. Kurz vor Sonnenaufgang erkennt sie, dass sie ihn liebt. Er erkennt es auch und verrät ihr seinen Namen.

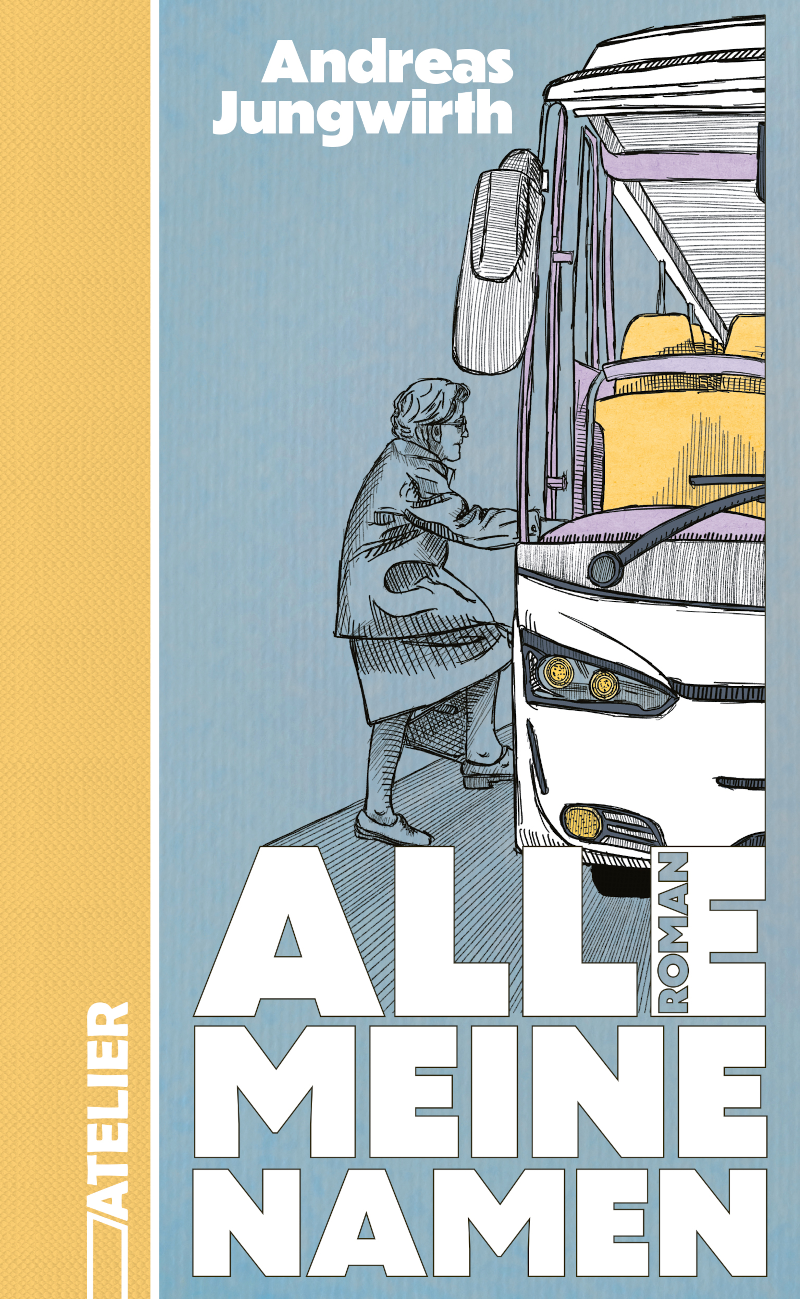

Johanna, die Protagonistin von Andreas Jungwirths Alle meine Namen, verrät den Namen ihres Geliebten gleich auf der ersten, kursiv gesetzten Seite des Romans und damit zugleich auch den Grund für ihr Erzählen: „Mit Peter bin ich fast fünfzig Jahre verheiratet gewesen. Vor einem halben Jahr ist er gestorben. Seitdem habe ich die Orientierung verloren. Um sie wiederzufinden, erzähle ich meine Geschichte. […] Und es bleibt eine Liebesgeschichte.“ (S. 5) Es ist die erste von insgesamt sieben kursiv gesetzten Passagen, die Johanna als Ich aus ihrer Gegenwart heraus und meist im Perfekt erzählt. In ihnen erinnert sie sich chronologisch vom Tod ihres Mannes rückwärts bis zu den ersten Jahren ihrer Ehe. Den kursiven Passagen stehen neun Kapitel gegenüber, die im Präsens und in dritter Person chronologisch vorwärts Johannas Leben von ihrer Kindheit bis zu den ersten Jahren ihrer Ehe erzählen. Als Titel tragen sie die Namen, die Johanna in ihrem Leben getragen hat, manche davon unfreiwillig.

Die kursiven Passagen kommen ohne Absätze aus, gleichen Gedankenströmen. Möglich, dass sie Johannas Erinnerungsarbeit zeigen, dass sie Vorstufen für das Erzählen in den Namens-Kapiteln sind. Denn sie eint unter anderem das Motiv von Problemen des Erinnerns und Erzählens. In der zweiten kursiven Passage beschreibt Johanna etwa ihre Gefühlslosigkeit nach Peters Begräbnis: „Ich habe einfach alles stoisch über mich ergehen lassen. Weder in der Kirche noch am Friedhof hab ich geweint. Erst als ich endlich alleine gewesen bin, bin ich in den Keller gegangen. Dort habe ich geschrien und den Kopf gegen die Wand geschlagen, bis mir das Blut über die Stirn, die Wange und in den Mund geronnen ist.“ (S. 25f)

Die Namens-Kapitel sind konventioneller erzählt, haben etwa Absätze. Der erste Absatz im ersten Kapitel, Ana, scheint diese Ordnung mit einer Rahmung zusätzlich deutlich machen, ein geordnetes Erzählen suggerieren zu wollen: „Der Himmel ist ein blaues Viereck. Gerahmt von den grauen Hausmauern der Anstalt.“ (S. 6) Doch wird die Ordnung bereits im übernächsten Absatz gebrochen, in dem angedeutet wird, was diese Anstalt ist. Ein Mann versucht, einen Nagel gerade zu hämmern. „Das muss einer von denen sein, die nicht an ein Bett gefesselt liegen, nicht in einem der Zimmer hinter den vergitterten Fenstern bleiben müssen, die nach unten in die Höfe dürfen, die zwar einen Dachschaden haben, aber trotzdem einer nützlichen Beschäftigung nachgehen.“ (S. 6)

Schnell wird klar, warum Johanna Probleme mit dem Erzählen ihrer Geschichte hat und vielleicht auch, weil sie in dritter Person von sich erzählt und die Namen annimmt, sich vielleicht hinter ihnen verstecken will, die ihr vor allem in späteren Kapiteln auch aufgezwungen werden. Denn Johannas Vater ist Arzt in einer Anstalt für lernschwache Personen, wo er mit seiner Familie, mit Johanna, dem jüngeren Bruder Otto und seiner Frau Marianne auch wohnt. Es ist mitten im Zweiten Weltkrieg. Bomben fallen auf die namenlose Stadt, in der die Anstalt steht, und Ana, wie Johanna in diesem Kapitel heißt, weil Otto ihren Namen früher nicht hat aussprechen können, entgeht nicht, dass immer mehr Patient:innen verschwinden und „große, schlanke Soldaten mit kantigen Gesichtern, in grauen Uniformen“ (S. 8) in den Höfen der Anstalt herumlungern. Einer von ihnen fragt sie und ihre Freundin Marie, die Tochter des Primars, nach ihren Namen. Marie antwortet: „Ich bin ich!“ (S. 8) Der Soldat will mehr wissen und fragt nach Anas Mutter. „‚Marianne‘“, verrät sie. „,Bist du wahnsinnig?‘, flüstert Marie, ,ich würde ihm niemals einen Namen verraten, weder meinen eigenen noch den meiner Mutter!‘ / Aber warum denn nicht? Was soll falsch daran sein?“ (S. 9) Den Namen ihres Vaters gibt Ana dem Soldaten gegenüber nicht preis. Marie erzählt sie allerdings, dass ihr Vater „[w]eder an Gott noch an den Führer“ (S. 10) glaubt.

Dieser Verrat führt wenig später zu einem Verhör des Vaters, an dessen Folgen er stirbt. Ana gibt sich die Schuld dafür. In der fünften kursiv gesetzten Passage erzählt Johanna ihrer Tochter Martha von diesem Verhör. „Warum hast du mir das nie erzählt, wollte die Martha wissen. Warum soll man so was erzählen?“ (S. 111) Die Schuldgefühle über den Tod ihres Vaters hat Johanna in dieser späteren Zeit mehr oder weniger weit von sich weggeschoben.

In den frühen Namens-Kapiteln sind sie aber stets präsent. Nach dem Tod des Vaters müssen sie aufs Land zum Onkel ziehen. Sie empfindet das Leben dort stumpf. Nur mit der Ladenbesitzerin Irma und ihrem lernschwachen Sohn Fritz freundet sie sich an. Wenn sie mit ihrer erweiterten Familie zusammen ist, denkt sie meist an Flucht. Etwa als ihre Tante ihr einen neuen Namen, Hanna, aufzwingt, weil sie selbst Johanna heißt und niemand anderen mit diesem Namen in ihrem Haus dulden will.

Diese Fluchten ins Freie, hinaus auf die Felder, weg von der Verachtung der Verwandten, helfen eine Zeit lang. Ungefähr sechs Jahre nach Kriegsende bekommt Hanna vor der ganzen Klasse dann aber ihre erste Regelblutung. Die Mutter gibt ihr Stoffbinden. Statt wie sonst durch die Felder zu laufen, versteckt sie sich lieber auf dem Dachboden, wo sie „ein Ziehen in der Brust [spürt], die Unruhe der Zugvögel, ehe sie in den Süden aufbrechen. Und plötzlich ist Hanna klar: Sie muss weg von hier.“ (S. 53) Sie schreibt eine Bewerbung für eine befristete Stelle in der Schweiz, die sich als Haushaltshilfe in einem Heim für lernschwache Kinder und Jugendliche herausstellt. Diese Arbeit gefällt Johanna und als sie zurück ins Dorf kommt, will sie nicht dort bleiben, sondern in die Stadt zurückkehren, in der sie bis zum Tod ihres Vaters gelebt hatte, und dort Kinderkrankenschwester werden.

In dieser Zeit lernt sie auch Peter bei einer Hochzeit kennen und die kursiven Passagen und die Namens-Kapitel nähern sich einander an. Wie an einer wichtigen Stelle in den Schweiz-Kapiteln, wo der Roman auch zum einzigen Mal konkreter wird, was Ortsnamen betrifft, auf die hier aber nicht eingegangen werden soll, gibt es nach dem Kennenlernen mit Peter keine kursive Passage. Am Ende des Kapitels Jo gesteht Johanna: „,Eigentlich heiße ich Johanna‘“, tut Jo kund, nachdem sie das Glas abgesetzt hat. ‚Aber bisher hat mich nie wirklich jemand so genannt.‘ / ‚Was dagegen, wenn ich es tue?‘, fragt Peter.“ (S. 131) Sie hat nichts dagegen und das nächste Kapitel heißt Johanna.

Sie hat sich für ihren Namen entschieden, den sie immer schon hatte und für Peter, den sie fünfzig Jahre lang begleiten wird, in Gesundheit wie Krankheit, die Peter am Ende von Johanna in Form von Polio ereilen wird.

Andreas Jungwirth macht es Johanna also nicht leicht, doch er erzählt in diesem schönen Buch auch von ihren schmerzlichen Gefühlen und Erfahrungen auf einfühlsame Weise, ohne sie jemals bloßzustellen. Vielmehr zeigt er, wie Johanna trotz der vielen Schicksalsschläge nie aufgibt und auch aus Namen, die ihr aufgezwungen werden, ihre eigene Erzählung macht. Und Jungwirth gibt Johanna schließlich auch ein großartiges Finale mit einer Aufführung von Puccinis Turandot, das einen unvorhersehbaren Verlauf nimmt und an dessen Ende sie wieder einen neuen Namen und die Chance auf eine neue Liebe bekommen wird.

Florian Dietmaier wurde 1985 in Graz geboren und hat dort ein Germanistikstudium abgeschlossen. Literarische Publikationen in der Zeitschrift manuskripte, Rezensionen u. a. in der schreibkraft. manuskripte-Förderungspreis der Stadt Graz 2019. Im Frühjahr 2024 erschien sein Romandebüt Die Kompromisse im Grazer Droschl Verlag, das mit dem Peter-Rosegger-Literaturpreis des Landes Steiermark 2024 ausgezeichnet wurde.