Raoul Eisele, Jahrgang 1991, debütierte 2017 mit dem Lyrikband morgen glätten wir träume (edition yara). Sein zweiter Lyrikband einmal hatten wir schwarze Löcher gezählt erschien 2021 beim deutschen Verlag Schiler & Mücke, wo auch im Herbst 2023 – gemeinsam mit der Zeichnerin Monika Ernst – die poetische Graphic Novel immer wenn es ein wenig den Himmel entlang grollt, Maman erschien. Zudem gab der studierte Komparatist und Literaturvermittlerdie Lyrikanthologie habe bewurzelte stecklinge in der edition lext liszt (2023) heraus

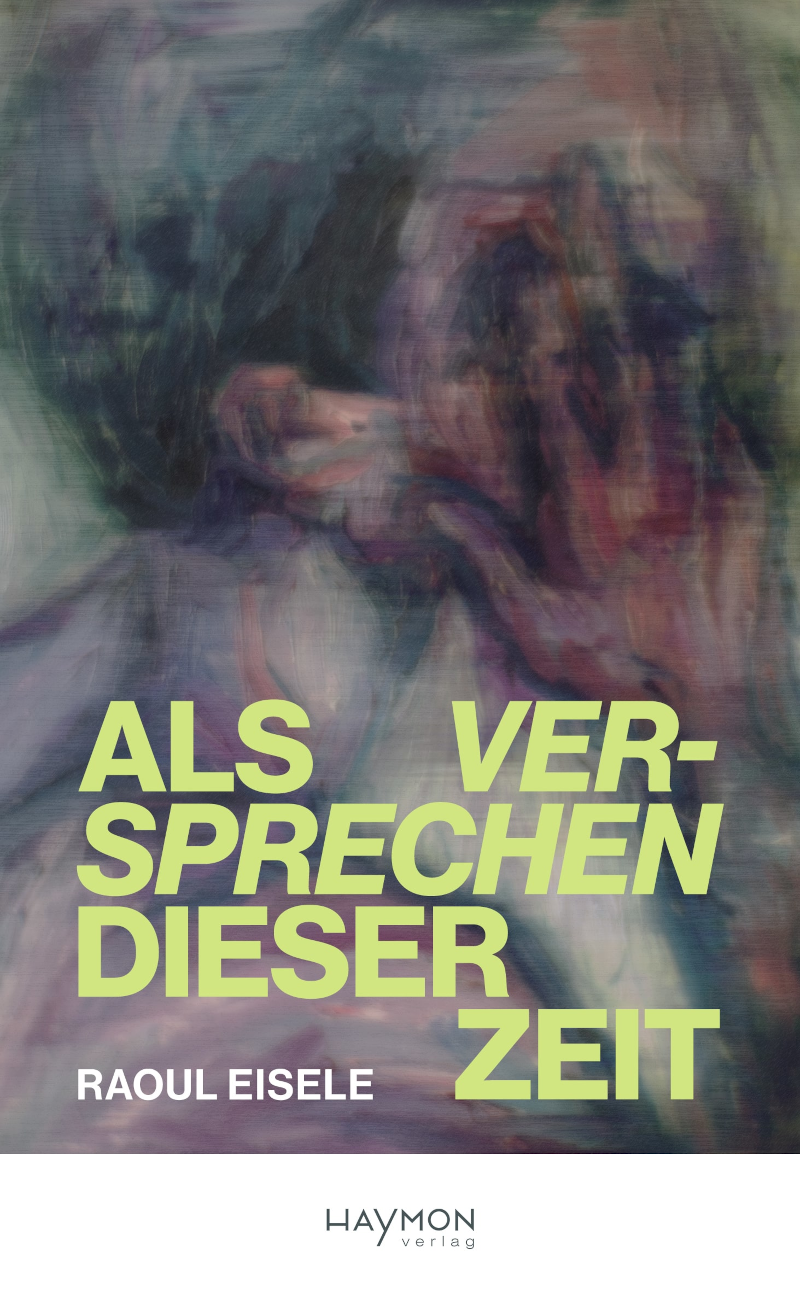

Seinen neuen, von ihm selbst als „prosaisch-lyrisches Langgedicht“ bezeichneten Band Als Versprechen dieser Zeit hat Eisele in sechs Sektionen unterteilt: „Einführung“, „Prolog“, „Prägungen“, „Perspektiven“, „Permanentes (Ver)Blühen“ und „Poröses“. Schön, dass der Verlag bei der Gestaltung dies feinsinnig aufgriff und dem Band, um ihn porös – also durchlässig – und luftig zu machen –, nicht wenige vakate (leere) Seiten beigab.

Das Visuelle nimmt überhaupt breiten Raum ein, als Wahrnehmung konkreter Welt-Details und Geschehnisse wie als Rückschau und Nachsinnen. Dieser retrospektiven Haltung obliegt es, sich zu erinnern, das Vergessen zu verhindern und einen Zustand sprachlich zu konstruieren, „in dem sich mein Körper befand / mit all seinen Erinnerungen, diesen möglichen Unwahrheiten / oder Erzählungen, die man in sich trägt“ (S. 19).

Erinnerung ist aber ambivalent und kann in ihrer Zweischneidigkeit auch zerstören, „als Überschreibung“ (S. 31) den Einzelnen ausliefern an den Anderen und seine Erwartungen (und eigenen überschreibenden Erinnerungen). Da ist Schreiben dann alles andere als ungefährlich, denn in einem solchen Fall bedeutet Schreiben – vor allem in der offenen Tonart, die Eisele kunstvoll anschlägt –, „sich selbst auszuliefern“ (S. 23), eine Wendung, die Eisele bei der Dänin Tove Ditlevsen, inzwischen auch hierzulande bekannt für ihre autofiktionalen Bücher, entlehnte. Sein Ziel? Eine „Sprache, in der wir uns begegnen“ (S. 54).

Eiseles Band ist hochreflexiv. Er scheut sich nicht, große, ja übergroße Fragen zu stellen: „wie werden? / wie sein? wie in einer Welt, / die in sich bereits existiert, in die wir geboren werden“ (S. 27). In der Marginalspalte werden jeweils literarische, linguistische und philosophische Bezugspersonen aufgeführt, von Ingeborg Bachmann über Roland Barthes und Simone Weil bis zu Slavoj Žižek. Zudem fungieren dort eingeschobene Einträge auch als Definition, daher ihr sachlicherer Duktus.

Es ist Eisele angelegen, in immer wieder neuer Variabilität und Auffächerung eine Sprache der Annäherung zu finden für die Suche nach Annäherung. Basso continuo, Grundton des Textes, ist das Alleinsein, ist Einsamkeit, „als Grundproblem der menschlichen Existenz“. Auf der Hälfte, auf Seite 59, heißt es: „dein Gedanke: sie hatte dich verlassen wie alle in deinem Leben, / als du das leere Haus vorfindest. / ich sehe diese Trauer; die du nur allzu gut kennst, wenn da diese / Abwesenheit als Anwesenheit, / dieser Schreck- oder Schockmoment, wie die Tochter beteuert, / wenn das Herz im Hals oder diese Krämpfe im ganzen Körper, / der Atem hält still“.

Ebenso geht es um Zweisamkeit, das umgekehrte Verhältnis also, um den Spiegel des Anderen. Und das in Spiegel-Schrift, die in ihrer grammatikalischen Grundordnung versucht, Sinn und einen Sinn-Grund zu finden: „hier entsteht ein erstes Fundament, ein Wesen, das versucht in aufrechtem Stand, seinen Blick auf sein Gegenüber zu richten“ (S. 7). Da taucht denn auch ein schönes, scheinbar antiquiertes Wort auf, Geborgenheit: „diese Geborgenheit ist es, die einem die Annäherung ans Leben ohne / große Distanz erlaubt, erst dann / – hatte man Geborgenheit einmal erlebt – / wird man sich vollständig hingeben, / ohne Schramme, ohne Schorf, kein Fleck als Einwand“ (S. 59).

Dieser fordernde Text oszilliert in Sinuskurven, er bewegt sich eigensinnig voran, zwischen Hohem und Alltäglichem, Bildstarkem und Einfachem. Er folgt anspruchsvoll dem Eigen-Sinn, und das in der Anmutung eines Katarakts, eines sturzbachartigen Wasserfalls. Eisele scheut eigensinnig weder Pathos noch diskursive oder intellektuelle Miniessays – ein Poesiepublikum vielleicht überraschende Querverflechtungen.

So verwundert es nicht, dass es von diesem Buch, das der Haymon Verlag in der Werbung als „Prosa“ tituliert, wenngleich sich diese Genre-Bezeichnung nicht auf der Titelseite findet, es Rezensionen gibt, in denen der Band unter „Lyrikempfehlungen“ rangiert.

Raoul Eiseles Text mutet so vielgestaltig an wie eine Helix, was einerseits mathematische Schraube und Kurvenlinie meint, andererseits ein Fahrelement bei Achterbahnen ist. So scheint diese poetische Forschung in einer nie ans Ende gelangenden Bewegung die Beziehung Sprechakt und (Gefühls-)Haltung des Körpers zu untersuchen. Die Triebkraft dabei ist Genauigkeit, nicht verstanden als trockene Akkuratesse, sondern im Sinn einer emotiv möglichst präzisen Wiedergabe. Daher auch die immer wieder aufs Neue unternommenen Anläufe: „so hätte ich es auch sagen können, / über den Zustand, in dem sich mein Körper befand“ (S. 19).

Alexander Kluy ist Autor, Kritiker, Herausgeber, Literaturvermittler. Zahlreiche Veröffentlichungen in österreichischen, deutschen und Schweizer Zeitungen und Zeitschriften. Editionen, zuletzt Konrad Engelbert Oelsner Luzifer oder Gereinigte Beiträge zur Französischen Revolution (Limbus, 2024) und Felix Dörmann Jazz (Edition Atelier, 2023). Zahlreiche Buchveröffentlichungen, zuletzt in der Edition Atelier die Bände Das Kreuzworträtsel und seine Geschichte (2024), Der Regenschirm. Eine Kulturgeschichte (2023) und Giraffen. Eine Kulturgeschichte (2022) sowie im Corso Verlag Vom Klang der Donau (2022).