Miserere ist einerseits ein medizinischer Begriff für das Koterbrechen, einem meist finalen Symptom beim Darmverschluss. Andererseits ist „miserere nobis“ („erbarme dich unser“) eine Anrufung im Agnus Dei der katholischen Liturgie, die sich an das Lamm Gottes und damit an Gottes Sohn richtet. Das Wort Miserere ist nicht nur Buchtitel, sondern steckt auch im Titel des dritten und längsten Textes des Bandes Miserere Melancholia. Dieser und die zweite längere Geschichte Ein guter Lapp in Unterjoch entstanden zwischen November 2022 und April 2023 und damit vor Adlers Krebsdiagnose, Unter die Erde wurde bereits 2022 in Radio Salzburg gesendet.

Das irritiert mit dem Wissen von heute, denn Themen dieser drei Prosastücke sind Krankheit und Tod, das unerträgliche Dasein des Entsetzlichen, sind Melancholie, ein Lebensthema der Autorin, die Macht der Ohnmacht wie auch Beschädigungen in und durch Familie und die österreichische Provinz in Adlers wieder furiosem Spiel mit dem Topos Heimatliteratur. Doch es handelt sich nicht um die literarische Verarbeitung des eigenen Schicksals, denn die Texte waren Teil eines unvollendet gebliebenen Bands mit Erzählungen und Kurzprosa.

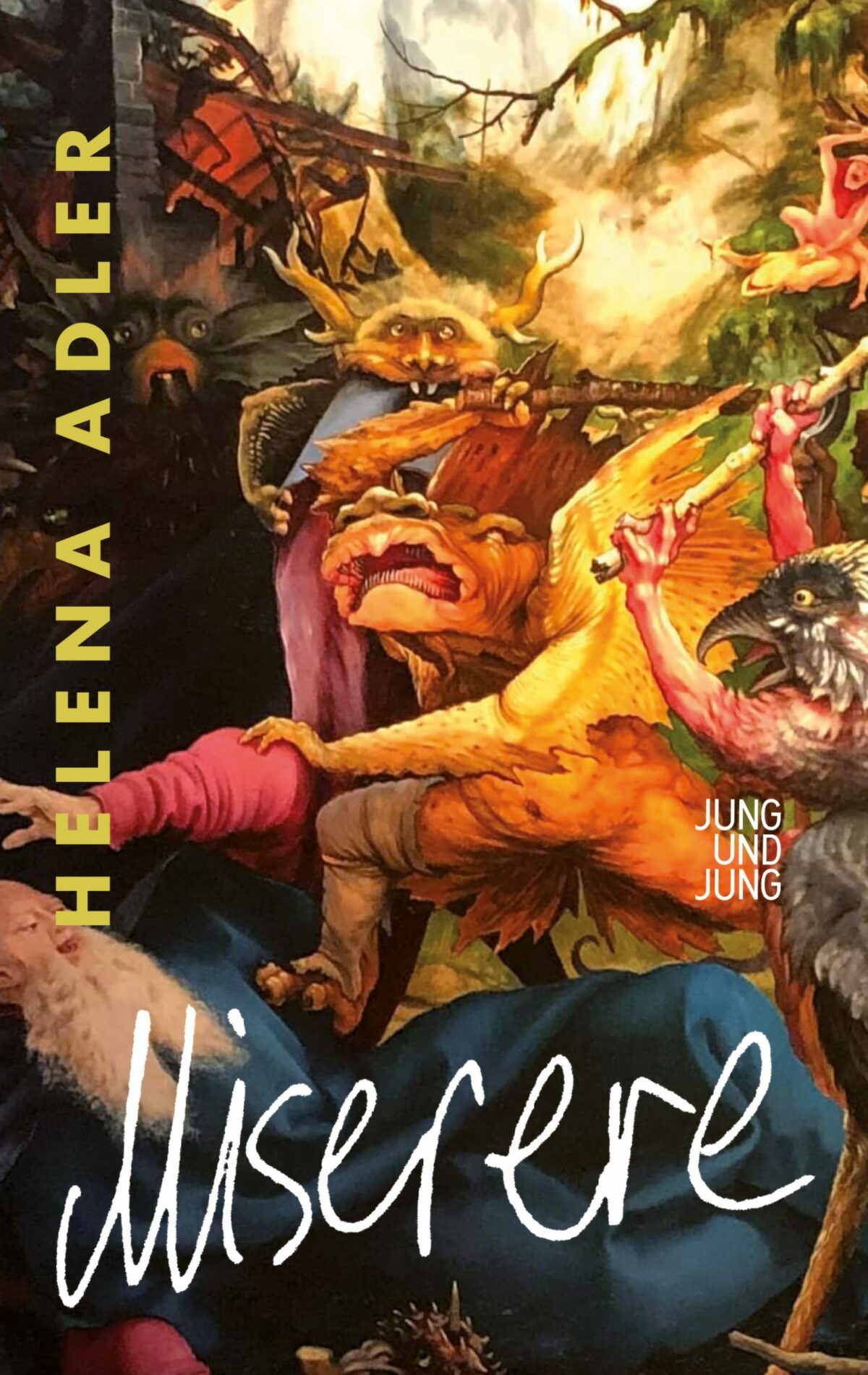

Dass die Autorin auch Malerin war, zeigt sich in ihrer Bildsprache und in Referenzen an die bildende Kunst. So beginnt ihr zweiter Roman Die Infantin trägt den Scheitel links mit der Aufforderung: „Nehmen Sie ein Gemälde von Pieter Bruegel. Nun animieren Sie es.“ (S. 7) Betrachtet man das aktuelle Buch, erscheint auch hier ein so lustvolles wie leidenschaftliches Animieren stattgefunden zu haben. Auf dem Cover ist ein Detail des dritten Wandelbilds des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald abgedruckt, auf dem die Versuchung des hl. Antonius dargestellt ist. Dieser liegt auf dem Boden und wird von Dämonen angegriffen, einem Bestiarium der Phantasie aus bedrohlichen Mischformen verschiedener Tiere und Mensch-Tier-Hybriden, das die sieben Todsünden verbildlichen soll.

Der umfangreichste Text des Bandes Miserere Melancholia entstand als Auftragsarbeit für das Werk 7 Todsünden der Tiroler Volksschauspiele Telfs, das im Sommer 2023 aufgeführt wurde. Adler hat dazu ihren Text über die Trägheit beigetragen, die, so Thomas Stadler in seinem Nachwort, „Helena Adler ähnlich versteht wie die Melancholie“ (S. 70). Das Stück handelt von der Auflehnung einer Ich-Erzählerin gegen ihren inneren Dämon, der u. a. als Gnom, Wolpertinger, Zwerg, auch als „Arschwarze des Teufels“ (S. 46) bezeichnet wird und als mythologische Personifizierung der Melancholie der Ich-Erzählerin und der so lähmenden wie zerstörerischen Kraft dieser Schwermut begriffen werden kann. Der innere Kampf voller (Selbst)Abwertungen und Vorwürfe ist bildgewaltig und sarkastisch, angereichert mit Aphorismen sowie literarischen Zitaten, der literarische Text imponiert wie ein Wimmelbild von Hieronymus Bosch oder Pieter Bruegel dem Älteren.

Miserere Melancholia wäre als Adlers Beitrag für den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2023 vorgesehen gewesen, an dem sie krankheitsbedingt nicht mehr teilnehmen konnte.

Der Text Unter die Erde ist kaum mehr als zwei Seiten lang, ein expressionistische Suada mit surrealen Einsprengseln, in dem die Leiche einer Frühgeburt im Grab verfault und anklagend zu den Menschen hinaufmault.

Am Anfang des Buchs steht die Geschichte Ein guter Lapp in Unterjoch. Es existieren zwei reale Orte dieses Namens, einer in der Marktgemeinde Bad Goisern in Oberösterreich, der andere in Bayern. Adlers fiktives Dorf Unterjoch jedoch liegt am Fuß einer Gebirgsgruppe der Ostalpen. „Joch“ wiederum ist ein veraltetes Flächenmaß, das jener Fläche entsprach, die von einem Ochsen(gespann) an einem Tag gepflügt werden konnte, wobei das Maß des Jochs je nach Landschafts- und Bodengegebenheiten variierte. Unterjoch könnte demnach ein kleines Dorf sein, das auf weniger als einem Joch Fläche Platz findet, in dem die Unterjocher:innen einander gut kennen, oft miteinander verwandt sind und in dem ein rauer Umgangston herrscht, wie die Autorin plastisch vorführt.

Das Wort „unterjochen“ bedeutet „unter seine Herrschaft bringen“ und „unterdrücken“. Der, der ganz Unterjoch unterjocht, heißt hier noch dazu Joch. Er ist die Spitze der Hierarchie, denn er besitzt alles, „ist Bürgermeister und Großbauer, Schlachter und Trauzeuge in einer Person“ (S. 11). Die schwächste Position im Dorf haben Frauen inne, die arbeitsam, dennoch „weich und gefügig“ (S. 17) zu sein haben. So ist es „unausweichliches Schicksal eines hiesigen Mädchens“ (S. 9), dass es Übergriffen ausgesetzt ist, von den mit ihm verwandten Männern des Dorfes „gerudelt“ wird oder dass der Bürgermeister sie vorkostet. Später ist es in der Ehe ausweglos eingespannt wie ein Ochs, der täglich das Feld zu pflügen hat.

Adler erzählt hier eine heutige, sehr nüchterne Variante der biblischen Weihnachtslegende ohne Weihrauch, ohne Anflug der Engel oder Feierlichkeit. Ihr Protagonist ist Josef, kein Zimmermann, sondern ein Maurer, der zudem aus familiärer Tradition das Amt des sogenannten Progoders, eines Hochzeitsladers, bekleidet. Er ist einer, „der nicht widerspricht, sich nirgends dagegenstellt“ (S. 18). Josef hat einen Hirntumor, dessen Symptome ihn zunehmend beeinträchtigen, und er muss sich einer Strahlentherapie unterziehen. Pflichtbewusst geht er weiterhin seiner Arbeit nach, doch er fasst den „Entschluss, dass es an der Zeit ist, nicht mehr innezuhalten“ (S. 14). Maria wiederum soll Jochen heiraten, den Sohn des Bürgermeisters. Der alte Joch hat auch seine künftige Schwiegertochter verkostet und sie dabei geschwängert. Am Tag der Hochzeit wird Maria von Josef auf deren Bitte hin befreit und gemeinsam mit ihr verlässt er das Dorf, nicht ohne zuvor mehrere Ladungen Blitzbeton in den Gasthof zu gießen, in dem die Unterjocher:innen stecken bleiben.

Helena Adler stellt auch diese drei Geschichten wieder in die Tradition der Antiheimatliteratur, schreibt an gegen patriarchale Verhältnisse, katholische Sozialisation und Misogynie in der Provinz, literarische Motive, die wir schon aus ihren Romanen kennen. Was die drei Texte dieses Bands eint, ist Adlers virtuose, so bildgewaltige wie überbordende Bildsprache, die einen langsamen Lesefluss erzwingt, will man kein Detail überlesen. Gemeinsam ist ihnen außerdem, dass sie im Heute verortet sind, aber ohne moderne Verkehrs- und Kommunikationsmittel auskommen und dadurch an Genrebilder und -panoramen vergangener Jahrhunderte erinnern, etwa der Renaissance oder des Barock, ohne dabei aber aus unserem Zeitkontext zu fallen. Und sie eint eine gelegentlich ans Groteske rührende Komik, mit der Tragik und Endzeitstimmungen konterkariert oder Verhaltensweisen wie jene des Bürgermeisters in Unterjoch durch Überzeichnung der Lächerlichkeit preisgegeben werden, dabei aber nie ins Platte und allzu Vorhersehbare rutschen.

Auffallend ist auch die Musikalität von Adlers Sätzen, sind Rhythmuswechsel und der Einsatz lyrischer Stilmittel, vor allem ihr Spiel mit Alliterationen und gelegentlichen Reimen. So ist Miserere ein wunderbar schräges Buch voll Lebenslust, Abgründen und tiefem Ernst, das man staunend liest und dass einem beim wiederholten Lesen immer neue Zusammenhänge enthüllt. Ein grandioses Lesevergnügen!

Monika Vasik, geb. 1960, Studium der Medizin an der Universität Wien, Promotion 1986; Lyrikerin, Rezensentin, Ärztin; Literaturpreise u. a. Lise-Meitner-Preis 2003, Publikumspreis beim Feldkircher Lyrikpreis 2020; Mitbegründerin und bis 2022 Mitverantwortliche der Poesiegalerie; mehrere Lyrikbände, zuletzt: hochgestimmt (Elif Verlag, 2019) und Knochenblüten (Elif Verlag, 2022). www.monikavasik.com