People are strange

When you’re a stranger

Faces look ugly

When you’re alone

Women seem wicked

When you’re unwanted

Streets are uneven

When you’re down

Die eingängige Melodie dieses Klassikers von The Doors führt ein Eigenleben in meinem Kopf und holt mich wie ein Soundtrack immer dann ein, wenn ich irgendwo fremd bin, eine Ausländerin, suchend und stolpernd unterwegs. Das englische Wort strange, das im Deutschen mehrere Entsprechungen hat, von fremd über eigentümlich, merkwürdig, sonderbar, seltsam, unheimlich, unvertraut bis hin zu komisch, erstaunlich und bemerkenswert, klebt an mir, einem frischgebackenen alien in the USA, wie ein Kaugummi auf der Sohle, während ich auf den farbenprächtigen Straßen von Georgetown zunächst recht verloren umherirre und indeed aufpassen muss, auf dem Kopfsteinpflaster nicht zu stolpern. Zwar verfüge ich für die Zeit meines Auslandssemesters über eine Krankenversicherung, um die mich ein Großteil der US-Bevölkerung beneiden würde, dennoch möchte ich einen Knochenbruch in den USA nicht riskieren, ja nicht einmal einen Arztbesuch.

Es liegt nicht nur am Jetlag, dass ich nach meiner Ankunft am Washington-Dulles-International Flughafen mehrere Tage brauche, um mich zu normalisieren. Als müsste sich mein Hirn, oder meine ganze Persönlichkeit in der neuen Umgebung rekonfigurieren, verbringe ich meine ersten amerikanischen Tage im Wesentlich damit, unzusammenhängende Erinnerungsfetzen und Assoziationen abzufangen und einzuordnen, die mein Hirn wahllos durch die Gegend wirft, wie eine durchgeknallte Waschmaschine, die random Kleidungsstücke ausspuckt.

Diese kopflosen Ausländer-Zustände meines reiseerschöpften Geistes sind mir so vertraut wie verhasst, und in der unmittelbar ersten Phase nach meiner Ankunft Anfang Jänner muss ich mir selbst dabei zuschauen, wie Gedankenspiralen und Zitate durch meine Hirnwindungen rasen, irgendwelche Szenen und aufgeschnappte Sätze, von der Art „Ein weißer Spritzer ist das ideale Getränk im Sommer“, was mein Vater gerne sagte, und „Es ist sehr unangenehm, dankbar sein zu müssen“, was meine Deutschlehrerin gesagt hatte, und das Bild zweier Brüder an der Donau, einer befühlt den Stoff des kurzärmligen Hemdes des anderen mit Daumen und Zeigefinger, und fragt „Was ist das, Leinen?“, und der ältere Bruder nickt zustimmend, „Ja, Leinen hält kühl im Sommer“, und eine alte Tirolerin, die in der Reichenau beim Überqueren der Straße zu ihrer Freundin sagt „Im Leben muasch‘s grad so nehmen, wie’s kimmt, gell?“.

Durcheinandergeratene und überflüssige Erinnerungsstücke, die sich nicht verscheuchen lassen und an die mein gestresstes Hirn sich klammert, wohl um in einer fremden Umgebung die Illusion eines kohärenten Subjekts aufrechtzuerhalten, um sich zu vergewissern, dass alles Erlebte und Erinnerte noch da ist und nicht im großen Teich versenkt wurde. Wer bin ich? Sind meine Erinnerungen sicher abgespeichert? Werde ich hier, in dieser neuen Umgebung, wo ich keine Menschenseele kenne, wieder ich selbst sein können? – diese Fragen pochen in meinem Inneren, während ich im Außen fleißig Eindrücke sammle und lerne.

Ich lerne, mit dem altmodischen Lift im Hotel „The Bier Baron“, meiner ersten Absteige in Washington DC, in den vierten Stock hinaufzufahren, ohne beim Aussteigen von der Ziehharmonikatür erdrückt zu werden. Ich lerne, auf schnellstem Weg vom Hotel zu meinem neuen Arbeitsplatz am Germanistik-Institut an der Georgetown University zu gelangen, schnurstracks über die P-Street, zweiunddreißig Minuten im schnellen Tempo, bis zum Haupteingang an der Ecke 37th & O Street NW.

Auf der Suche nach einer Wohnung in DC lerne ich, dass I will let you know tomorrow nicht bedeutet, dass der potenzielle Vermieter sich tatsächlich melden wird. Jemals.

Ich lerne, alles ist big in America, groß, größer, am größten, die Chancen ebenso wie die Bürokratie und die Supermärkte. Nach meinem ersten Besuch im Safeway erleide ich zwischen den Regalreihen, die sich wie Warenhochhäuser auftürmen, fast einen Nervenzusammenbruch. Auf den Gewöhnungseffekt ist jedoch immer Verlass, und schon bald kann ich get my groceries, ohne der Reizüberflutung anheimzufallen. Und dennoch kann ich mir den Gedanken nicht verkneifen: Warum um alles in der Welt muss hier alles so verdammt groß sein?

Ich lerne außerdem, dass fast alle Museen in DC gratis, und, wenig überraschend, riesengroß sind – so groß, dass einem angesichts der schieren Fülle zwar die Luft weg-, aber umso weniger im Gedächtnis hängen bleibt. Ich lerne, dass die Studierenden an meiner Uni 80.000 Dollar pro Jahr Studiengebühren bezahlen – nur Studiengebühren; Wohnen und Essen und Leben kommen dann noch extra dazu – und lerne außerdem, diese Tatsache im täglichen Umgang mit meinen Studenten erfolgreich zu verdrängen.

Ich lerne, wenn zwei graue, längliche Hubschrauber über den Fluss Potomac fliegen, sitzt Joe Biden in einem davon, sodass ihm im Falle eines Attentats immerhin noch eine fünfzigprozentige Überlebenschance bleibt. Der Lärm der Hubschrauber und der Flugzeuge über DC stört mich im Übrigen gar nicht, ganz im Gegenteil, die himmlische Geräuschkulisse erinnert mich an meine Zweitheimatstadt Innsbruck, wo die Flugzeuge auch tief und laut fliegen.

Ich lerne, in den USA ist die Sauna etwas ganz anderes als in Europa. Entweder plappern die Studentinnen in der Campus-Sauna ungeniert, während sie in Leggins, T-Shirt, Socken, manche sogar mit Turnschuhen dasitzen und schwitzen, oder aber sie sind in ihre Handys vertieft. Ich staune, dass die Mobiltelefone den hohen Temperaturen standhalten können. Und dass Nacktheit in der Sauna ein No-Go ist, ausgerechnet in dem Land, das sich wie kein anderes die individuelle Freiheit an die Fahnen geheftet hat.

Nach drei Wochen Wohnungssuche habe ich schließlich eine leistbare Wohnung gefunden, für die ich mehr als doppelt so viel Monatsmiete hinblättern muss wie in Wien, aber, fair enough, auch mein Gehalt an der Georgetown University beträgt ein Vielfaches von meinem Gehalt an der Uni Wien. Ich wohne im River Place Building, einem Komplex mit 1.700 Wohneinheiten, der von den Bewohnern als old building abgetan wird, dabei kann mein europäischer Blick an dieser Backsteinanlage aus dem Jahr 1954 nichts Altes erkennen. Alt, das wäre in meinen Augen 18. Jahrhundert, aber in den USA ticken die Uhren anders.

Zur Arbeit brauche ich wieder exakt eine halbe Stunde zu Fuß, allerdings führt mich mein Weg nun über den Potomac, über die Key Bridge, die Virginia mit DC verbindet, und so gehe ich jeden Tag an einer Tafel vorbei, die mich mit Welcome in DC! begrüßt, meiner Universität entgegen, die sich aus der Entfernung (aber durchaus auch aus der Nähe) wie Hogwarts ausnimmt, und gehe abends den Lichtern der Großstadt entgegen, nach Rosslyn, Virginia, in meine Wohngegend, die im Wesentlichen aus Bürohochtürmen besteht.

Mein Traum von einem begehbaren Kleiderschrank erfüllt sich ausgerechnet in Amerika, meine kleinen illegalen Mitbewohner, die Kakerlaken, bugs, bescheren mir jedoch auch unruhige Nächte.

Dass eine der Rezeptionistinnen russischsprachig ist, erkenne ich schon beim ersten Gespräch, als ihr, während sie den Kopf schüttelt, unwillkürlich ein „oj oj oj“ ausrutscht, und schon bei meiner nächsten Begegnung mit ihr stößt eine andere Bewohnerin dazu, die unsere Rezeptionistin prompt auf Russisch anredet, also oute auch ich mich als russischsprachig, und schon schnattern wir zu dritt, wer warum ausgerechnet hier im River Place Complex gelandet ist.

Ich lerne, it’s the people who make the place. Unsere Rezeptionistin Zarema kommt ursprünglich aus Dagestan, sie ist Ärztin und dreifache Mutter, verheiratet mit einem Journalisten und passionierten Rumi-Übersetzer, der zunächst eine Arbeit in Prag erhielt, und dann in DC, wohin Zarema im stolzen Alter von 62 kam, um zu bleiben. Jetzt ist sie 69, hat sieben Jahre Amerika-Erfahrung auf dem Buckel und kann über Sowjetunion, Europa und Amerika so viel und so interessant erzählen, dass ich mein Glück nicht fassen kann, eine solche Rezeptionistin und Nachbarin erwischt zu haben.

Unser Wohnkomplex verfügt außerdem über ein Schwimmbad, über einen eigenen kleinen Supermarkt (der nur nach amerikanischen Maßstäben als klein gilt), und einen eigenen Friseursalon, wo man sich um läppische 25 Dollar die Haare schneiden lassen könnte. Ich liebäugle mit der Idee, mich, wenn ich schon mal da bin, ganz neu zu erfinden und eine radikale Frisur oder Haarfarbe auszuprobieren, kneife aber im letzten Moment. Die eigene Feigheit holt einen sogar in Amerika ein.

Die Universität, der eigentliche Grund meines US-Aufenthalts, bietet derart günstige Campus-Bedingungen, dass ich mich geradezu losreißen muss, um die Stadt zu erkunden. Die Bibliothek ist rund um die Uhr geöffnet (ja genau, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche!), alles da, was das akademische Herz begehrt, zudem ein riesiges Sportzentrum mit Schwimmbad. Die 1789 gegründete Jesuitenuniversität zählt zu ihren Alumni unter anderem Bradley Cooper, Bill Clinton, Hunter Biden, Maria Shriver, Jacqueline Kennedy Onassis, um nur einige Prominente zu nennen, und nun kann ich aus unmittelbarer Nähe beobachten und begreifen, wie Elite sich formiert: Mit viel Geld, versteht sich, aber nicht nur; entscheidend ist der Glaube an sich selbst, an die eigenen Fähigkeiten, an die eigene Zukunft, an die eigene Wirksamkeit.

Ich frage mich, wie man einen solchen spirit auch mit weniger Geld, oder ganz abseits des Geldprinzips erschaffen könnte, und finde keine befriedigenden Antworten, die der Realität standhalten könnten. Ich weiß nur, in dieser bubble fühle ich mich pudelwohl und könnte es gut und gerne lang aushalten. Aber nur so lange, wie ich das Außen ignorieren kann (siehe oben, die magische Zahl 80.000, die so einiges erklärt), ein Außen, in dem ausschließlich lateinamerikanische Arbeiter die perfekten Fassaden und Gärten von Georgetown pflegen und wo Zelte von Obdachlosen zum Stadtbild selbstverständlich dazugehören. Die Gemeinschaften, die Menschen bilden, sind immer und überall ungerecht. Aber wie alles andere ist auch die Ungerechtigkeit hier bigger than elsewhere oder zumindest sichtbarer. In your face.

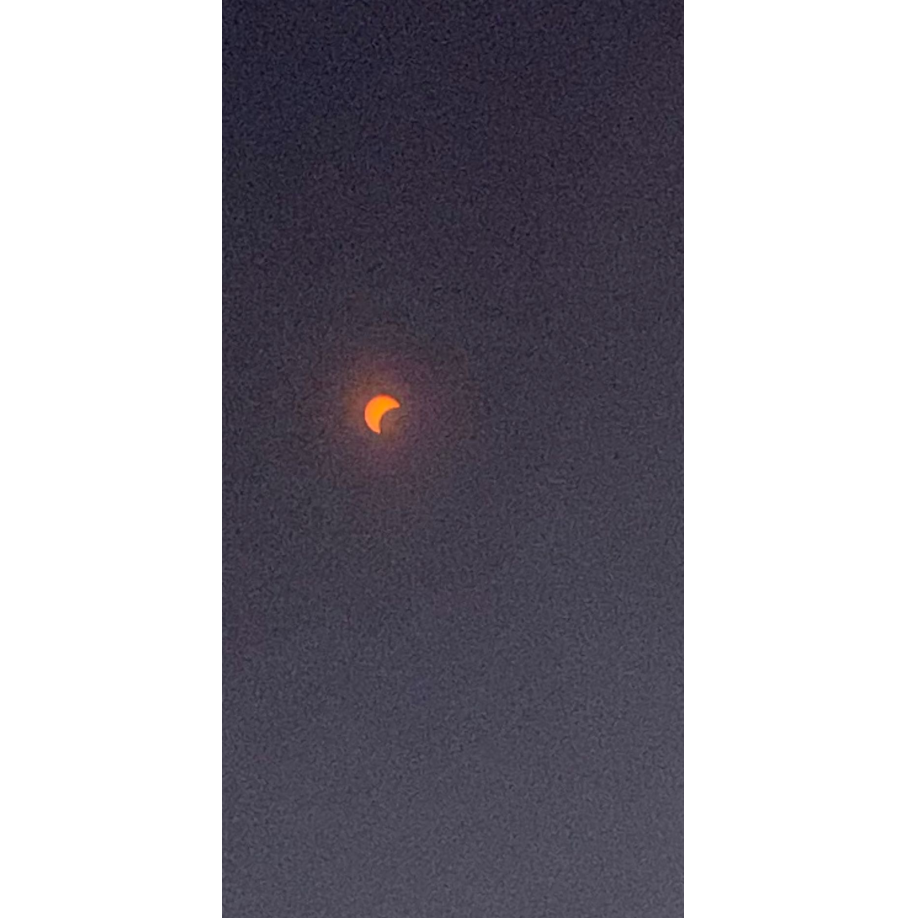

Der Frühling bringt die Kirschblüte nach DC (breathtaking!) und außerdem eine totale Sonnenfinsternis. Auch an der Uni gilt, it’s the people who make the place, und so rotten wir uns am Lehrstuhl alle zusammen und gehen hinaus in den Hof, um das Naturschauspiel zu beobachten. Die Institutsadministratorin Courtney, die außerdem eine passionierte Cineastin ist, ziert sich zunächst, Oh, i’ve seen it before!, lässt sich dann aber doch überreden und kommt mit. Einige haben die entsprechende Schutzbrille dabei (um 10 Dollar pro Stück wurden die Dinger zuvor am Campus verkauft), eine Kollegin hat ein Nudelsieb dabei, dieses soll ebenfalls über den Schatten die Sonnenfinsternis indirekt abbilden. Studenten, Lehrpersonal und Angestellte sitzen Seite an Seite auf den Stufen, starren nach oben. Allmählich wird es leiser und kühler, die Farben verlieren an Kraft, ein merkwürdiger grauer Nebel legt sich über Menschen, Natur und Architektur. Ich sitze mittendrin, als wäre ich schon immer hier gewesen, als würde ich für immer hier bleiben. Als die Sonnenfinsternis ihren Höhepunkt erreicht, geht ein Jubel durch die Menge.