Bertha Pappenheims (1859–1936) vielfältiges und beeindruckendes soziales und frauenbewegtes Engagement umfasste allerdings weit mehr als die Mitbegründung des Jüdischen Frauenbundes wie der von Gudrun Wolfgruber herausgegebene Band dokumentiert, der eine biografische Skizze und eine Auswahl aus ihren zahlreichen sozialpolitischen Schriften enthält. Wie schon der Untertitel Soziale Arbeit, Frauenbewegung, Religion signalisiert, liegt der Fokus des Bandes auf ihren publizistischen Texten, die chronologisch Einblick in Kontinuitäten und Veränderungen ihres sozialen, feministischen und religiösen Denkens und Handelns vermitteln.

Leben und Werk der in Wien geborenen Bertha Pappenheim blieben lange weitgehend unbeachtet, während sie als Patientin Anna O. Berühmtheit erlangte, als Fallgeschichte aus Sigmund Freuds und Josef Breuers „Studien über Hysterie“ (1895). Die junge Frau, die in einer bürgerlichen, jüdisch-orthodoxen Familie in Wien aufwuchs, sah sich nach Abschluss der Schule mit 16 Jahren „in eine minoritäre Position verwiesen, die sie auch im späteren Leben immer wieder einnehmen sollte“, schreibt Gudrun Wolfgruber in ihrer kenntnisreichen und knappen biografischen Skizze. Pappenheim selbst führt ihren Lebensweg im Rückblick ebenfalls auf die „geistige Unterernährung“ zurück. Weiterführende Schulen und Studium standen damals den bürgerlichen Frauen ebenso wenig offen wie eine Berufstätigkeit. Eine Behandlung bei Josef Breuer 1880 bis 1882 brachte keine Heilung, 1881 starb ihr Vater, mehrere Sanatoriumsaufenthalte folgten bis 1887. Als entscheidende Zäsur kann die Übersiedlung mit ihrer Mutter nach Frankfurt angesehen werden, wo sie auch erstmals Kontakt mit der bürgerlichen Frauenbewegung und jüdischen Wohltätigkeitsvereinen knüpfte. Man könnte das Engagement Bertha Pappenheims durchaus als Selbsthilfe verstehen, die ihre Heilung in der Sozial- und Fürsorgearbeit mit jungen Mädchen und Frauen fand, und damit auch ihre „geistige Mutterschaft“ ausleben konnte.

Schon die ersten drei Texte, mit denen sich Bertha Pappenheim öffentlich zu Wort meldete, verweisen auf das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, das ihr Gesellschaftsverständnis und ihr Frauenbild prägt, und auf ihre tief verankerte jüdische Religiosität. Sie veröffentlicht zunächst unter dem männlichen Pseudonym Paul Berthold und erhebt ihre Stimme beispielsweise gegen eine vorschnelle Einführung des Frauenstimmrechts, da sie die Frauen dafür noch nicht für genug gebildet und eigenständig hält. Auch in ihrer Einschätzung der Frauenfrage als Teil der sozialen Frage plädiert sie zwar für eine Gleichstellung der Geschlechter im Judentum, allerdings stellt sie die Rolle der Frau nicht in Frage. Im Spannungsfeld zwischen Religion und Bürgerlichkeit changiert ihr Frauenbild zwischen konservativ und fortschrittlich.

Sehr konkret und deutlich gegen die bürgerliche Doppelmoral gerichtet ist ihr Kampf gegen die Duldung von Prostitution und Mädchenhandel. Immer wieder sucht Pappenheim auf Tagungen Vorträge zu diesem Thema zu halten und in diversen Zeitschriften ihre Meinung zu veröffentlichen, ohne auf große Zustimmung zu stoßen. Sie selbst hat ihre diesbezüglichen Aktivitäten als ihre „Sisyphus-Arbeit“ bezeichnet. Sie sieht die Prostitution als Teil der sozialen Frage und entwirft 1913 sogar ein Flugblatt, das beim Internationalen Kongress gegen Mädchenhandel in London präsentiert werden sollte, aber vom Programm gestrichen wurde, und in dem sie „Männer und Frauen aller Nationen“ aufruft, gegen den Mädchenhandel aufzutreten. Bertha Pappenheims Argumente sind bis heute aktuell geblieben, denn die gegenwärtigen Debatten um Prostitution und Mädchenhandel unterscheiden sich kaum von denen vor 100 Jahren. Auf dem Weltkongress jüdischer Frauen 1923 in Wien hielt sie eine Rede, in der sie betont, dass das Sittlichkeitsproblem auch ein jüdisches Problem sei, zumal sowohl Händler, Konsumenten und die „Waren“ nicht selten jüdisch seien. Bertha Pappenheim war sich bewusst, dass die Zurückhaltung dem Problem gegenüber auch im Antisemitismus begründet war, weil die christliche Gesellschaft den Mädchenhandel häufig als jüdische Erscheinung betrachtete.

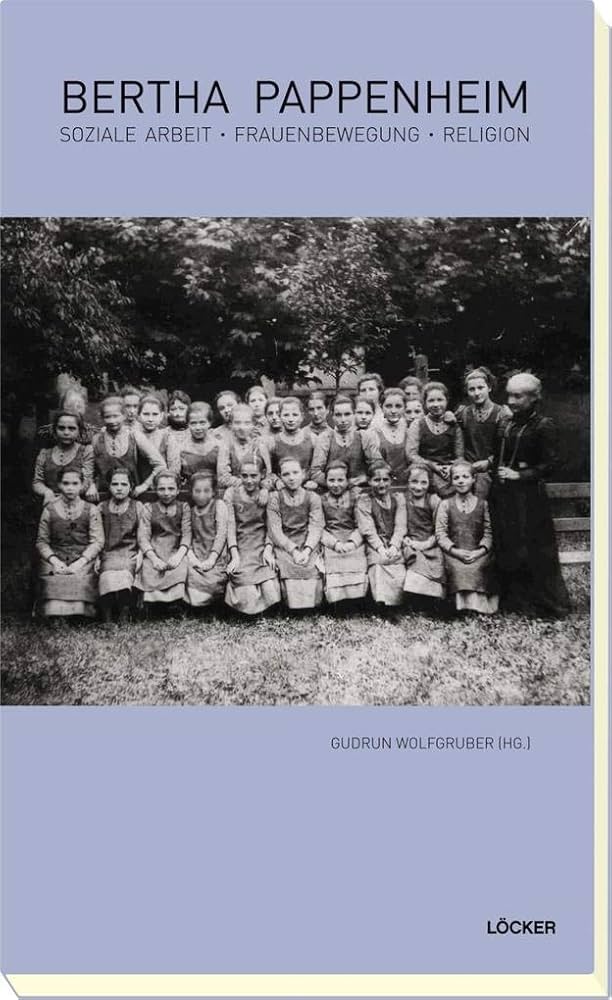

Leidenschaftlich setzte sich Bertha Pappenheim für internationale Lösungen ein, plädierte für die Vernetzung von Aktivitäten, reiste auf Kongresse und Tagungen, besuchte soziale Einrichtungen in anderen Ländern und publizierte in verschiedenen Medien. Ganz konkret verfolgt sie auch ihr zentrales Lebensprojekt, ein Heim des Jüdischen Frauenbunds für junge Mädchen in Neu-Isenburg, das sie 1907 mit finanzieller Unterstützung ihrer Cousine Louise Goldschmidt gründete. Später fungierte es auch als Ausbildungsstätte für Sozialarbeit und auf Grund der politischen Verhältnisse zunehmend als Schutzeinrichtung für jüdische Kinder- und Jugendliche. 1934 konnte Bertha Pappenheim noch viele Heimkinder über Adoption ins Ausland vermitteln. 1935 verkaufte sie unter Wert noch ihre wertvolle Spitzensammlung an das Museum für Angewandte Kunst in Wien, 1936 starb sie in Neu-Isenburg. Das Haupthaus wurde in der Pogromnacht 1938 niedergebrannt, 1942 wurde das Heim aufgelassen und die Bewohnerinnen in Konzentrationslagern ermordet.

In einem ihrer letzten Texte formuliert sie 1936 „Leitgedanken“ ihres Versuchs einer jüdischen Weiblichkeitskonzeption, nämlich „über das Zusammenspiel religiöser, praktischer, theoretischer und sozialer Bildung wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen“ – so Gudrun Wolfgruber. Es ist das Verdienst dieses Bandes, wichtige Schriften Bertha Pappenheims zugänglich zu machen, die sie als eine Pionierin der Sozialarbeit und jüdische Feministin zeigen.