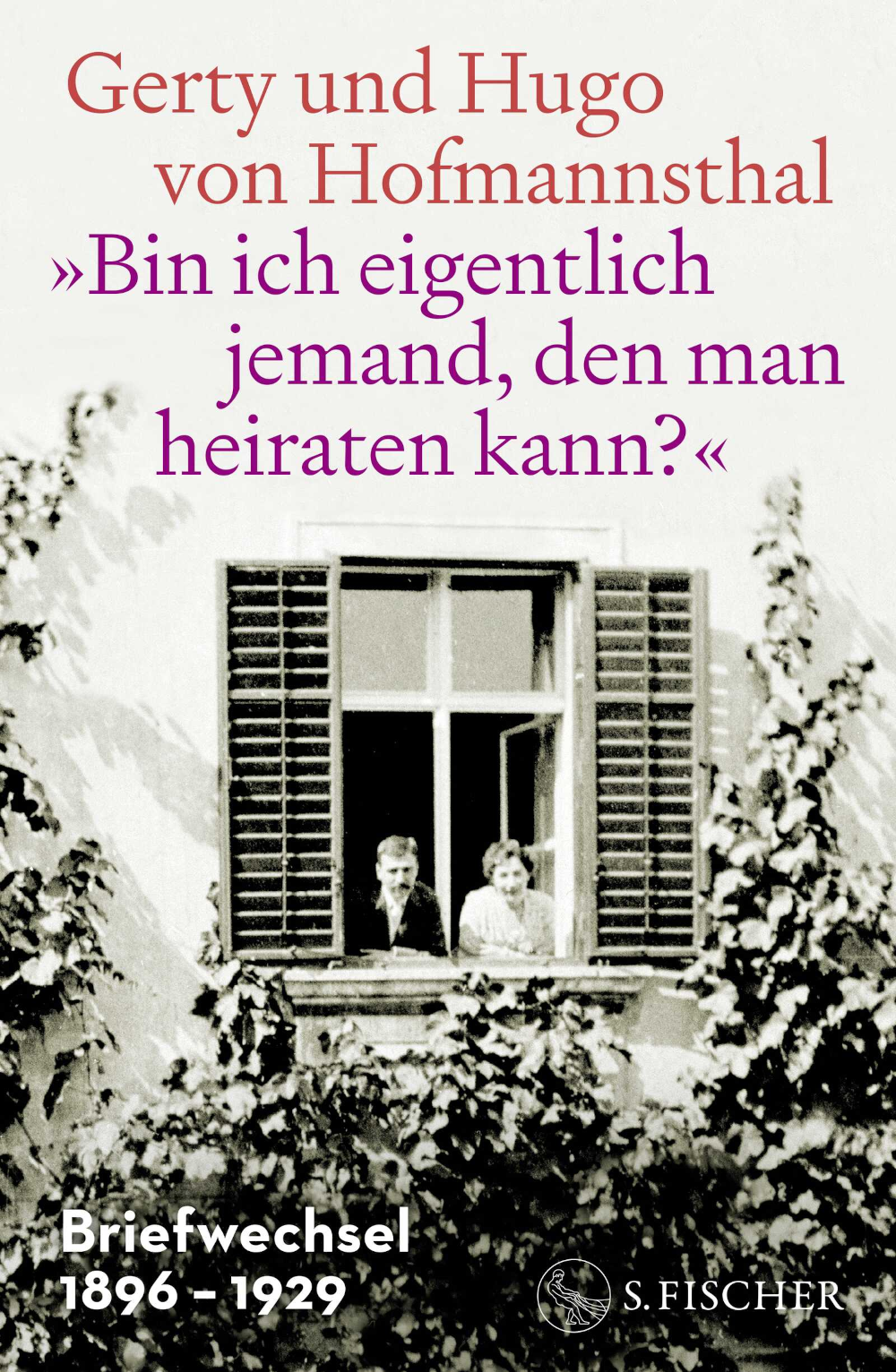

Im Februar 2022 wurde – nach 55 Jahren – die „Kritische Ausgabe“ seiner Werke abgeschlossen. 40 Bände in 42 Teilbänden summierten sich auf 28.500 (!) Druckseiten. Die im Jänner 2024 erschienene, überhaupt erste Hofmannsthal-Biografie der Basler Germanisten Elsbeth Dangel-Pelloquin und Alexander Honold zählte 896 (!!!) Seiten. Nun gesellt sich dazu der erstmals edierte Briefwechsel von Gerty und Hugo von Hofmannsthal mit superlativischen 1.840 (!!!!) Seiten.

Der 8. Juni 1901 war ein Samstag. An diesem Tag schlossen in der Basilika Unserer Lieben Frau zu den Schotten, umgangssprachlich Schottenkirche, an der Freyung in Wien Hugo von Hofmannsthal und Gertrud Schlesinger den Bund der Ehe. Er war 27 Jahre jung, sie war um sechs Jahre jünger; er starb 1929. Sie sollte ihn um 30 Jahre überleben und noch erleben, dass ihr Sohn Raimund im Jahr 1933 Ava Astor ehelichen sollte, die Tochter von John Jacob Astor IV, Multimillionär und reichstes Opfer beim Untergang der Titanic 1912, und dann 1939 später Lady Elizabeth Paget, Tochter des 6th Marquess of Anglesey und mütterlicherseits mit noch höherem britischen Adel verwandt, noch im selben Jahr 1939 emigrierte Gerty von Hofmannsthal nach England.

1901 war Hugo von Hofmannsthal seit mehr als zehn Jahren ein Wunderkind der Literatur. Gerty Schlesinger war vermögende Bankierstochter, die 1899 ihren Vater verloren hatte. Dieser war Direktor der Anglo-Österreichischen Bank gewesen, die im Palais Montenuovo, Wien I., Strauchgasse 1-3 Ecke Herrengasse ihren Sitz hatte; im selben Haus residierte in der dritten Etage die Familie Schlesinger.

Gerty hatte nie eine öffentliche Schule besucht, war stattdessen von Hauslehrern unterrichtet worden, was teils eklatante Lücken hinterließ, über die sich der kosmopolitische, polyglotte, hochgebildete Dichter ironisch amüsierte, und später auch noch die gemeinsame Tochter Christiane. Kennengelernt hatte Hofmannsthal sie über ihren Bruder Hans, mit dem er befreundet war. In einem Brief vom September 1897, Hofmannsthal befand sich mit der gesamten Familie Schlesinger auf einer Italien-Reise, schrieb er seinen Eltern beispielsweise: „Die Gerty ist reich an schönen Ansprüchen, z. B. dass der jetzige König von Italien Humboldt heißt; ob der Napoleon außen aufs Campanil hinaufgeritten ist; dass die Medicäer ein altes Volk sind, oder nein: ‚eine Art Menschen zur Zeit vom Perikles‘.“ (S. 877)

Ursula Renner prägt in ihrem instruktiven analytischen Epilog die Trias „Personenporträt, Psychogramm, Liebesblick“. Der briefliche Austausch, vor Generationen eine kommunikative Ur-Notwendigkeit – man denke an die immensen wie reichen Korrespondenzen deutscher Autoren von Wieland, Goethe und Bettine von Arnim bis Joachim Ringelnatz und Thomas Mann –, erst recht für unablässig Vielschreibende wie Hofmannsthal, oszilliert, was das Erkenntnisniveau angeht und das Erhellen beider Leben. Nicht selten geht es als „Hinter den Kulissen-Familienroman“ um Prosaisches, da ist etwa das Hotelzimmer des viel und oft reisenden Hofmannsthals nicht wie erwartet, da geht es einem der drei Kinder wieder besser, da bestätigt er Ende Juli 1923, dass er sich den Arbeits-Tag in Rodaun gut einteile, „mit einem grössern Spaziergang gegen Abend“. (S. 766)

Seine Depeschen überwiegen bei weitem. Von Gertys Schreiben sind etliche nicht erhalten. Man verfolgt einen Alltag ab dem 6. September 1897, an dem Hofmannsthal aus Varese in Italien seiner Frau holprige Verse sandte („o Gerty greifen Sie zur Feder / und schreiben oder mir, entweder / Sie lassen durch den Maler schreiben: / für erste: was Sie alle treiben“). Man verfolgt eine Familie über mehr als drei Jahrzehnte und nicht zuletzt eine Paarbeziehung mit viel mehr Aufs denn Abs und mit nicht wenigen Liebesworten und ebensolchen -versicherungen und mit Liebessicherheit von beiden Seiten.

Es geht um Kleines, um sehr Kleines, manchmal auch um Ephemeres, für das die Nachwelt, selbst jene, die Hofmannsthal interessiert liest, eher geringes Interesse aufbringen dürfte, da die Schreiben für die Werk-Leistung häufig nur den „Unterbau“ zu liefern vermögen. Immer wieder klagt der Autor über bürokratische Lasten, was einerseits immergrün klingt, anderseits sehr momentgebunden ist. 29. Januar 1916, Hofmannsthal war nach Berlin abgeordnet: „Kann denn niemand in der Bank für mich die Steuerfassion machen? Ich kann die Ziffern meines litterarischen Einkommens und der Einkünfte vom Münchener Conto dir genau angeben. Kannst nicht du es für mich unterschreiben? oder Onkel Periz, der eine Vollmacht hat. Vielleicht fragst du ihn!“ (S. 565)

Interessanter sind da schon seine Stimmungsschilderungen während des Arbeitens an so vielen seiner Projekte und während des Vorantreibens von noch mehr Ideenkonzepten respektive invers, während Schreibstau und immer wiederkehrender Kreativitätskrisen. So etwa als er sich im August 1907 auf den Semmering zurückgezogen hatte: „Es ist aber doch ganz gut wenn ich in solcher unsicheren und ein bissl quälenden Zeit allein bin, da komm ich wirklich gar nicht so tief in Verstimmung hinein, wie zuhaus, suche mir auch nicht durch Klagen und Herumstieren immer neue Nahrung für Verstimmung, sondern leb so für mich hin“. (S. 286)

Als Edition ist der Briefwechsel eine monumentale Leistung; und, wie im Dank nachzulesen, wohl eine allerletzte initiierte Großtat der 2019 verstorbenen langjährigen Verlegerin des Hauses S. Fischer, Monika Schoeller. Die Korrespondenz reicht bis Seite 865, das Nachwort Ursula Renners, Ordinaria emerita der Universität Duisburg-Essen, die ihre Habilitation einst über Hofmannsthal verfasste, bis Seite 911.

Nicoletta Giacons staunenswert detailreicher Kommentar, der immer wieder zu anderem weiterführt und immer größere Lesekreise auslösen kann, umfasst 800 (!) Seiten, was Ältere an die germanistischen Editionspraktiken des verblichenen Deutschen Klassiker Verlags erinnern dürfte. Das ungemein praktische, weil übernotwendig zu benutzende Personen- und Werkregister füllt, angesichts der Überfülle von Menschen, denen Hofmannsthal in seinem nicht überlangen Leben begegnete, kaum verwunderlich, fast 60 Seiten. Nobel, und in heutigen Zeiten verbissen harter Verlagskalkulation geradezu aristokratisch, klingt dieser Band mit fünf leeren, nicht bedruckten Seiten aus.

Alexander Kluy ist Autor, Kritiker, Herausgeber, Literaturvermittler. Zahlreiche Veröffentlichungen in österreichischen, deutschen und Schweizer Zeitungen und Zeitschriften. Editionen, zuletzt Konrad Engelbert Oelsner Luzifer oder Gereinigte Beiträge zur Französischen Revolution (Limbus, 2024) und Felix Dörmann Jazz (Edition Atelier, 2023). Zahlreiche Buchveröffentlichungen, zuletzt in der Edition Atelier die Bände Das Kreuzworträtsel und seine Geschichte (2024), Der Regenschirm. Eine Kulturgeschichte (2023) und Giraffen. Eine Kulturgeschichte (2022) sowie im Corso Verlag Vom Klang der Donau (2022).