Man könnte meinen, die Rezeption und die Person des Autors seien grundsätzlich redundant, das jeweilige Werk allein solle im Mittelpunkt stehen. Dass aber im Falle von Raoul Schrott beides hineinspielt in die Beschäftigung mit seinen Texten, zeigt die Neuauflage der 1992 bei Haymon erschienenen Sammlung Dada 15/25. Schrott firmiert hier offensichtlich bewusst nicht als Herausgeber und installiert sich damit als Mitautor; in den Übersetzungen wird er das explizit; durch seine gestalterische Mitarbeit an diesem bibliophilen Gesamtkunstwerk von Benno Peter und Gerald Nitsche wird er zum Buch-Künstler, der sich auf Augenhöhe mit den Dadaisten begeben will; und im Vorwort zur Neuauflage macht er klar, dass er mit dieser „Dokumentation“ mehr als ein „skizzenhaftes Bild“, wie es die „bislang greifbaren Anthologien und Standardwerke“ vermittelten, liefern möchte.

Schrott stellt sich also selbst in die erste Reihe der Experten des Mouvement Dada – Attitüde ist ihm nicht unbekannt (besonders seine Weltläufigkeit setzte er bewusst ein). Aber es wäre falsch, ihm das bloß als oberflächliche Eitelkeit auszulegen, gerade Dada 15/25 zeigt, wie sehr er sich in der Nähe einer poetischen Grundhaltung eines Tristan Tzaras sieht, die das ganze Leben, eben die ganze Welt umfasst. Tzara, nach Richard Huelsenbeck der „fondateur du Dadaisme“, bildet das Epizentrum dieses „Materialienbands“ (Schrott) – und dem 1896 in Rumänien als Samuel Rosenstock Geborenen war Selbststilisierung integrative Bestandteile seiner Poetik und keinesfalls negativ konnotiert.

Die Entstehungsgeschichte von Dada 15/25 ist ein Teil der Lebensgeschichte von Raoul Schrott: Als 22-Jähriger war er in Paris Privatsekretär des vormaligen Surrealisten Philippe Soupault, dessen Empfehlungsschreiben ihm den Zugang zum Nachlass der Dadaisten ermöglichte. Er entdeckte die „Tiroler Ära“ des Dadaismus und brachte die künstlerischen Ergebnisse zweier Sommerfrischen in Tirol an die Oberfläche, woraus 1988 sein erster Dada-Band bei Haymon entstand („Dada 21/22“). Vier Jahre später folgten dann die unveröffentlichten Korrespondenzen und andere Dokumente zu Dada-Zürich in „Dada 15/25“, die Schrott geschickt in einen Zusammenhang zu Tzaras Gesamtwerk stellte. So bringt er als Erstes einen Ausschnitt aus Tzaras „Faites vos Jeux“, einem Erinnerungstext von 1923, in dem dieser „Erinnerung“ relativiert und seine Poetik darlegt. Tzara entäußert sein Ich, ihn interessiert nicht die bloße Rekonstruktion, wann wohl der erste Abend im Cabaret Voltaire stattgefunden habe oder wer nun der wahre Erfinder von Dada sei. Ihn interessiert einzig die reine Poesie, dieses „instrument offenen lebens“, die letztlich undefinierbar bleiben muss. Es ist daher, wie Schrott im Vorwort darlegt, falsch, Dadaismus auf Einzelintentionen zu reduzieren, etwa auf die Gesellschaftskritik, die Nonsensproduktion oder auf bloße Provokation. Die Künstler verstanden sich vielmehr universell, als Erneuerer der „Fundamente der westlichen Zivilisation“, als dem „Universalmenschen der Renaissance verpflichtet“ (Schrott).

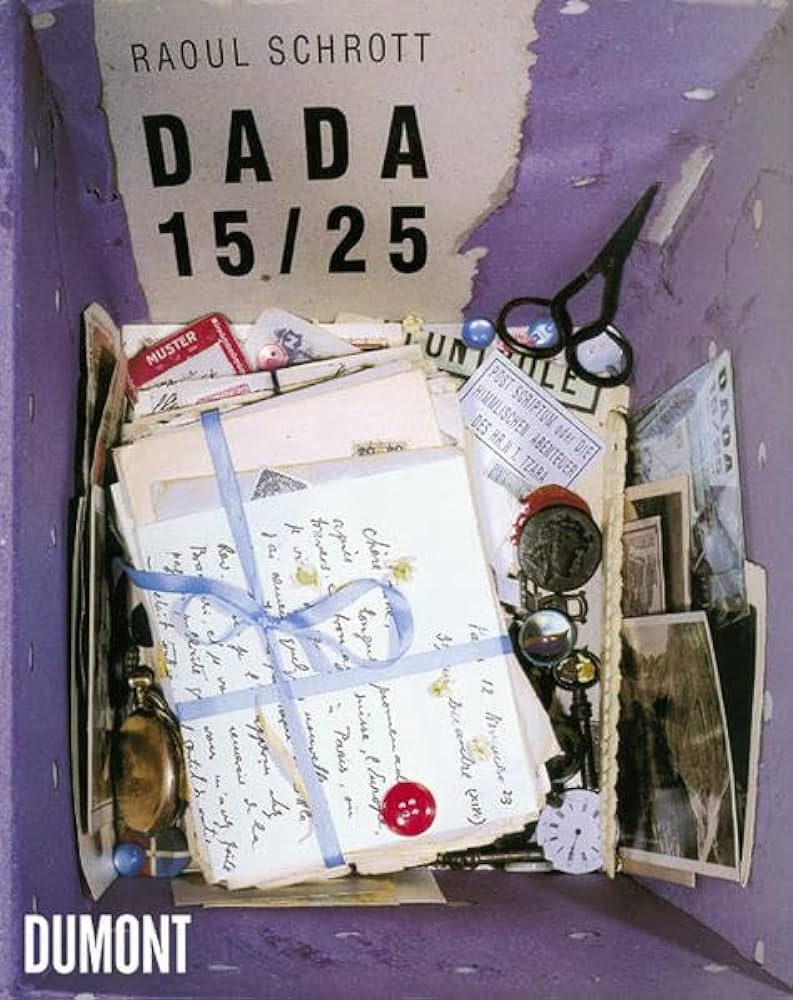

Dada 15/25 ist auch in der Neuauflage ein beeindruckendes Buchkunstwerk – der Kern wurde belassen -, in dem sich der Leser nach Belieben verlieren und seine eigenen Pfade schlagen kann. Den Gestaltern gelang bereits 1992 etwas, was derzeit ein Trend in der Buchproduktion zu werden scheint: das Buch als Ausstellung – im Gegensatz zum herkömmlichen Ausstellungskatalog keine trockenen Aneinanderreihung mehr, sondern (Text-)Exponate mit klarem grafischen Konzept verbunden, die im Kopf zur Ausstellung werden. Wie schon 1992 bedingt der künstlerische, editorische und technische Aufwand einen hohen Ladenpreis, der völlig gerechtfertigt, aber einer größeren Verbreitung vielleicht abträglich ist – was sehr schade wäre, hat man es sich doch zum Ziel gemacht, ein „nicht mehr bloß Spezialisten zugängliches“ Buch zu produzieren. In den 13 Jahren ist ein nützliches Namensregister dazugekommen, den damaligen Anhang ersetzt nun ein Auszug aus Schrotts „Dada 21/22“, das Literaturverzeichnis wurde erweitert (wobei unter „Weiterführender Literatur“ nur Titel Raoul Schrotts zu finden sind).

Die chronologisch angeordnete Sammlung vermittelt auch einen Einblick in das fein gesponnene Soziogramm der beteiligten Künstler, sie macht klar, dass „Dadaismus“ niemals Kohärenz aufwies, das Zu- und Abwenden konnte im Monatsrhythmus vor sich gehen, einzig die Schaltzentrale Tzara scheint sich einige Jahre gehalten zu haben. Die Kollegen sprachen und schrieben ihn mitunter als „Meister“ oder „Maître“ an. Richard Huelsenbeck schrieb im März 1916 eine bezeichnende Nachricht an Tzara, den Chef, in der er um Erlaubnis für das Fernbleiben von der abendlichen Vorstellung bittet: „Lieber Herr, ich bitte sie, mich heute entschuldigen zu wollen. Ich bin so angeekelt von allem, was mich umgibt, dass ich im Bett bleiben will.“

Huelsenbeck wird bald in Berlin eine Art Antipode Tzaras werden. Dada 15/25 konzentriert sich aber auf Zürich und muss die bundesdeutschen „Dada-Zentren“ platzmäßig außer Acht lassen. Auch so gewinnt man einen Einblick, welch weite Kreise das Mouvement Dada zog – bis hin zu Adolf Loos: Dada 15/25 erinnert in seinen geschickt ausgewählten letzten Abbildungen daran, dass Loos 1925 in Paris für Tristan Tzara ein Haus baute und damit in der Weltmetropole Fuß fassen wollte.