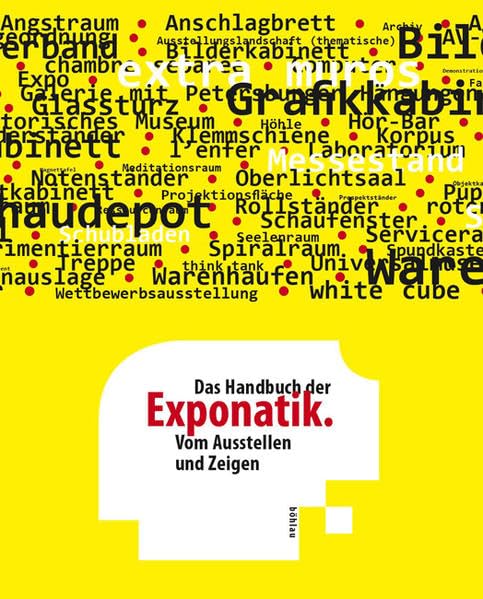

Die pleonastische Formulierung vom „offenen Desiderat“ könnte man als Bild für das gesamte Projekt nehmen, das zu einer leichten Überinstrumentierung neigt, weshalb das Ergebnis auch vieles ist, nur kein Handbuch, wenn man darunter eine Handreichung aus fundiert ausgearbeiteten und übersichtlich angeordneten Einträgen zur Orientierung und zum Nachschlagen versteht. Doch es ist mit seiner Material-, und vor allem eben „konkreten“ Bilderfülle, ein anregendes Kompendium und tatsächlich ein „Ideenspeicher“. Den Charakter eines wildwuchernden Kompendiums verrät schon das Cover in Signalgelb mit aufgedruckten Stichworten zum Thema „Zeigen“ in seinem weitesten Verständnis: Medien, Hilfsmittel, Kontexte sind hier zusammengetragen, von Anschlagbrett bis Warenzeigetisch, von Bilderband bis think tank, von Filofax bis white cube. Die Ordnung stiftet das Alphabet.

Eingeklebt sind in den A4-formatigen Pappband mit Umschlaglasche links ein schmales Heft mit den theoretischen Überlegungen des Autors, und rechter Hand der gewichtige Band mit den „konkreten“, flächig und lückenlos angeordneten „Bilderbändern“, mit begleitenden Texten und dazwischen eingebundenen schwarzen Zitattafeln. Dieser Teil ist in 8 Abschnitte mit insgesamt 50 Kapiteln gegliedert, was die Navigation erleichtert. Auch wenn sich die Logik der Zusammenstellung nicht immer erschließen mag, es ergibt ein buntes und anregendes Gemisch, das „Ruhmeshalle, Waffensaal, Sakralraum, Altar, Retabel, Aufbahrung, Apsis“ (11a) ebenso umfasst wie „Tranparent, Demonstrationstuch, Werbebanner“ (41) oder „Ruine, Tatort, Findling, Grotte“ (34d). Die erzählendeAufbereitung dieser einzelnen Themenkluster nach Art, Herkunft, Mobilitätsverhalten, Funktion und Wirkung enthält Material und Denkanstöße in untrschiedlicher Dichte.

Eigentlich demonstriert das Buch, was AusstellungsmacherInnen nicht tun dürfen: Hier regiert der Horror vacui – oder wie der Autor selbst formuliert: „das inflationäre Bildmaterial“ (S. 11) – wie einst nicht selten in den selbstgefertigten Vitrinenausstellungen kleiner Archive. Das Format Buch freilich kann das besser vertragen, Lesen, Blättern, Schmökern, also portionsweises Konsumieren ist hier leichter möglich.

Auch das Informationsheft enthält schillernde Zusammenstellungen und Listen, die mehr zum Weiterdenken anregen als Ergebnisse präsentieren. Es ist „wichtig, sich mit diesen unterschiedlich gefärbten Zeigegesten, der Politik des Zeigens, auseinanderzusetzen und sie zu decodieren“ (S, 9), heißt es hier im „Entrée“. Die Decodierung darf man sich freilich nicht wirklich erwarten, dafür manche Denkschleifen wie: „Die Fokussierung auf das, was ist, erzeugt einen Aufmerksamkeitsgestus“ (S. 9). „Die Ausstellungskunde, die Exponatik, um ein gar nicht schlechtes Wort zu erfinden und zu statuieren, alludiert sich [!] an der Nomenklatur vergleichbarer, auf griechische oder latinisierende Gattungsbegriffe zurückgehende Felderkunde (z.B: Poetik, Heraldik, Akustik, Erotik, Kosmetik, Technik, Germanistik, Statistik etc., und in unserem Zusammenhang interessant, weil der Begriff die entgegengesetzte Strategie bezeichnet: Archivistik).“ (S. 10) Das sind Satzungetüme, die sich vielleicht aus dem Entstehungszusammenhang erklären, das Buch ist eine „um das Dreifache erweiterte und ergänzte Masterarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste im Jahr 2011“ (S. 11) Von daher könnten auch ‚Aussagen‘ kommen wie: „Die Art und Weise des Ausstellens und Zeigens ist von der Art des Hauses, der Sammlung, der Intention abhängig.“ Vielleicht hätte hier ein sorgfältiges Lektorat doch einiges glätten und auch straffen können. Was die Aufzählung der verschiedenen Sparten der „Felderkunde“ auch zeigt, ist die Neigung des Autors zu Aneinanderreihungen von Begriffen mit geringer Trennschärfe. Das ist auch Manko wie Stärke der seitenlangen Begriffslisten zu den verschiedenen Themenbereichen und Aspekten der „Exponatik“ (S. 21-24): Es sind erste Stoffsammlungen, die noch nicht zu Ende gedacht sind und damit zum Weiterdenken anregen.

„Eingebettet in eine Ausstellungslandschaft sind unterschiedliche Lesarten und folglich auch Dynamiken der Rezeption möglich“ (S. 33), heißt es einmal, und abgesehen vom grammatischen Wirbel gilt dieser Satz, etwas geklärt, im positiven Sinn auch für das Handbuch der Exponatik: Dieser Buchlandschaft kann sich der Leser – wie jeder Landschaft – auf verschiedene Art und Weise nähern: Schmökern, Bild- und Textbezüge suchen und die Ideen weiterspinnen, ist jedenfalls eine lohnende Sache.