Die einmal eingeführte Stillage wird das ganze Buch hindurch beibehalten, ungeachtet dessen, was an psychischen und physischen Ungeheuerlichkeiten, Zumutungen, Erniedrigungen und Verbrechen auch zur Sprache kommt. Beispielsweise trägt das erste Kapitel, in dem das damals völlig unverstandene Hereinbrechen der Gewalt in die kleine Arme-Leute-Welt Andrejs thematisiert wird, die schlichte Überschrift „Aufregender Morgen“; wenn an anderer Stelle die Folgen dafür beschrieben werden, dass sich einmal einige Kinder fauler Kartoffeln, mit denen „[wir zu] Hause […] nicht einmal die Schweine gefüttert [hätten]“ (S. 86), dadurch entledigten, dass sie sie über einen Zaun auf die Straße vor das Lager warfen, dann heißt der entsprechende Abschnitt einfach „Bestraftes Schweigen“ – so, als handelte es sich um eine rein pädagogische Maßnahme gegenüber einem ungezogenen Buben, dass der Ich-Erzähler geraume Zeit in Einzelhaft in einem abgelegenen Kellerloch verbringen musste.

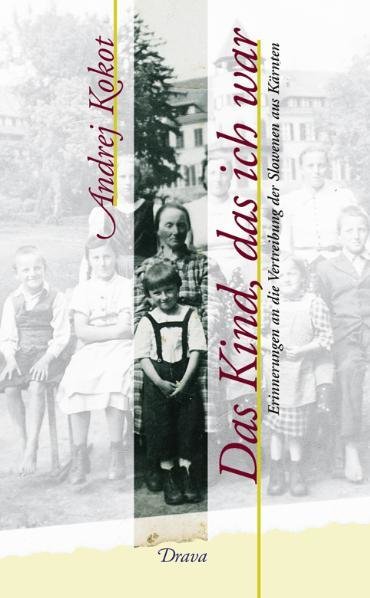

Andrej Kokot ist bisher als Lyriker und Übersetzer von Werken Peter Handkes, Erich Frieds, Michael Guttenbrunners u. a. ins Slowenische hervorgetreten; Das Kind, das ich war ist eine vom ihm selbst vorgenommene Übertragung der slowenischen Originalausgabe ins Deutsche. Ohne Pathos, späte Wehleidigkeit oder Rachegelüste wird sondiert und selektiert, was von den peinvollen Kindheitserfahrungen im Rückblick bedeutsam geblieben ist, wobei zeitliche Sprünge und das eklektische Vorgehen bei den Schilderungen offensichtlich sind. Kokot ist eben kein geübter Erzähler. Gerade dadurch gewinnt der vorliegende Text an vielen Stellen aber Authentizität und Eindringlichkeit. Während das eigene Geschick mit Understatement behandelt wird, unterliegt das Anekdotische dort, wo es um die Erfassung und Darstellung der charakteristischen Wesensart anderer Personen geht, keinem Selbstzweck; es tritt etwas allgemein Menschliches hervor, dessen Vermittlung das Buch insgesamt verpflichtet ist. Am besten gelingt die literarische Verschmelzung von Historischem und Überzeitlichem natürlich bei Mitgliedern der Familie Kokot, vor allem bei den Eltern und Geschwistern, unter denen die Berichte über den 1944 im KZ Mauthausen ermordeten Bruder Jozek noch herausragen; am wenigsten gelingt sie im Epilog „Der weite Weg in die Vergangenheit“, wenn der Autor von heute sich noch einmal als Reisender an die Stätten seiner Verschleppung begibt und vor Ort mehr oder weniger erfolgreich Spurensuche betreiben möchte.

Kokot läßt seine Leser an der Reflexion seines Schreibens nicht teilhaben; auch macht er sich keinerlei poetologische Gedanken über das Verfassen von Autobiografien an sich. Vergleiche mit Ruth Klüger, wie sie Klaus Ottomeyer in seinem Nachwort anstellt (vgl. S. 182), oder etwa mit Imre Kertész, die die Erzählperspektiven ihrer Holocaust-Bücher jeweils komplexer angelegt haben, sind daher nicht naheliegend. Doch nimmt Kokots Buch im Rahmen der Literatur Österreichs und seiner ethnischen Minderheiten ohne Zweifel eine wichtige Stellung ein, weil es in exemplarischer Weise demonstriert, wie ein unbeirrbarer Glaube an die Gerechtigkeit produktiv werden kann.