Unprätentiös und schlicht ist auch der formale Zugriff, den Jochen Jung in seiner Novelle versucht – im positiven Sinne –, und kaum eine andere literarische Gattung käme mir nach der Lektüre von Das süße Messer geeigneter vor als eben jene der Novelle, die komprimiert und rasant, auf ein festes Ziel zusteuernd einen Ausschnitt aus einem Leben zeigt, ein Kaleidoskop mannigfacher Lebenserfahrung und Lebenswirklichkeit, die sich in einem einzigen Tag zu einem Höhepunkt emporschwingen. Dabei geht es nicht um Heldengestalten wie in den Novellen eines Conrad Ferdinand Meyer, sondern um eine Heldin des Alltags, eine durchaus gewöhnliche und normale Frau um die fünfzig, oder genauer, am Vorabend ihres fünfzigsten Geburtstages: Ute Cantz, Kunsthistorikerin, Professorin an der Uni, Mutter einer Tochter, Ruth, halbliiert mit einem Malermeister. Die Novelle spannt nun den Bogen eines Tages, Ute Cantz fragt sich und das Leben, ob in diesem Alter eine Liebe überhaupt noch möglich ist.

Aber Das süße Messer ist keine Altherrenliteratur wie bei Walser oder Roth, ist nicht geschwätzig und ein bisschen anzüglich, Sexualität ist hier nichts Schmutziges oder Triviales, weder der Jugend vorbehalten noch etwas, worüber man bedauernd oder in der Rückschau den Kopf schüttelt. Sie ist selbstverständlich.

Wie alles an dieser Novelle selbstverständlich erscheint, geplant und geordnet, schwebend, mit leicht elegischem Ton erzählt und vor allem genau – mit beeindruckender Genauigkeit erzählt Jochen Jung die Geschichte multiperspektivisch aus der Sicht von Ute Cantz, ihrer Tochter und des Liebhabers Peter Zumbach. Doch der Reihe nach.

Am Morgen des Tages finden wir Mutter und Tochter in der Tiefgarage eines Krankenhauses. Ruth, die Tochter, hat einen Termin wegen Verdachts auf Brustkrebs, die Mutter begleitet sie und wartet dann doch im Auto. Das ist symptomatisch für das Verhältnis der beiden Frauen, die sich lieben, natürlich, aber auch sehr fremd sind, quasi aus biografischen Gründen. Ruth ist das Ergebnis einer mehr oder minder intellektuellen Liebelei mit einem Altphilologen, der aber nichts für eine Ehe ist, wie Ute Cantz weiß. Anselm verschwindet auch gleich aus ihrem Leben; zuerst geht er nach Neuseeland, dann kommt er durch einen Autounfall abhanden. Wie überhaupt die Männer in diesem Buch nur beiläufige Möglichkeiten der Liebe im stringenten Leben der Frauen zu sein scheinen. Denn in der Tiefgarage lernt Ute Cantz wie zufällig Achim Zotter, Anwalt und Witwer, kennen, und verliebt sich aus dem Stand in ihn. Zotter ist seine Frau bei einem Autounfall verlorengegangen, eine Parallelität der Biografie, die schlicht auf die schiere Zufälligkeit von Bekanntschaft, in letzter Konsequenz auch der Liebe abzielt.

Jochen Jungs Figuren sind immer auch Erzählungen gebrochener Biografien, vor allem und besonders in Sachen Liebe: seien es die oft wechselnden Liebschaften der Tochter, das seltsam ungelenke Lieben des Achim Zotter, die unglückliche Jugendliebe des Peter Zumbach, dessen ganzes Leben dadurch in eine andere Richtung gezogen wurde (er wurde von der Schule verwiesen und fing eine Lehre an, wurde also Anstreicher anstatt Künstler), oder das unstete Leben der Ute Cantz selbst, die sich von Mann zu Mann, von Gefühl zu Gefühl treiben lässt.

Erzählt wird das alles in einer sehr genauen Sprache, durch eine fast pedante Beschreibung der Handgriffe und Alltäglichkeiten. Dieser Alltag ist die ordnende Instanz zum Chaos der Gefühle, so scheint es („So lag sie: auf der linken Seite des Bettes, auf der linken Schulter und den linken Arm den Körper entlang ausgestreckt“, S. 17).

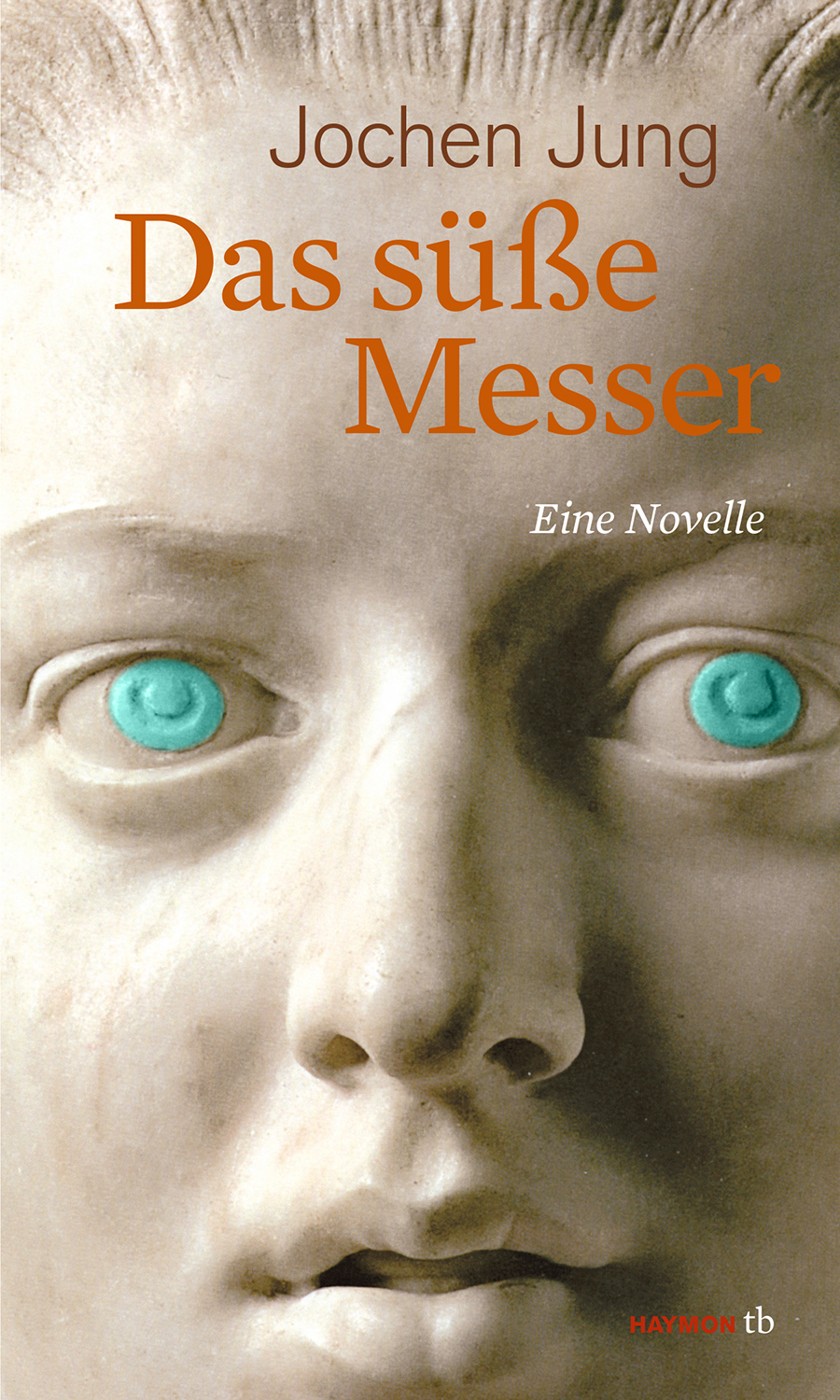

Charme entwickelt Jochen Jungs Novelle auch durch ihren Witz, wobei das vielleicht das falsche Wort ist, denn Jung ist nicht auf Effekt aus. Es ist eine Art Komik des Augenblicks, die den Leser für den Text einnimmt. Henri Bergson sagt ja, das Ungelenke ist das Komische, und tatsächlich ist es ein wenig die charmante Zerstreutheit von Ute Cantz, die den Leser bezaubert. Dabei bildet sich Cantz ja viel auf ihre „Vernünftigkeit“ (S. 47) ein, handelt aber nicht danach. Im Gegenteil, die meisten ihrer Handlungen werden von Gefühlen, spontanen Eindrücken und Einfällen geleitet, etwa durch ein Farbspiel an der Wand der Tiefgarage („Der dunkle Glanz auf der gegenüberliegenden Wand schimmerte plötzlich metallisch auf, grünlich und violett wie das feuchte Glänzen von Seifenblasen“, S. 12), durch besonderes Licht („Jedenfalls nicht im Verhältnis zu dem wie gewaschenen Licht, den wiedergefundenen Konturen, den aufgefrischten Farben und der hellen Luft, die zwischen allem war“, S. 60), und natürlich immer wieder durch Bilder („Und als ihr nun mit einem Mal geradezu begeistert einfiel, dass Berninis Büste von Karl I. – und nicht etwa umgekehrt – Zotter ähnlich sah, schien sich alles ineinanderzufügen“, S. 58).

Das macht die Figur sympathisch, ja, man hat sie gern. Der Leser möchte, dass sie mit knapp fünfzig noch einmal ihr Leben genießt, und hofft, dass sie eine Lösung für ihren Liebeswirrwarr findet.

Am Ende löst sich ja alles wie von selbst. Ute Cantz lädt alle ihre Lieben zum Abendessen ein, zum Geburtstag, und es entsteht eine leicht groteske ménage à trois plus eins, die Tochter, der Liebhaber, der zukünftige Mann und sie; doch anders als in Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber endet es nicht dramatisch, sondern skurril: Achim Zotter verletzt sich beim Austern-Essen an der Hand und wird auch noch vom Liebhabermalermeister ins Krankenhaus gefahren, alles sehr erwachsen und freundlich. Und die Tochter verabschiedet sich ebenfalls, nur Ute Cantz bleibt allein zurück, nicht traurig, sondern neugierig auf das Später und auf das, wie sich alles nun entwickeln wird.

Die Figuren in Das süße Messer handeln alle recht irrational, sie suchen nicht die biedere Liebe – Ehe, Sicherheit, Zuverlässigkeit –, sondern das große Gefühl, Liebe mit Leidenschaft. Ja gibt es das denn heute noch, fragt man sich. Für eine Frau von 50 Jahren? Ja, das gibt es.