Gustav Manker wurde 1913 in Wien geboren, absolvierte das noble und katholische Stiftsgymnasium St. Paul im Lavanttal, wo er bei Schüleraufführungen als Schauspieler, Bühnenbildner und Regisseur debütierte. Statt Jus, wie es seine Eltern wollten, studierte er von 1933 bis 1935 bei Max Reinhardt in Wien und konnte in dieser Zeit an Aufführungen bei den Salzburger Festspielen mitwirken. 1936 bekam er eine Anstellung am einzigen deutschsprachigen Theater in Polen in Bielsko (Bielitz), vor dessen Provinzialität er aber nach zwei arbeitsreichen Saisonen floh und nach Wien zurückkehrte. Dort kam ihm die Arisierung des österreichischen Theaterbetriebs nach dem „Anschluss“ zugute, denn bald erhielt er eine Stelle als Bühnenbildner am damaligen Deutschen Volkstheater. Und an ihm blieb er dann auch die nächsten 41 Jahre. Hier war er Regisseur, Bühnenbildner, Oberspielleiter und schließlich das letzte Jahrzehnt seines Berufslebens Direktor des nach dem Zweiten Weltkrieg in Volkstheater umbenannten Hauses, bis er sich 1979 in den Ruhestand zurückzog, in dem er nur noch sporadisch bei Stücken von Schiller, Kohout, Nestroy und anderen Regie führt.

Wie sein Sohn detailreich belegt, entwarf Gustav Manker in den vier Jahrzehnten seiner Arbeit am Volkstheater 207 Bühnenbilder und inszenierte 155 Stücke, mit einigen von ihnen schrieb er österreichische Theatergeschichte. So war er gemeinsam mit dem damaligen Direktor Leon Epp am Aufbruch des „Brecht-Boykotts“ beteiligt, als er 1963 am Volkstheater dessen Mutter Courage und bald darauf den Kaukasischen Kreidekreis auf die Bühne brachte, die dem vor allem vom Duo Torberg/Weigel betriebenen Boykott Brechts in Österreich ein endgültiges Ende setzte.

Von großer Bedeutung war Manker aber auch als einer der Entdecker und Wiederentdecker zahlreicher Theaterautoren der Moderne, der zwanziger Jahre und der Nachkriegszeit, die nicht am Burgtheater, sehr wohl aber am Volkstheater ihre österreichischen Uraufführungen erlebten (von Wedekind über Dylan Thomas, Sartre, Cocteau, Capote oder Tennessee Williams bis hin zu Max Frisch). Zugleich pflegte er neben den deutschen Klassikern auch und besonders die österreichische Tradition, brachte bekannte und unbekannte Stücke von Nestroy, Raimund oder Horváth zur Aufführung und war enorm wichtig für das erwachende Interesse an dieser Tradition ab den fünfziger Jahren. „Er konnte Horváth und Nestroy am allerbesten“ (S. 537), meinte etwa die Schauspielerin Dolores Schmiedinger, sein Zugang zu ihnen war „ein total ernsthafter“ (S. 539), wie es Otto Schenk ausdrückte. Vor allem dank seiner Nestroy-Inszenierungen, von dem er 43 Stücke aufführte, war Manker federführend an der Renaissance des österreichischen Theaters des 19. Jahrhunderts beteiligt, machte aus Possen und unterhaltsamen Schwänken ernsthaft lustiges Theater mit Zeitbezügen und einem völlig neuen, oft überraschend sparsamen Bühnenbild.

Zudem war Manker in seiner Zeit als Direktor des Volkstheaters, in den späten sechziger und den siebziger Jahren, einer der bedeutendsten Förderer der jungen österreichischen Dramatiker. Er führte Wolfgang Bauers Stück Change ebenso erstmals auf wie Peter Turrinis Rozznjogd oder Werke von Helmut Zenker, Herwig Seeböck, Wilhelm Pevny und anderen Autoren dieser Generation und verschaffte ihnen so die Anerkennung einer „großen Bühne“, auf die sie anderswo wohl nur schwer gekommen wären. Dabei entsprachen diese das Theater hinterfragenden, zerspielenden, zerstörenden Autoren so gar nicht seinem künstlerischen Credo, wie Turrini sehr treffend erkannt hat, der nicht genau wusste, ob Manker „einer war, der zugelassen hat oder der initiiert hat. Und das ist ein enormes Kompliment an einen Intendanten, die selten etwas zulassen, was über sie hinausgeht. Warum hat er bei diesen Stücken nicht Regie geführt? […] diese Grenzüberschreitung zur Nacktheit, zum Dreck, die hat er irgendwie nicht geschafft. Das waren ja Theaterzertrümmerungen.“ (S. 535)

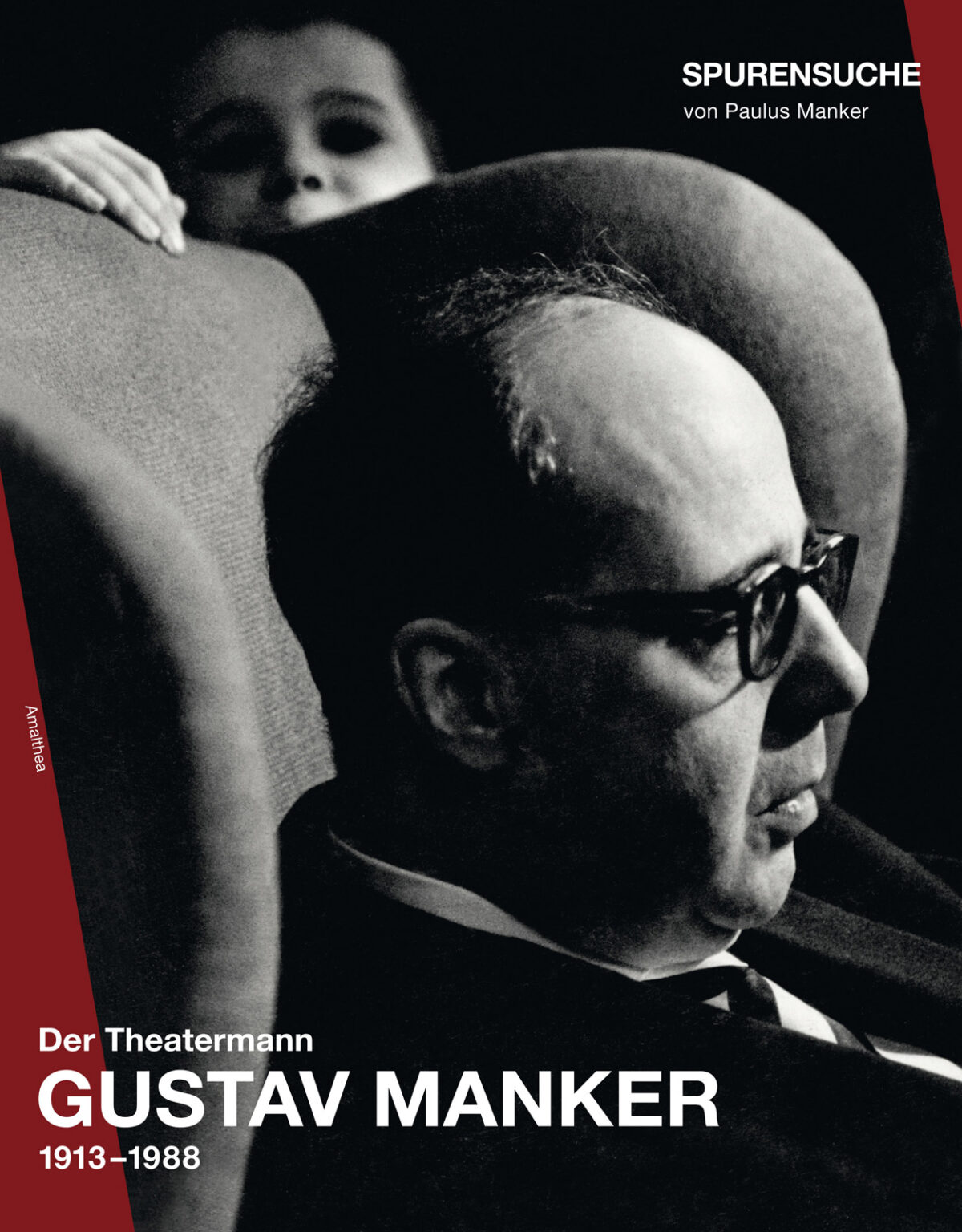

Dem Leben seines Vater geht Paulus Manker in dieser „Spurensuche“, so der Untertitel des Bandes, nach, der Ästhetik seiner Bühnenbilder und Inszenierungen, deren Entwicklung er von den frühen Anfängen in der Mittelschulzeit bis in die sechziger Jahre nachvollzieht, Entwürfe, die teilweise eigenständige Kunstwerke sind. Insgesamt verzeichnet der Sohn 559 Premieren, 40 davon mit seinem Vater als Schauspieler, 353 Bühnenbilder und 231 Inszenierungen, „wobei Manker bei 47 davon auch sein eigenen Bühnenbildner war“ (S. 9). Eine Arbeitsleistung, die wohl nicht nur in Österreich ihresgleichen sucht.

Paulus Manker hat eine künstlerische Biografie verfasst, keine private und auch keine politische. Kaum wird Einblick in das Familienleben gegeben, die Auskünfte über Gustav Mankers zwei Ehen mit den Schauspielerinnen Marianne Schönauer, die er erst 1945 heiraten konnte, da sie Halbjüdin war, und Hilde Sochor, die er 1956 ehelichte, werden ebenso diskret angedeutet wie das Verhältnis zu seinen drei Kindern, seinen Eltern oder Freunden. Genauso wenig wird Gustav Mankers politische Biografie ausgeführt. Sohn Paulus beschreibt ihn im Vorwort kurz: „Manker war ein Konservativer, war wohl so etwas wie ein Monarchist. […] Aber nie hat er die Theaterarbeit seiner politischen Gesinnung untertan gemacht. Ideologie war ihm am Theater zuwider.“ (S. 9) Aber wie es möglich war, dass Manker mit dem Ständestaat mehr oder weniger gut zurechtkam und im Dritten Reich eine nicht unbeachtliche Karriere machte, auch wenn er 1944 in Nestroys Der Diamant des Geisterkönigs satirische Kritik an den Nazis offen – und scheinbar unbemerkt – auf die Bühne brachte, darüber hätte man gerne mehr gewusst. Ebenso, warum er im Mai 1945 kurzfristig Mitglied der Kommunistischen Partei wurde, aber bald wieder austrat. „Sein Intellekt hat es ihm ermöglicht, sich mit dem Kommunismus auseinanderzusetzen ohne sich mit ihm zu identifizieren“ (S. 9), bemerkt sein Biograf bloß dazu. Und genauso hätte interessiert, wie er es gemeinsam mit anderen Theatermenschen geschafft hat, durch alle parteipolitischen Nachkriegswirren das Volkstheater zu einem der interessantesten Theater Österreichs zu machen, zeitweise zumindest. Schade, dass diese politische Seite Gustav Mankers nicht eingehender analysiert und belegt wurde, sie hätte wohl ebenso viel zum Verständnis des Menschen und seiner Zeit beigetragen wie die hier dokumentierten Stücke zum Verständnis des Künstlers.