Am Anfang des Romans hat Barbara die Strapazen der Frankfurter Buchmesse hinter sich gebracht und befindet sich auf dem Weg nach Tel Aviv, unterwegs zu ihrer Halbschwester und zwei Wochen Urlaub. Auf dem Flughafen spricht sie ein ihr anfangs unsympathisch erscheinender Herr an. Der Mann, der sich nicht vorstellt, redet pausenlos auf sie ein, aber sie kann sich seinem Einfluss nicht entziehen. Auch im Flugzeug kommt er neben ihr zu sitzen und als die Maschine einen unerwarteten Zwischenstopp in Rom macht, verbringt sie den Abend mit ihm. Michail – was hebr. „Wer ist wie Gott?“ bedeutet (Michael, der Erzengel, die personifizierte Frage, die Luzifer aus den himmlischen Gefilden verstößt) – erzählt einerseits sein Migrantenschicksal: Er stammt aus einem Staat der ehemaligen Sowjetunion und breitet eine unglaubliche, ja eine unmögliche Biografie aus, die auch von Barbara skeptisch kommentiert wird: „Was er nicht alles getan hatte im Laufe eines bisher dreißig-jährigen Lebens!“

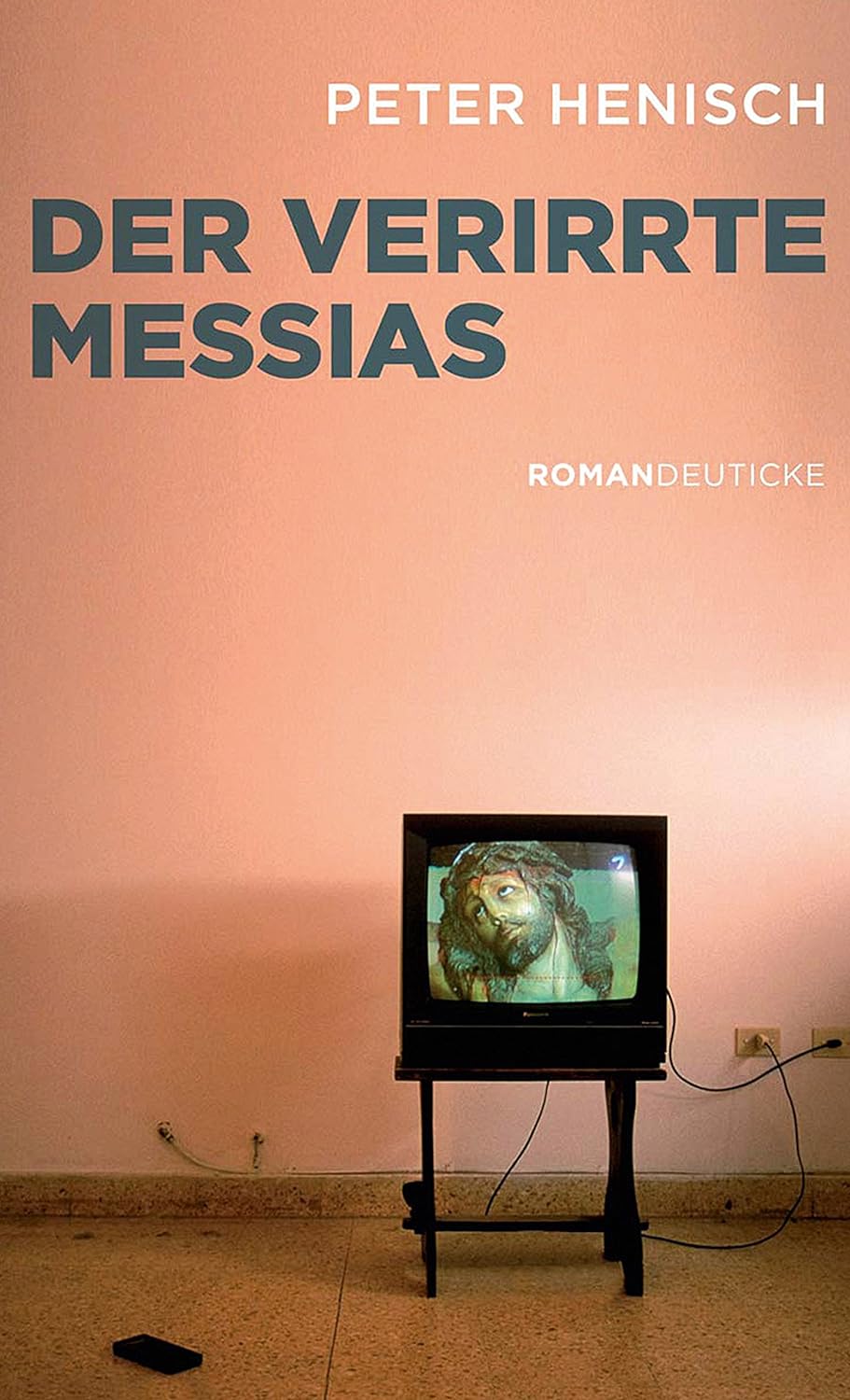

Und andererseits erzählt Michail/Mischa über Jesus/Jeschua ben Yussef so, als ob er selbst vor 2000 Jahren all das erlebt hätte, was die Evangelien Jesus zuschreiben, und er betrachtet es als seine Aufgabe, eine Reise durch das „gelobte Land“, auf den Spuren des „historischen“ Jesus, zu unternehmen. Übergangslos springt der Erzähler in Zeiten und Räumen hin und her: Die Identitäten wechseln, doch stets ist klar, von wem die Rede ist. Zuweilen kippt die Geschichte von Mischa einfach in die von Jeschua: Soeben ist Mischa einem Hirten begegnet, schon spricht Jeschua 2000 Jahre früher mit demselben Hirten, ohne dass dieses Switchen und Zappen zwischen zwei Kanälen befremdlich wirkte. Das ist handwerklich ausgezeichnet inszeniert. „Es stimmt, dass sie seine Geschichten über manche Intervalle des inhaltlichen Begreifens hinweg wie Musik hörte. Musik, auf die sie sich, mit fortschreitender Benebelung, nicht kontinuierlich konzentrieren wollte oder konnte. Es schien darin aber ein paar immer wiederkehrende Motive zu geben.“ Dieser wiedergekommene Messias ist ein Tausendsassa, mit einer mephistophelischen Note, was seinen Einfluss auf andere Menschen betrifft, er hat etwas Verführerisches, das dem personalen Erzählstrang Barbaras zugeordnet bleibt, wie auch die Skepsis, mit der sie diese Figur betrachtet.

Henisch erzählt die Jesus-Geschichte neu und anders. Zugrunde liegen die neutestamentlichen Texte (kursiv zitiert), über die der Erzähler sinniert. Als Quellen werden vor allem Markus und Matthäus verwendet: So entstehen erzählerische Elaborationen des Lebens Jesu, leicht variiert, und auch theologisch reflektiert: Die eine oder andere Episode wird ausgebaut, erklärt, verdeutlicht, der Text wird befragt, ausgeschmückt; es werden kritische Fragen in Bezug auf den Ablauf der geschilderten Handlung gestellt, das eine oder andere wird bezweifelt, unter dem Gesichtspunkt der Plausibilität, historischer Kenntnisse, aber auf dem Boden der biblischen Geschichte. Die Zweifel richten sich an die Interpretationen der Kirchen, die aus dem biblischen Jesus ein übermenschliches Wesen gemacht haben. Der Autor sucht dieses Bild zu korrigieren, indem er Varianten vorstellt, wie es gewesen sein könnte.

Zurück in der Stadt, in der sie lebt, tritt Barbara als Figur in den Vordergrund. Dominierte im ersten Teil die mündliche Kommunikation, wechselt das im folgenden – durch die räumliche Trennung bedingt – in die schriftliche Form. Briefe und E-Mails aus Israel landen bei Barbara, aber es ist eine Ein-Weg-Kommunikation, sie empfängt nur, sie ist stets Interpretierende dessen, was Michail ihr an Material vorlegt. Auf dem Kuvert seines ersten Briefes steht „Myschkin“ als Absender, eine andere literarisch-fiktive Jesus-Figur. Gegen Ende des Romans wird sich zeigen, dass dieser Name in seinem Pass steht: Michail Myschkin. Er schreibt und erzählt von seiner Reise zu den „heiligen Stätten“. Das bietet viel Gelegenheit, Vergangenheit und Gegenwart zur Sprache zu bringen. Die biblischen Geschichten und die Gegenwart des Nahostkonflikts, die politische Wirklichkeit zwischen Palästinensern und Israelis, in Zeiten der Großen Mauer.

Weitere Personen des Romans treten hinter die Basisbeziehung Michail und Barbara zurück: Pseudo-Rumsfeld, der in Mischa den Messias erkennt und sich ihm aufdrängt, Olga, eine Art wiedergeborene Maria Magdalena, Herr Edelmann.

Das Finale. Barbara reist im September nach Rom. Sie hatte sich zwischenzeitlich von dieser befremdlichen Geschichte lösen können und in Arbeit gestürzt. Beim Symposion in der Villa Massimo lernt sie Urs kennen, der so wie sie ein Referat über Ingeborg Bachmann halten werde. Als sie eines Abends mit ihm beim Essen auf dem Campo dei Fiori sitzt, entdeckt sie Mischa. Abgemagert, verwirrt, in einer stinkigen Dachbude hausend, erzählt er seine letzten Erlebnisse. Was in Jerusalem mit Mischa passiert ist, erfährt man wohlweislich nicht. In Rom fühlt er sich bedroht, weiß aber nun, was es mit „der Auferstehung“ auf sich hatte (Josef von Arimathia und Nikodemus hatten es übernommen, den lebendigen Jesus nach Rom zu schaffen) und befragt Barbara, ob den Menschen diese Wahrheit zumutbar sei. Barbara zieht sich aus und legt sich ins Bett. „Und dann lag sie neben ihm, und nach einer Weile spürte sie, daß sich bei ihm etwas rührte, und darüber war sie dann sehr gerührt.“

Der verirrte Messias erzählt die Jesus-Geschichte auf eine literarisch kunstvolle Weise. Trotz aller Kritik und vorgeschlagenen Neuinterpretationen der neutestamentlichen Texte präsentiert der Roman eine sentimental-positive Grundhaltung zum Thema Bibel, Religion, Beten, doch ein Unbehagen am biblischen Sujet bleibt bestehen. Peter Henisch nimmt die Texte des Neuen Testaments, behandelt sie wie Erzählungen und untersucht sie auf Stringenz, Plausibilität und historische Faktentreue. Sollte übrigens ein gläubiger Christ in diesem Buch Blasphemisches wittern, so sei ihm der Besuch einer bibelexegetischen Vorlesung an der theologischen Fakultät empfohlen. Der Versuch, die biblischen Texte mithilfe der Erzählkunst in eine realistische Wirklichkeit zu überführen, die dem Wunderbaren skeptische Interpretationen gegenüberstellt, kommt fast hundert Jahre nach dem Projekt der Entmythologisierung eindeutig zu spät, um noch Originalität für sich beanspruchen zu dürfen. Das zugegebenermaßen visuell starke Schlussbild kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Henisch eine Geschichte geschrieben hat, die ziemlich „jenseitig“ ist.