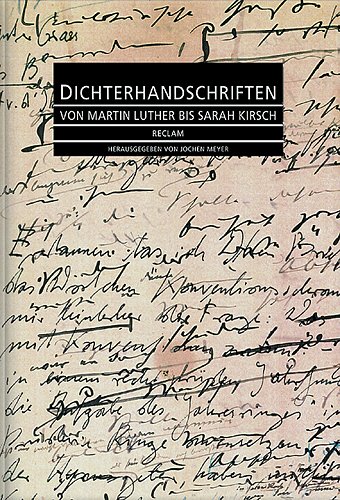

Unsere Aufschreibesysteme haben sich verändert, sie haben die Handschrift als Ausdruck unserer psychischen, physischen, intellektuellen Zustände ersetzt durch die Type, die Letter, das textuelle und visuelle digitale Archiv. 1873 ging die erste Schreibmaschine von Remington in Serie, ein Datum, das einen Wendepunkt in der Produktion von Literatur markiert. Denn die Erzeugung von Sinn hat sich tendenziell losgelöst vom Körper, der ihn hervorbringt, dieser Körper, und die Handschrift als sein unmittelbarster Ausdruck, ist hinter und in den Medien verschwunden; der in großer Gefühlsaufwallung verfaßte handschriftliche Brief, das handschriftlich niedergeschriebene Gedicht sind bedrohte Arten. Was wir an der Handschrift verlieren, zeigt der opulente, großformatige Prachtband, der von Jochen Meyer, dem Leiter der Handschriftenabteilung des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, herausgegeben wurde: In allerbester Reproduktionsqualität versammelt er 101 Faksimiles von Dichterhandschriften, von Martin Luther bis Sarah Kirsch, von Johann Wolfgang Goethe bis Thomas Bernhard, von Clemens Brentano bis Thomas Mann und 101 jeweils einseitige Kommentare von Fachleuten zum abgebildeten Beispiel sowie zu Autor und Werk. Verblüffend ist, wie dadurch eine Art lebendiger Literaturgeschichte entsteht, die manchmal sich auf Nebenwegen bewegt, meist aber auch das Wichtigste zu einem Autor mitteilt. Durch die vielen Briefbeispiele entsteht außerdem eine kleine Geschichte der Briefkultur, an deren Ende oder Neuanfang (email) wir uns ja ebenfalls befinden. -Dichterhandschriften belehrt auf unterhaltsame, ja phasenweise spannendeWeise, es kann kreuz und quer gelesen werden, ohne daß ein Faden verloren ginge, und die Handschriften geben Rätsel auf, die anhand der beigefügten Transkriptionen auch gelöst werden können.

Aber gerade weil er so schön ist, trägt der Band, ob er will oder nicht, zur weiteren Musealisierung der Handschrift bei. Ein Beweis für deren Aussterben ist der Autographenfetischismus, der handschriftliche Zeugnisse berühmter (vor allem) Männer zu modernen Reliquien werden läßt, weil sie das Geheimnis der Kreativität zu bergen scheinen, weil sie Ausdruck einer göttlichen Handschrift zu sein versprechen. Und welchen Literaturliebhaber überkäme nicht ein ehrfürchtiges Staunen angesichts einer späten Handschrift Hölderlins aus dem Jahr 1839? Im Band findet sich das Faksimile eines Blattes mit dem Gedicht Der Frühling, das Hölderlin wahrscheinlich häufig Besuchern gezeigt hat, die den berühmten, verrückten Dichter in seinem Tübinger Turm besuchen kamen, weshalb es ganz stockfleckig und zerknittert ist vom vielen Vorzeigen: „eine Reliquie von dem Dichter, der das Inbild der Zerrissenheit seiner Zeit war“ vermerkt der Kommentar.

Da ist ein anderer Dichterfürst ganz anders, das heißt sehr viel bewußter und sorgfältiger mit den eigenen und mit fremden Autographen umgegangen: Johann Wolfgang Goethe hat die Handschrift überaus geschätzt, weil sie Vergangenes vergegenwärtige und weil sie die Prozeßhaftigkeit künstlerischen Schaffens abbilde: die Werkgenese läßt sich an Notizen, an Korrekturen und Überarbeitungen ablesen, in einem Stadium, in dem die Idee des fertigen Werkes noch buchstäblich überwuchert wird von Durchstreichungen, Umstellungen, manchmal auch zeichnerischen Skizzen. „Natur- und Kunstwerke lernt man nicht kennen wenn sie fertig sind…“ schreibt Goethe. Man muß sie im Zustand der Unverhülltheit, das heißt im Zustand ihrer Materialität erfassen. Goethe war folgerichtig einer der ersten und bedeutendsten Autographensammler seiner Zeit und er war perfekter Archivar seiner selbst: selten kommen Nachlässe so geordnet auf die Nachwelt. Goethe stand am Schnittpunkt eines Prozesses, der immer noch andauert, eines Prozesses, der die Vergegenwärtigung von Vergangenem beinhaltet – und wer kennt nicht das Befremdende und Vertraute zugleich angesichts der eigenen jahrzehntealten Handschrift in alten Schulheften oder nie abgeschickten Briefen? – andererseits aber auch die Regelhaftigkeit des Archivs. Die Handschrift als lebendige Erinnerung steht dem Druckbild als statische Fixierung eines Gedankens oder einer Empfindung gegenüber.

Das Spektrum der vorgeführten Schriftbilder reicht von der winzigen, zittrig anmutenden Handschrift Annette von Droste-Hülshoffs, die die Bleistifterstfassungen mit Tinte nachzog, bis zur kalligraphischen Schönschrift Friedrich Dürrenmatts. Bei ihm spiegelt sich der Anspruch auf vollkommene Dichtung in der perfekten Gestalt der Handschrift. Berühmt ist der Rückzug eines anderen Schweizers, Robert Walsers, ins sogenannte Bleistiftgebiet. Bevor er in der Anstalt Herisau, in der er von 1933 bis zu seinem Tod 1956 lebte, ganz mit dem Schreiben aufhörte, hatte er sich in eine immer kleiner werdende Bleistiftschrift zurückgezogen, deren Entzifferung nur mit größten Anstrengungen gelang. Ein Baumeister hingegen war Heimito von Doderer: Die Planskizzen zu seinen Romanen sollten Doderer helfen, die Übersicht nicht zu verlieren, in sie hat er die Kulminationspunkte des Geschehens eingetragen, Doderer nennt sie „Reifepunkte“. Das Verhältnis der einzelnen Motive, der erzählerischen Einheiten zur Dynamik des Ganzen sollen die geschwungenen Linien darstellen. Kaum größer könnte der Kontrast sein, wenn man solche akribischen Entwürfe etwa einem Entwurfsblatt des Stechlin von Theodor Fontane gegenüberstellt: Die kräftigen Tintenstriche auf dem vergilbten Papier überlagern blassere Partien, Korrekturen mit blauem Buntstift machen das Blatt vollends zum fast schon abstrakten Ausdruck eines kreativen Vorganges: Da bricht sich etwas von innen nach außen auf eine weiße Fläche Bahn, von dem uns das Druckbild alles verschweigt. Der Sinn des Ganzen scheint noch ganz im Banne der psychomotorischen Bewegung der Hand zu stehen. Die Handschrift, so könnte man sagen, ist auch das Unbewußte eines Textes. Auf einem anderen Blatt aber stehen die Mühen von Fontanes Frau Emilie, die die Manuskripte abschrieb: „ich bewundere den Fleiß, aber nicht die Stimmung“, schreibt der Dichter über die Umstände der Abschreibarbeit, „sie leidet unter einer kolossalen Langeweile, deren zu Tage treten weder schmeichelhaft noch fördersam für mich ist“. Solche Geschichten stehen hinter oder unter der gedruckten Buchseite.

Unwillkürlich wird man beim Durchblättern des Bandes zum Hobbygraphologen, die Beispiele fordern geradezu dazu heraus, die eigene Handschrift mit den abgebildeten zu vergleichen. Durch das instruktive Vorwort des Herausgebers sollte man allerdings gewarnt sein vor hausgemachten Charakteranalysen. Jochen Meyer zitiert den Autographensammler Adolf Henze, der bereits 1855 ein Buch mit Dichterhandschriften herausgegeben hat. Da heißt es über Goethe: „Schrift mit Adleraugen, die von der Zinne herab das Thal überschauen, griechische Nase und hohe Stirn“. Und über den späten Hölderlin: „Zerrissene, stierblickende Züge, ein zertrümmertes Capitol“.

Der Band richtet sich an ein breites Publikum, die Beiträge wollen frei sein von Fachchinesisch, essayistisch, erzählend, unterhaltend. Das sind sie auch zum größten Teil. Dichterhandschriften ist ein perfekt gemachtes Bilderbuch zur deutschen Literaturgeschichte, ein wunderschönes Museum der Literatur. Wer Abseitiges sucht, weniger bekannte Autoren, Theoretisches zur Werkgenese und zum Verhältnis von Handschriftlichkeit und Typisierung, der muß sich allerdings anderswo umsehen. Aber eine Theorie der Handschjrift im Moment ihres Verschwindens zu liefern, ist gar nicht der Anspruch des Unternehmens. Dichterhandschriften ist ein ideales Geschenkbuch, das man sich getrost auch selber leisten kann, dessen großformatige Gewichtigkeit in direktem Zusammenhang mit der gediegenen Qualität des Gebotenen steht.