Es ist das Vehikel der Selbsterforschung, der Eigenlebenaufzeichnung, der Gefühlsnotation. Das Diarium ist die Abseitsgattung der Literatur. Denn nicht selten wird auf den Tagebuchseiten festgehalten, was im zwischenmenschlichen Umgang diplomatisch achtsam unterschlagen wird. Sei es, weil es zu zynisch, zu infam, zu despektierlich, zu vehement ist. Sei es, dass man ein zwiegespaltenes emotionales Leben führt. Oder auch, weil man diese Geheimnisse niemandem anvertrauen mag außer dem Diarium und sich selbst – als Spiegel, Reflexions- und Reflektionsmittel. Die Literatur ist reich an großen, obsessiven Tagebuchschreibern: vom Engländer Samuel Pepys über den Genfer Henri-Frédéric Amiel bis zu Arthur Schnitzler und Julien Green.

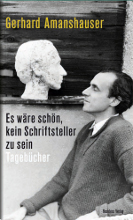

Autoren nutzten Tagebücher gerne als Ideensteinbruch. Von Gerhard Amanshauser, 1928 geboren und 2006 in Salzburg, wo er viele Jahrzehnte ansässig war, nach jahrelanger schwerer Krankheit verstorben, war unter der Hand bekannt, dass er Diarist war. Er selbst ist heute hierzulande bedauerlicherweise mehr ein literarisches Gerücht denn gelesen und bekannt.

„Viele meiner Bekannten,“ so Amanshauser, „unzählige meiner Altersgenossen mussten, als ihre Kindheit verdorben war, um den Besitz von Wüsten kämpfen, die sie zum Teil selbst hergestellt hatten. Man lehrte sie, sich im Schmutz zu vergraben, bis sie schließlich verstümmelt und eingestampft waren, was ihnen den Titel Helden eintrug. Andere erhielten eine vorzügliche Ausbildung als Mörder.Mein Kopf war nach einem der Systeme, die man gegen Inspiration anwendet, mit Erfolg behandelt worden. Man hatte mir beigebracht, wie man Parolen brüllt und Gassenhauer singt. Nach dieser Erziehung, als der Krieg endlich verloren war, stand ich benommen da und spürte ein Würgen im Hals.Die anderen gingen wieder an die Arbeit. Doch ich sagte: Langsam! Ich bin etwas schwer von Begriff. – Man räumte mir schließlich ein Dachzimmer ein, überließ mich meiner Faulheit und meinen asozialen Instinkten.“

Das schrieb Gerhard Amanshauser in seinem erstmals 1972 in „Ärgernisse eines Zauberers“ publizierten „Terrassenbuch“, das seit 1999 innerhalb der vielbändigen Amanshauser-(Fast-)Gesamtausgabe im Verlag Bibliothek der Provinz wieder greifbar ist. Nun hat sein heute weit bekannterer Sohn Martin Amanshauser, ebenfalls Schriftsteller und Reisekolumnist einer großen österreichischen Tageszeitung, eine umfangreiche, durchaus das Adjektiv „erschöpfend“ verdienende Auswahl aus den diaristischen Aufzeichnungen seines Vaters getroffen. Diese Leseedition, mit ausgesprochen spärlichen Erläuterungen versehen – rätselhaft bleibt unter anderem, wieso der Verlag dem Band nicht einmal ein mehr als notwendiges Personenregister gönnte –, setzt ein im August 1964 und endet im Jahr 1999. Das zweieinhalbseitige Vorwort Daniel Kehlmanns sollte man ratsamerweise umgehend überblättern. Setzt es doch mit der Bemerkung ein: „Gerhard Amanshauser ist einer der höflichsten Schriftsteller. Sein Ton ist leise, elegant und zurückhaltend“. Liest man sich ein in die Einträge, Aufzeichnungen, Bemerkungen Amanshausers, stellt sich bald die höfliche wie immer lauter werdende Frage ein, wie weit Herr Kehlmann wohl in diesen Tagebüchern gelesen haben mag. Denn Amanshauser (nur im persönlichen Umgang höflich, leise, elegant?) konnte nicht nur ironisch sein, nicht nur spöttisch, sondern schneidend, geradezu böse und zur hohen Kunst unverfälscht furioser Verachtung mehr als fähig. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, von H. C. Artmann und Wolfgang Bauer über Gert Jonke bis zu Urs Widmer tauchen auf und werden mit nur ganz wenigen Ausnahmen geschurigelt, karikiert, verspottet, debakulös geschildert.

Es sind Aufzeichnungen zum Literatur- und Kulturbetrieb. Es sind Reisenotate. Es sind auch Wetteraufzeichnungen, die erst im Zuge der ihn einschränkenden Parkinson-Erkrankung weniger werden. Schön ist, dass, wenn auch in minderer Druckqualität, Originalseiten reproduziert werden, ganz am Ende jene von Amanshauser in den letzten Jahren, als er nicht mehr in der Lage war, seine handschriftlichen Aufzeichnungen weiterzuführen, mit Wasserfarben in expressiver Manier übermalten. Er, der ein Doppelstudium (Mathematik und Elektrotechnik in Graz, Literatur und Sprachen in Wien, Innsbruck und Marburg) absolviert hatte, lebte bewusst, absichtlich und durchaus herablassend mit dem halben Rücken zur Welt, einer Welt, die für ihn voller architektonischer Bausünden war, geprägt von monströs rasender Kommerzialisierung, von touristischer Verheerung, Geistesarmut, um nicht zu sagen: abgrundtiefer Geistesschwäche, von dummdreister Präpotenz (vor allem der Medien) und allseits grassierendem Talentdefizit. Von stupender Originalität ist eine solche anti-politische Künstlerattitüde zwar nicht, nur ist kulturkritische Semi-Abgewandtheit selten mit solch stilistischer Genauigkeit zu Papier gebracht worden. Zugleich entblößt sich Amanshauser gegenüber seinen eigenen Büchern als häufig unsicher, zwiespältig gebrochen, gelegentlich auch als herablassend.

Am Ende seines sachlich, fast zu knapp gehaltenen Nachworts gibt Martin Amanshauser, Sohn und Herausgeber dieses Bandes, die wohl ratsamste Anleitung, diesen anregenden gewaltigen, furiosen und zugleich kühlen Tagebuch-Brocken, in dem sich immer wieder kreuz und quer blättern lässt und der hinüberverführt zu anderen Amanshauser-Büchern –, adäquat zu lesen. Er zitiert eine Passage aus dem „Terrassenbuch“, in der es heißt: „Gewisse Bücher trage ich immer wieder auf die Terrasse, und da ich sie kenne, kann ich in ihnen nach Art des Windes blättern, dem ich sie oft überlasse. … (Es sind) unaufdringliche Bücher, die man weglegt und wieder aufnimmt, ohne sich zu ärgern, wenn sie der Wind inzwischen verblättert hat … Sie gehen mir heimlich nach, wenn ich mich von ihnen abwende, und auch der Wind, der sie durchblättert, scheint etwas von ihrer Essenz zu verstehen.“