Der Briefwechsel zwischen Hermann Bahr und Arno Holz kann, bedingt durch den Verlust des größten Teils des Nachlasses von Arno Holz in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, nur fragmentarisch bleiben. Gerd-Hermann Susen und Martin Anton Müller versuchen, mit dem vorhandenen Material, das den Zeitraum 1887 bis 1923 umfasst, die Geschichte einer langjährigen, wenn auch nicht immer reibungslosen Beziehung zu erzählen. Es ist die Geschichte zweier Wegbereiter und -begleiter der literarischen Moderne zwischen dem Berlin von Arno Holz und dem Wien (bzw. anderen Wirkungsstätten wie Linz, Salzburg und München) Hermann Bahrs, zwischen Anerkennung und Verkanntwerden im zeitgenössischen Literaturbetrieb, zwischen dem Leben in einer einfachen Dachkammer und einer Wohnung in einem Schloss.

Der Band vermittelt durch die Auswahl und Anordnung der über 100 abgedruckten Briefe Einblicke in den Prozess editorischer (Re)Konstruktion. Der Gefahr der Einseitigkeit entgehen die Herausgeber, indem sie ZeitgenossInnen der beiden Dichter in die Darstellung mit einbeziehen (als AdressatInnen wie als AdressantInnen). Dadurch werden einerseits jene Lücken geschlossen, die durch das verschollene Material entstanden sind; gleichzeitig werden die Stimmen von Bahr und Holz um weitere Tonlagen angereichert.

Grob wird der Briefwechsel in dem rund 30 Seiten umfassenden Nachwort in fünf thematische Episoden eingeteilt, die in den Kontext des privaten und beruflichen Werdegangs der beiden Kollegen eingebettet werden. Dieses Nachwort hätte auch als Vorwort funktioniert, da es eine Kohärenz schafft, die sich bei der reinen Lektüre der Briefe (selbst nach dem Studium der Anmerkungen) nicht ergibt. Dennoch erweist sich die Wahl, die Kontextualisierung an das Ende des Bandes zu stellen in mehrerlei Hinsicht als sinnvoll. Der Einstieg in medias res bewirkt eine Unmittelbarkeit, die auch jenen Bahr und Holz näher bringt, die vorher noch keine Gelegenheit zu einer Auseinandersetzung hatten. Die Ungewissheit, die durch die fehlende Einleitung entsteht, erzeugt außerdem eine Spannung, die über die rund 160 Seiten durchgehend erhalten bleibt. Die Herausgeber rücken so zunächst in den Hintergrund. Subtil leiten sie durch ihre Arbeit am Material, lassen die Briefe und die unmittelbar nachstehenden Anmerkungen sprechen, um alles zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal systematisch zusammenzuführen.

Innerhalb der einzelnen Episoden des Briefwechsels zeigt sich ein breit gefächertes Themenspektrum, wobei, gerade in den Anfangsjahren des Briefwechsels, publizistische und verlegerische Fragestellungen im Vordergrund stehen. Beide Schriftsteller wollen ihre Werke veröffentlichen und sind selbst als Mitarbeiter bei Zeitungen und Zeitschriften tätig. Im literarischen Feld ihrer Zeit versuchen Bahr und Holz dabei wiederholt, ihre Haltungen zu synchronisieren. Es gilt, sich über Kontakte und Beziehungen, wie etwa ein Disput mit Otto Brahm zeigt, ebenso einig zu werden wie über finanzielle Belange. Der monetäre Faktor bleibt bei dem besonders in seinen letzten Lebensjahren von finanziellen Sorgen geplagten Holz, bis zu seinem Tod im Jahr 1929, ein bestimmendes Thema. Das bezeugen etwa auch die Bemühungen Holz’, sein Kollegennetzwerk zur Akquise von Geldern zu nutzen und auch die Initiative von Freunden, ihn ins Gespräch für den Literaturnobelpreis zu bringen.

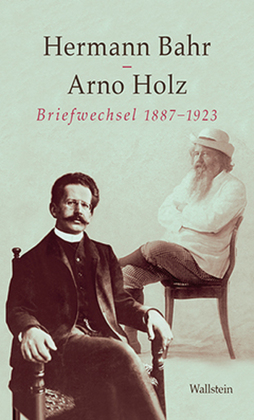

Als besonders reizvoll erweist sich ein Abschnitt in jener Episode des Briefwechsels, die die Herausgeber im Nachwort mit „Theater und Sonnenfinsternis (1900-1908)“ (S. 181) betiteln: Zu Beginn des Jahres 1908 soll Hermann Bahr, wie eingangs erwähnt, bei Max Reinhardt in Berlin Arno Holz’ Tragödie Sonnenfinsternins inszenieren. Das Unterfangen ist von Spannungen geprägt, Bahr will den wiederholten Änderungen und Eingriffen Holz’ in das Manuskript nicht anstandslos nachkommen. Ob des Verlustes der direkten Antworten Bahrs in diesem Kontext, haben die Herausgeber seine Reaktionen und persönlichen Eindrücke aus seinen Briefen an seine spätere Frau und Nachlassverwalterin Anna von Mildenburg abgedruckt, die er zuvor als Brieftagebuch verfasst hatte. Dabei verknüpft Bahr seinen Ärger zugleich mit den Sehnsuchtsbekundungen an seine Geliebte, wodurch ein beinahe komisch anmutender Kontrast zum eindringlichen und fordernden Ton der Briefe Holz’ in diesem Kontext entsteht. So erweist sich der hier edierte Briefwechsel nicht nur als Gespräch zwischen zwei Schriftstellern, sondern ebenso als Sprechen über sie. Verstärkt durch die editorischen Anmerkungen, die detaillierte Kontextinformationen, biographische Notizen, Begriffserläuterungen und Einblicke in das zeitgenössische literarische Leben enthalten, entsteht ein an Klängen reiches Narrativ. Das macht diese „erstmals veröffentlichte“ (S. 168) „lebensumspannende Korrespondenz“ (S. 170) zwischen den beiden Dichtern zu einer Schatztruhe, die bereits beim ersten Öffnen Schmuckstücke zutage fördert, aber erst beim wiederholten Hineinschmökern ihren ganzen Gehalt offenlegt. Anregend sind auch die zahlreichen Abbildungen, deren Spektrum von Karikaturen, über Portraits und Fotografien bis hin zu Kopien von Originalbriefen reicht, die Holz’ Eigenart zeigen, Wichtiges mehrmals zu unterstreichen.

Das selbst auferlegte Ziel, eine Forschungslücke zu schließen, ist Gerd-Hermann Susen und Martin Anton Müller nicht nur gelungen, der gewissenhaft recherchierte Band lädt auch zur weiteren Beschäftigung mit Arno Holz und Hermann Bahr ein.