Die Suche nach oder vielmehr noch die (bisweilen ironische) Schaffung von Identitäten betreibt der Roman auf ganz heterogenen Ebenen und spannend widersprüchlich: Da ist zuerst eben just diese Arbeit am Konzept der (Selbst-) Dokumentation durch nextGirl, die in ihrem Blog ihr Teenager-Leben mit ihrer Recherche im Mode-Business verbindet. Einsichtig erklärt sie, dass der „Zwischenzustand zwischen Kind und Erwachsener“ die „ultimative Hybridexistenz“ (209) sei. Und so im Dazwischen sind auch die Blogeinträge: Auf pubertären Zorn über die Scheidung der Eltern folgt die Analyse von Identitäts- und Realitätskonzepten, auf wirre Teenagerstreiterin subversive Gesellschaftskritik. Dem Genre entsprechend sind die Einträge verkehrt chronologisch angeordnet und werden durch die Kommentare des Modells Bianca erweitert, die am Ende (bzw. am Anfang) mit nextGirls Blog-Einträgen erzählerisch kollidieren.

Im Visier des Romans steht der Körper, seine Formbarkeit und seine Verletzbarkeit. Er wird in zeitgenössischen und historischen Kontexten betrachtet und in seiner Funktionalisierung als Ausstellungsstück thematisiert. Insbesondere die Mode-Szene liefert hierzu Stoff – und so wird am Beispiel Biancas der Stellenwert des Körpers in medial bestimmten Zeiten ausgelotet. Gesellschaftliche Ideale werden ebenso verhandelt wie die Marktrelevanz der Sensation. Und sensationell sind jedenfalls Biancas Körperdeformationen, ist das „Menschtierhybrid“ (22) Bianca. Sie nämlich unterzieht sich aus gesundheitlichen Gründen einer „Wurmkur“ (85); doch einer dieser Würmer setzt sich in ihrem Körper fest, wächst und bildet an immer neuen Stellen monströse Ausformungen. Biancas Körper unterläuft damit klassische Schönheitsvorstellungen, die mächtige Ideale bedienen. Er ist – in feministischer Tradition – subversiv, weil gesellschaftsbestimmende Grenzziehungen und Binaritäten unterlaufen werden. Doch das Monströse ist eben auch gut verkaufbar und so wird die Herausbildung immer neuer Deformationen nachgerade zur Karrierebedingung. Zu „lange dürfen die Abstände zwischen meinen marktrelevanten Erscheinungsformen nicht werden“ (166), meint Bianca etwa. Der Körper ist Objekt und seine Vermarktung reiht sich so durchaus in die Tradition der – im Roman auch besprochenen – Jahrmärkte bzw. Freakshows des 19. Jahrhunderts.

Flors Roman bringt diese Profitabilitätskonzepte mit Blick- und Bildkulturen zur Kollision und zeigt schmerzhaft auf gesellschaftliche Machtstrukturen und die Verletzbarkeit des Körpers. „Mein Wert wird von außen bestimmt“, erklärt Bianca, „durch den Blick der anderen, ich kann da wenig beitragen“ (158). Der kunstvollen Komposition des Textes gelingt es aber auch, sich gleichzeitig der Variabilität von Identitäten und Realitäten im 21. Jahrhundert bewusst zu sein. Einer von nextGirls Blog-Einträgen beispielsweise spielt mit binären Strukturen wie ‘Ich‘ und ‘Du‘ bzw. ‚schauendem Täter‘ und ‚beschautem Opfer‘. Eine „Schritt-für-Schritt-Anleitung zum zuhause Selbermachen“ soll die Fragen „Wer bin ich und wie zeige ich das der Welt? Wie gestalte ich mein Image?“ (198) beantworten. Der Ironie entsprechend gelingt dies nicht, die Fragen kulminieren vielmehr in neuen: „Wie bringe ich die anderen dazu, das in mir zu sehen, von dem ich will, dass sie es in mir sehen? Styling, ist alles nichts als Styling. Selbstbild vs. Fremdbild. Gibt es das überhaupt, Fremdbild?“ Und schließlich: „Und wer sind überhaupt die anderen?“ (199f.)

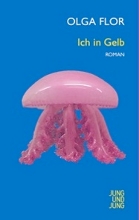

Das kunstvolle Gefüge des Romans lebt wesentlich von den zahlreichen Abbildungen: Sie illustrieren, perspektivieren, ironisieren und konterkarieren; sie sprengen Erwartungen, zeigen Möglichkeiten des Textverständnisses auf und widersetzen sich ebendiesem; sind ebenso spielerisch wie bitterernst. Die Figur der Medusa beispielsweise wird an der Abbildung eines antiken Marmorkopfes ebenso verhandelt wie an einer Tasche mit Medusenmotiv oder an Bildern von Quallen (wiss.: Medusa). „Medusenhaare“ heißt es später, seien „nichts anderes als herausquellende Gehirnwindungen, die den Rahmen sprengen, denn der Kopf ist längst zu klein für so verschlungene Gedankengänge, Reizweiterleitungen“ (83).

Die Sprengung eines Rahmens ist auch immer die Sprengung von Grenzen. Irritation ist dabei notwendig und produktiv, was schon der Titel selbst – programmatisch verdichtet am Cover – zeigt: Das in gelb gehaltene Ich in Gelb wird da ganz selbstbezüglich, verweist auf sich als Text, als Kreation und tritt in Widerstreit mit der darunter abgebildeten rosaroten Glasqualle.

Selten passen spielerische Textkomposition und kritische Reflexion so gut zusammen wie in Flors Roman – und treffen dabei so genau ins zeitgenössische Herz.