Ausgangspunkt der Texte sind Gepräche, die Angelika Reitzer mit Menschen aus dem Mürztal geführt hat – über die Sehnsucht nach einem guten Leben bzw. „dem, was sich jede*r für sich und die Seinen wünscht“. Die Gesprächspartner*innen zogen vor längerer Zeit ins Mürztal, manche sind als junge Erwachsene für eine Zeitspanne oder für immer weggegangen, andere sind dort geboren und haben die Gegend nicht verlassen. Sie stammen aus allen Generationen. Einige von ihnen erzählten der Autorin ihren Weg, andere beantworteten Fragen nach Zugehörigkeit(en), Sehnsuchtsorten, Lieblingsgegenden, Heimat. Angelika Reitzer verdichtet diese Informationen lyrisch, springt in rhythmischen Strophen von einem Bild oder einem Begriff zum nächsten, dampft die Gespräche ein auf ihre Essenz, auf flüchtige Spuren, auf Gefühle und Stimmungen, wie etwa in „Sibirien“, jenem Stück, das als Trailer auf der Webseite der edition kürbis zu sehen und zu hören ist und dessen kühle Hermetik (im Buch) vom daneben abgebildeten 60er-Jahre-Wohnwagen im Grünen samt blühendem Baum wohltuend konterkariert wird:

„Innen ist mein Sibirien

Innen will ich sein

Zuhause ist das Licht noch an

Nach draußen dringt kein Schein“

(50/51)

In zwei kurzen Prosatexten lässt Angelika Reitzer ihre Interviewpartner*innen aus der Ich-Perspektive direkt zu Wort kommen: In „Train of Hope“ berichtet eine alte Frau aus dem Sudetenland, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg als Geflüchtete ins Mürztal kam, in der Geschichte „Heimwege (Sicheres Land)“ erzählt ein Mann aus dem Kosovo, der mittlerweile seit 27 Jahren in Österreich lebt, von seinen sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit den Einheimischen. Auch diese Prosa mit ihren knapp formulierten Sätzen und jeweils einer offenen Frage am Schluss ist andeutungsweise lyrisch strukturiert.

Alle Texte gewinnen durch die gesprochene bzw. gesungene Form und durch Maria Gstättners Musik an Kontur und Tiefe, die moderne Komposition mit volkstümlichen Zitaten, in die auch Motive aus Johannes Brahms‘ vierter, der sogenannten „Mürzzuschlager“ Symphonie eingeflochten sind, schafft den Spagat zwischen Tradition und Moderne auf äußerst stimmige Weise.

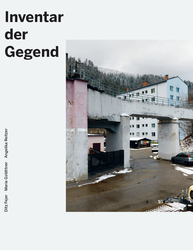

Ditz Fejers Bilder zeigen menschenleere Landschaften, aufgelassene Räume, Straßen, Brücken, Energieversorgungsgebäude. Es ist ein nüchterner, dokumentarischer Blick, niemals anheimelnd, aber manchmal voller Poesie – da steht ein kleines Auto verloren auf dem tiefverschneiten Niederalpl, oder eine trostlose Hausfassade in Freßnitz lockt mit der Aufschrift „Bar“. Eine ganze Fotoserie wurde aus dem fahrenden Zug aufgenommen, vorbeifliegende grüne Landschaften, Gebäude, die Bretterstapel eines Sägewerkes, ein anderer Zug. Die Konturen werden zunehmend unscharf, verschwimmen zu Farbflächen, Spiegelungen und Lichtreflexe ergeben fast surreale Effekte.

Unschärfen ergeben sich auch bei der bloßen Definition des Wortes GEGEND, das, so die Autorin, mit franz. „contrée“, it. „contrada“, engl. „country“ verwandt ist und (auch) meint: „gegenüber, daneben liegend, Gegenwart beziehungsweise die Richtung, aus der man auf etwas zugeht, etwas betrachtet.“ Eine alte tirolische Bedeutung stamme aus der Jagd: „kein gegent haben“ – ganz das Ziel verfehlen. Ein Widerspruch, aber „Widersprüche sind gut“ (13), so das Credo dieser künstlerischen Spurensuche, die explizit eher das Fremde als das Bekannte auf ihrer Agenda hat.

Der Satz „Schön ist es anderswo, hier ist es anders schön“, aus dem Gedicht „Stanza“ (99) könnte programmatisch für das ganze Projekt stehen, das eine Gegend und ihre Bewohner*innen stets abseits touristisch verwertbarer Motive zeigt, das Hässliche und das Schöne in rauen Sounds und klaren Harmonien. Das Ergebnis ist spannend und unbedingt in Text, Bild und Ton gleichzeitig zu erleben!

Das Buch mit CD ist in jeder guten Buchhandlung oder direkt via Bandcamp erhältlich.