Galt dieses konservatorische Interesse der Forschung lange Zeit nur den Texten und ihren Autoren, hat sich die literaturwissenschaftliche Wahrnehmungsbereitschaft in den letzten Jahren erheblich erweitert. Im Besonderen sind es die Bestände gut sortierter Archive, die zu Untersuchungen der materiellen Seite des Schreibens und Lesens anregen. Im Zentrum dieser archiv-gestützten Studien stehen häufig gar nicht die Sinngehalte und Ausdrucksformen der Literatur, sondern etwa die verwendeten Schreibmaterialien, die Beschaffenheit eventueller Notizhefte, die Papiersorten der verschiedenen Fassungen und dergleichen mehr.

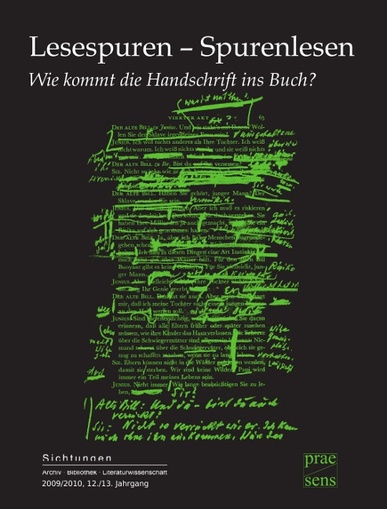

Auch der reich illustrierte Band Lesespuren – Spurenlesen entstammt dem Umkreis zweier Archive und befasst sich mit einem Phänomen der Buchkultur, das früher entweder gar nicht oder nur beiläufig beachtet worden ist: In insgesamt 57 Einzeldarstellungen wird hier das Phänomen der Annotation in Faksimiles vorgestellt und in beigefügten Aufsätzen analysiert. Es geht also um all jene Randnotizen, Unterstreichungen und Ergänzungen, durch die sich gelesene Bücher von bloß gedruckten unterscheiden. Neben den philologischen Aufsätzen enthält der Band auch eine kleine Anthologie von „Bekenntnissen“, in der sieben Autorinnen und Autoren ihre jeweiligen Annotationspraktiken offen legen. Dabei fällt auf, dass die meisten, die hier zu Wort kommen, für einen schonenden Umgang mit dem Gedruckten plädieren. Margit Schreiner bekennt, dass sie angesichts ihrer Bücher meist von einer „Schmierhemmung“ befallen werde. Barbara Frischmuth gibt zwar zu, dass sie in billigen Taschenbuchausgaben „nach Herzenlust herumfuhrwerken“ will, versichert aber zugleich, dass sie bibliophile Ausgaben schonend behandelt. Und Clemens J. Setz modifiziert angesichts der Bücher sogar eine Hygieneregel, der man üblicherweise in öffentlichen Bedürfnisanstalten begegnet: „Bitte verlassen Sie dieses Buch so, wie Sie es vorzufinden wünschen.“

Mithin steht keineswegs fest, dass die Annotation eine hochwertige Kulturleistung ist. Dem Beitrag von Ulrich Simon im vorliegenden Band ist zu entnehmen, dass Anmerkungen bei Antiquaren in der Regel als wertmindernd gelten, weil die meisten Leser ihre Bücher als erste vollschreiben wollen (Simon nennt das „Jungfernkult“). Aus demselben Grund bewerten auch die Bibliothekare jede Lesernotiz als Verunreinigung – und das durchaus zu Recht, da ja auch so widerliche Spuren hinterlassen werden wie der anonyme Schriftzug „Ein Judenheft“ auf einer Ausgabe der Zeitschrift „Merkur“ im Innsbrucker Zeitungsarchiv (vgl. dazu den Beitrag von Annette Steinsiek).

Erfreulich ist die Beschriftung öffentlicher Buchbestände allerdings immer dann, wenn Zelebritäten die Annotationen angefertigt haben. Aus Marcel Atzes Einleitungsaufsatz ist unter anderem zu erfahren, dass die Berliner Universitätsbibliothek einmal drauf und dran war, ihre Lachmann-Ausgabe des „Iwein“ als „verschmiertes Exemplar“ auszusondern. Zum Glück wurde noch rechtzeitig bemerkt, dass Jacob Grimm der Schmierfink gewesen ist, und seitdem ist das Buch ein Museumsstück. Und die Unterstreichungen, die Franz Grillparzer seinerzeit der Hegelschen „Phänomenologie des Geistes“ hat angedeihen lassen, wurden, wie Atze ebenfalls mitteilt, in August Sauers großer Grillparzer-Ausgabe als Werk-Bestandteil ediert.

Es kommt also nicht nur darauf an, was in einem Buch angestrichen und angemerkt wird, sondern mindestens so sehr darauf, wer der Urheber der Annotationen gewesen ist. So sagen etwa Franz Innerhofers Unterstreichungen in Kafkas „Brief an den Vater“ mehr über den einen Franz als über den anderen (vgl. Johannes Birgfeld). Und wenn Helmut Eisendle mithilfe einer Tipp-Ex Flasche aus „Hundert Autoren“ „Hunde Autoren“ macht, dann mögen postume Benutzer von Eisendles Privatbibliothek geneigt sein, das für eine Beschimpfung des eigenen Berufsstands zu halten. Andrea Reisner klärt uns jedoch in ihrem Aufsatz darüber auf, dass der Hund, der neugierig überall herumschnüffelt, in Eisendles Wertsystem eine positive Identifikationsfigur für Autoren darstellt.

Das Spektrum derartiger Benutzerspuren ist sehr breit. Es reicht von privaten, Außenstehenden oftmals unverständlichen Leserkommentaren bis zu den Zeichen ernsthafter professioneller Beschäftigung, die in den sogenannten Arbeitsexemplaren zu finden sind: Gustav Mahlers Dirigierpartituren (vgl. Thomas Aigner), Charlotte Wolters Rollenbuch von Grillparzers „Sappho“, in dem die gestrichenen Seiten von einer Stecknadel zusammengehalten wurden (vgl. Walter Obermaier), aber auch die (später gebundenen) Korrekturfahnen, auf denen die Texte von Karl Kraus erst ihre endgültige Form fanden (vgl. Hermann Böhm) – diese und viele andere Dokumente sind Zeugnisse einer ernsthaften Beschäftigung mit fremden oder eigenen Vorlagen. Ein Drama oder eine Partitur werden zur Vorbereitung einer Aufführung durchgearbeitet, eigene ältere Texte werden für eine Neuauflage überarbeitet, Bücher anderer Autoren werden zur Vorbereitung der eigenen Produktion bearbeitet.

Allerdings sprechen alle diese Quellen nicht von alleine. Sie bedürfen des erschließenden Kommentars, der in diesem durch und durch sorgfältig gearbeiteten Band ja auch nicht fehlt. So ist von Marcel Atze zu erfahren, dass Peter Weiss die gesamte damals zur Verfügung stehende Forschungsliteratur zum Holocaust als Vorbereitung auf „Die Ermittlung“, sein dokumentarisches „Oratorium in 11 Gesängen“, studiert hat. Der Dramatiker hat sich also keineswegs nur auf die Akten des Frankfurter Auschwitz-Prozesses gestützt, wie in der Sekundärliteratur häufig behauptet wird. Manfred Mittermayer informiert darüber, dass die Montaigne-Kenntnis, die in Thomas Bernhards Roman „Auslöschung“ eingeflossen ist, vor allem der Rowohlt-Monographie Nr. 21, „Montaigne“, entsprungen ist. Die vielen Anstreichungen, Einkreisungen und Randbemerkungen, die in Peter Handkes geologischer Fachbibliothek zu finden sind, belegen nicht nur eine intensive Beschäftigung des Dichters mit der Gesteinskunde, sondern lassen auch (wie Klaus Kastberger zeigt) anschaulich werden, dass der geologische Terminus „Vorzeitform“ für Handke eine poetische Qualität gewann, die schließlich in der Erzählung „Langsame Heimkehr“ ihre literarische Gestalt gefunden hat.

Viele Funde dieser Art enthält der lesenswerte Band, und es ist unmöglich, sie im Rahmen einer Rezension allesamt aufzulisten. Deshalb sei am Schluss nur noch auf ein besonders eindrucksvolles Objet trouvé hingewiesen: 1927 veröffentlichte der Holzschneider Frans Masereel im Kurt Wolff Verlag seine „Geschichte ohne Worte“, die man mit Fug und Recht als Comic bezeichnen kann. Leopold Wolfgang von Rochowanski (1885–1961), Schriftsteller, Verleger und Künstler, fühlte sich von den schwarz-weißen Miniaturen zu genau jenen Worten ermuntert, die Masereel verweigert hatte. In gepflegter Kalligraphie schrieb Rochowanski also unter jedes Bild zwei bis drei Zeilen Text, die teils Bildbeschreibung, teils poetische Erzählung sind. Mit einem Heine-Zitat nannte der Autor seine Arbeit: „Es ist eine alte Geschichte“, und so machte er aus einem allgemein zugänglichen Bilderbuch ein privatliterarisches Werk mit der Auflagenhöhe Eins.

Diese schöne Rarität, die Kyra Waldner vorstellt, nimmt im reich illustrierten Buch eine Sonderstellung ein, weil sie als einziges Dokument in vollem Umfang faksimiliert wird. Und so bestätigt dieser Einzelfall noch einmal, was diesen Sammelband auch im Ganzen auszeichnet: Lesespuren – Spurenlesen rückt die Annotation, die üblicherweise eher wie eine Nebensache behandelt wird, ins Zentrum der philologischen Aufmerksamkeit und stellt sie als eine einerseits unreinliche, andererseits höchst kreative Umgangsform mit Büchern vor. Und je gründlicher man sich in diese anregende Publikation vertieft, desto lebhafter wird man bedauern, dass der handschriftliche Zusatz in Büchern das herannahende E-Book-Zeitalter vermutlich nicht mehr lange überleben wird. Umso schöner ist es, dass die Literaturwissenschaft eine sichtbare Erinnerung daran bewahrt.