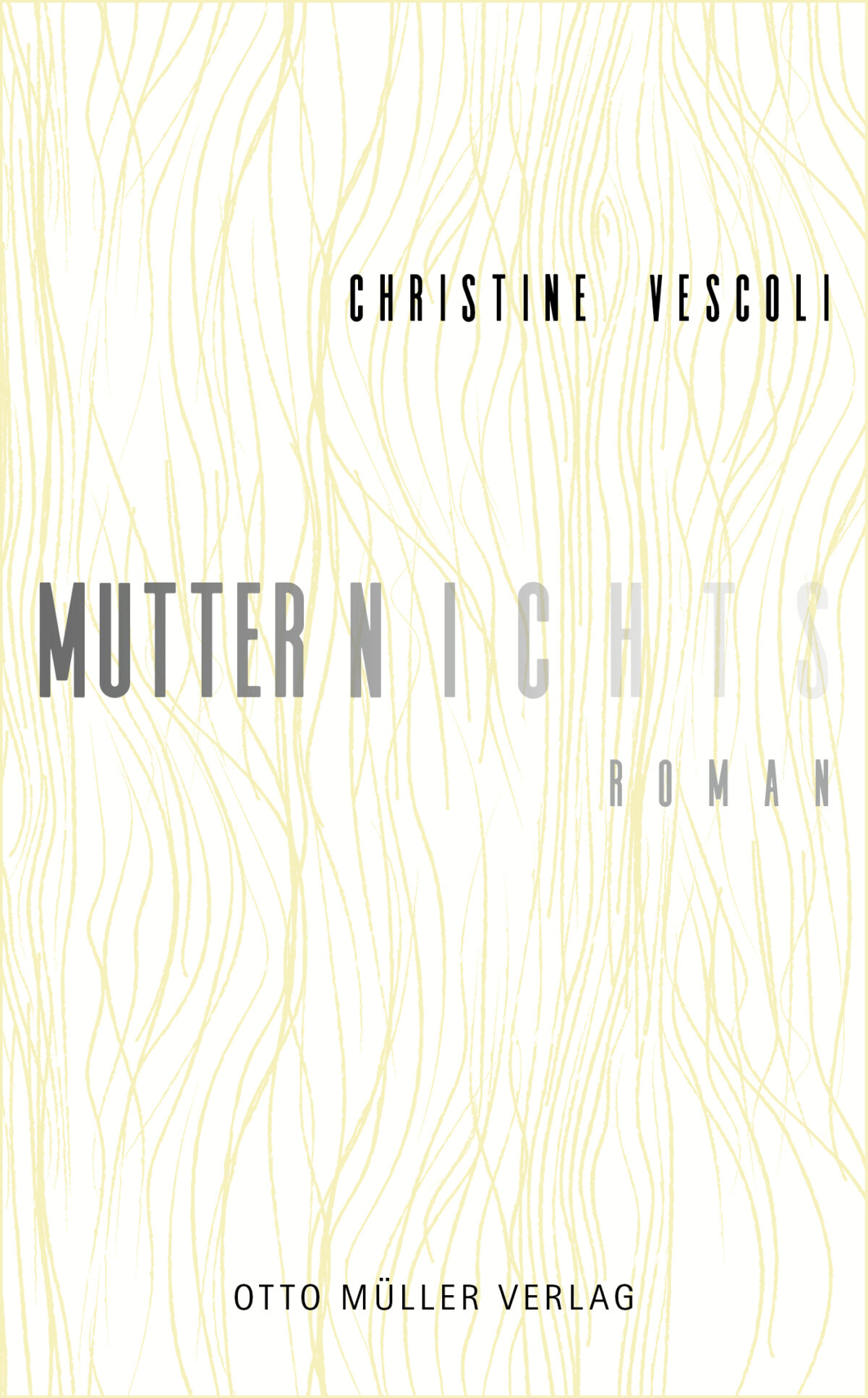

Zwei visuelle Eindrücke stehen am Anfang dieses an Bildern reichen Romans. Sie führen die Vorstellung eines schwer ergründbaren Nichts als Gegenstück zum lebendig Seienden grafisch vor Augen. Da ist zum einen die Gestaltung des Covers. Es zeigt in grauen Großbuchstaben den Buchtitel Mutternichts. Das Wort Mutter steht linksbündig, nimmt etwa ein Drittel der Zeile ein und ist in dunklem Grau gehalten, die Buchstaben stehen eng nebeneinander. Das Wort Nichts hingegen ist leicht abgerückt und nimmt mehr Raum ein. Der Abstand zwischen den Buchstaben ist deutlich größer, sie verlieren zudem an Farbigkeit, werden immer heller, als würden sie sich zum rechten Coverrand hin allmählich auflösen. Und da ist zum anderen das Grab der Mutter mit Namen, Foto sowie der Angabe des Geburts- und Sterbedatums. Zwischen den Daten fehlt der sonst übliche verbindende Strich, dessen Fehlen für die Ich-Erzählerin zum Symbol für die Leerstelle dieses Lebens wird, ein bildhaftes Zeichen jenes Nichts, das dem Wesen ihrer Mutter immanent gewesen war, gelegentlich auch den Raum um sie erfüllte, was sie unnahbar werden ließ.

Die Eckdaten dieses Mutterlebens sind schnell erzählt: Geboren wurde sie im Jahr 1940 mitten im Zweiten Weltkrieg als drittes Kind in eine kinderreiche Familie. „Die Welt, in die sie hineingeboren wurde, war arm, klein und niedrig“ (S. 58). Sie wird heiraten, vier eigene Kinder großziehen, später Sterbende begleiten und als alte Frau an einer Krebserkrankung sterben. Das Trauma ihres Lebens aber geschah, als sie vier Jahre alt war. Sie wurde von ihren Eltern weggegeben und ging durch Zeiten der Entbehrungen in der Fremde, über die die Tochter trotz detektivischer Spurensuche nur wenig in Erfahrung bringen kann. Dass sie mit acht Jahren weitergereicht wurde zu einer lieblosen Bauernfamilie in einem Südtiroler Seitental, wo sie als „Dirn“ arbeiten musste, und dass ihr Bildung versagt blieb, wird ihr ganzes Leben überschatten. Das Kind wurde von seinem Umfeld „zum Nichtfragen“ abgerichtet und räumte sich folgsam aus dem Weg. Sie verkroch sich ins Stillsein und verharrte darin bis an ihr Lebensende. Über die Härten ihrer Kindheit hat sie nie etwas erzählt. Zuflucht wurden ihr der Glaube und Rituale des Betens, die sie stärkten und ihre Scham sowie ihre Ängste in Schach hielten.

Auf ihre Frage, warum das Mädchen überhaupt weggegeben wurde und nie mehr in die Familie zurückkehren konnte, findet die Ich-Erzählerin keine Antwort. Denn es gab dafür offenbar keine wirtschaftliche Notwendigkeit, weitere Kinder kamen nach ihr zur Welt, der Vater konnte sogar ein eigenes Haus für die Familie bauen. „Man gehört nicht mehr dazu“ (S. 157), sagt die alt gewordene Mutter einmal unvermittelt zu ihrer Tochter. Es sind solche Sätze und Satzschnipsel, die wie kleinste Steinchen dem Muttermosaik hinzugefügt werden, in dem trotz aller Bemühungen viele Stellen leer bleiben. Denn auch Fotos, eigene Erinnerungen und Gespräche mit Menschen, die die Mutter gekannt hatten, vermögen zwar das Bild zu vervollständigen, aber nicht alle Lücken zu schließen. So ist es folgerichtig, dass die Autorin nie den Anschein erweckt, die einzig richtige Geschichte ihrer Mutter gefunden zu haben, sondern sie bleibt bis zuletzt wahrhaftig in ihrer Annäherung, legt dar, wenn sie mutmaßt, wählt Verbformen des Konjunktivs oder die Erklärung: „So könnte es gewesen sein.“ (S. 108)

Christine Vescoli legt mit ihrem fiktionalisierten Mutter-Tochter-Roman ein Kammerspiel vor, in dem sich eine Tochter auf die Spuren ihrer Mutter heftet, um den Gründen für deren Schweigen auf die Spur zu kommen. Der Ehemann und Vater tritt nur kurz auf, man gewinnt dennoch den Eindruck, dass er eine wichtige, stabilisierende Person im Leben beider Frauen gewesen war. Die Existenz von drei Geschwistern wird im Buch erwähnt, aber nur als Lebensleistung der Mutter, der die Tochter ihre eigenen zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, entgegenhält. Die drei Geschwister übernehmen keinerlei Rolle, obwohl sie vermutlich gemeinsam mit der Ich-Erzählerin aufgewachsen sind und ähnliche Erfahrungen teilten. Im Roman haben sie auch später keinen Kontakt, nicht einmal am Sterbebett der Mutter wird ihre Anwesenheit oder ihr Fehlen angemerkt. In Kontrast dazu steht das Verfolgen der Familiengeschichten bis weit ins 19. Jahrhundert zurück, dem reichlich Raum gegeben wird. Es sind kleine Leute, die ihre harten Leben meistern. Das Gefühl der Nichtigkeit, des nirgendwo Dazugehörens und der daraus erwachsenden Angst zieht sich durch die Generationen wie auch Härte und Strenge, raue Ruppigkeit, Wortkargheit und das Schweigen.

Vescoli arbeitet in ihrer präzisen, mal nüchternen, mal poetisch aufgeladenen Sprache heraus, dass sie nicht nur den Spuren ihrer persönlichen, gelegentlich tragischen Familiengeschichte folgt, sondern dass diese prototypisch für das Dasein wenig begüterter Menschen Südtirols war, die „nichts“ waren, nicht gesehen wurden und für die Hunger und Not Alltag war. „Kinder wurden im ganzen Tal weggegeben“ (S. 144), heißt es einmal lapidar. Sie wurden gemacht und dann eben weggegeben, weil sie überflüssig waren, wofür sich in den Seitentälern Südtirols niemand zu schämen brauchte, allenfalls dafür, dass „zu wenig Kinder gemacht wurden. Kinder weggeben war nichts Böses. Es war halt so.“ (S. 144)

So gelingt es Christine Vescoli, mit ihrem Debüt weit mehr als eine private Erzählung vorzulegen. Mutternichts zeigt die liebevolle Zugeneigtheit zur eigenen Mutter, von der sie sich geliebt wusste. Zugleich ist das Buch ein Zeitdokument, das zudem kontroverse philosophische Auseinandersetzungen über Fragen nach dem Sein und dem Nichts wachruft. Antrieb für die Erforschung der Vergangenheit ihrer Mutter sowie jener der Familie ist für die Autorin ein persönlicher, den sie klar im Buch benennt, der ihr selbst gestellter Auftrag wird, dem sie beharrlich nachgeht. Denn sie will sich von jener Angst freimachen, die die Mutter ein Leben lang erfüllte und mit deren Erfahrungen des Nichts untrennbar verbunden war, eine Angst, die auch die Tochter gut kennt. Vescoli ergründet dieses Nichts, macht es fassbar und verknüpft dies mit dem eigenen Dasein in der Welt und der Hoffnung, sich vom Erbe der Generationen befreien zu können, weil die Angst „mit mir aufhören muss“. (S. 167)

Monika Vasik, geb. 1960, Studium der Medizin an der Universität Wien, Promotion 1986; Lyrikerin, Rezensentin, Ärztin; Literaturpreise u. a. Lise-Meitner-Preis 2003, Publikumspreis beim Feldkircher Lyrikpreis 2020; Mitbegründerin und bis 2022 Mitverantwortliche der Poesiegalerie; mehrere Lyrikbände, zuletzt: hochgestimmt (Elif Verlag, 2019) und Knochenblüten (Elif Verlag, 2022). www.monikavasik.com