1825 begibt sich Joseph Kyselak, Wiener Hofkammerbeamter, begleitet lediglich von seinem Wolfshund Duna auf eine „Alpenfußreise“ durch Österreich und angrenzende Gebiete. Seine (ästhetisierte) Reiseschilderung Skizzen einer Fußreise durch Oesterreich (1829) wäre heute wohl kaum mehr jemandem ein Begriff, hätte Kyselak auf seiner Wanderung nicht an allen möglichen von ihm durchmessenen Orten gut sichtbar seine Signatur hinterlassen. So präsent sich Kyselak in der Landschaft gemacht hat, so ungreifbar bleibt die historische Figur, nicht zuletzt im eigenen Text. Auch sein früher Tod dürfte dazu beigetragen haben, dass Kyselak als Phantom durch Feuilletons und Literatur geistert.

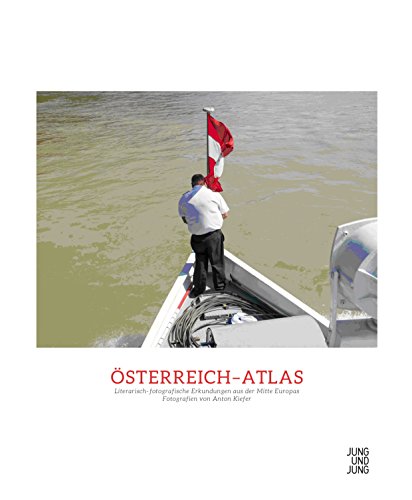

Der Fotograf Anton Kiefer ist Kyselaks Route nachgegangen und hat dessen Reisestationen fotografisch festgehalten. Seine Bildsprache widersetzt sich gängigen Ortsbildern konsequent, zeigt das scheinbar Unsichtbare oder gerade Offenkundige, nicht selten sind es Nicht-Orte, transitorische Orte. Die Fotografien – nur auf wenigen Abbildungen sind Menschen zu sehen – lassen dem Betrachter viel Raum für Projektionen. Gäben Text und Überschrift nicht Auskunft, die jeweiligen Ansichten wären zumeist nur schwer verortbar. Anders als Kyselaks Signaturen sind die Fotografien nicht auf einen Wiedererkennungseffekt angelegt. Umso deutlicher wird, wie durch den Akt des Fotografierens, durch den Blick des Fotografen auf einen bestimmten Ausschnitt der Welt, der jeweilige Ort erst hervorgebracht wird.

68 Autorinnen und Autoren haben Anna und Jochen Jung dafür gewonnen, zu einem der fotografierten Orte einen Text zu schreiben. Die Texte gehen manchmal vom konkreten Ort, manchmal von der Fotografie aus, immer wieder beziehen sich einzelne auf die Figur Kyselak. Dieses Bezugsfeld führt in vielen Fällen zu sehr verdichteten Texten.

Häufig rücken die Orte als Orte konkreter Erfahrung ins Blickfeld: als Herkunfts-, Lebens- und Schreiborte, als (auto-)biografische Krisen- und Schwellenorte, als Erinnerungsorte. Insbesondere Topografien der Kindheit kehren leitmotivisch wieder. Literarisch überformt zum Paradies der Kindheit und Ort der Selbstsetzung etwa bei Thomas Raab („Jedem Kind einen Garten. Purkersdorf.“) – oder zum Schreckensort einer österreichischen Anti-Idylle (Monika Helfer: „Afritz kann an vielen Orten sein“). Dass Orte der Kindheit sich letztlich der Lokalisation entziehen, beschreibt Anton Fian mit seinem Text „Mein Land“ sehr einprägsam. Orte konkreter Erfahrung nehmen auch jene reisejournalistisch ausgerichteten Texte in Augenschein, in denen Orte als Schnittstellen sozialer und kultureller Praktiken verstanden werden. Häufig in Tradition des literarischen Spaziergangs, mit dem Blick des Flaneurs werden Stadt- und Dorfräume gelesen und gedeutet. Diese, durch den subjektiven Blick der Erkundenden gekennzeichneten Texte, fügen konventionellen Lesarten, gängigen Ortsbildern, neue hinzu, lenken die Aufmerksamkeit nicht selten auf vor Ort abgelagerte Geschichte(n), auf Randständiges und Verdrängtes. So durchstreift etwa Alfred Komarek die Wiener Triester Straße, ehemalige „Mittlerin zwischen dem eng ummauerten Wien und der großen weiten Welt“ und autobiografische „Fernwehheimat“, mit den Augen des Spaziergängers, entdeckt Kurt Palm auf seiner „Erkundungstour“ durch Attnang-Puchheim einen exemplarischen Nicht-Ort oder wandert Lorenz Langenegger durch das Industrieviertel von Ennsdorf nach Mauthausen, darüber reflektierend, dass diese Wanderung, hätte Österreich „den Anschluss verpasst“, sich völlig anders gestalten würde. Was konkrete Orte für literarische Texte und künstlerische Auseinandersetzung so produktiv macht, so ein wiederkehrendes Thema, verdankt sich entscheidend dem Spannungsverhältnis zwischen der überdauernden Kraft von Orten und dem Verlöschen der darauf abgelegten Erinnerungsspuren, zwischen Präsenz und Verschwinden, Beredtheit und Verstummen. Den Umstand, dass Orte einfach da sind, sich gleichzeitig aber laufend verändern, nützt Dirk Stermann für eine rückwärtsgewandte Utopie: „Es gibt Gemälde, die zeigen, daß Schafe auf den Wiesen am Karlsplatz grasten. Wär das ein Junkieparadies? Zu bis über alle Ohren neben Tieren grasen?“

In anderen Texten werden Bild oder Ort zum Handlungsraum oder Bezugspunkt von Erzählungen oder Lyriktexten. Der Ort wird zum Ort der Imagination, zum Ort der Sprache. Anna Weidenholzer evoziert in ihrem kurzen Prosatext „Lass deine Schuhe hier“ durch den ununterbrochenen Redefluss einer Wirtin das Bild einer Stadt, der nicht zu entkommen ist. David Schalko inszeniert in seiner Erzählung „Der Ödipus vom Spittelberg“ diesen als Venusberg in Form einer Schauergeschichte. Sabine Gruber literarisiert in „Kein Adler in Sicht“ Alfred Hitchcocks im Ötztal gedrehten verschollenen Stummfilm „The Mountain Eagle“, spielt dabei mit Verortungen („Den Saumweg haben schon die Fugger und Welser auf dem Weg in den Süden gewählt“) und Entortungen („Kentucky ist überall“). Wohl nicht zufällig wiederholt sich in den Texten mehrfach das Spiel mit Ortsnamen, also jene Nahtstelle, an der sich Text und Welt verbinden. So etwa in Max Blaeulichs Text „Hundstod“, der den Hauptgipfel des Steinernen Meeres als Gefahrenzone imaginiert, dabei mit den Bildfeldern Meer und Hund spielt.

Einige Texte reflektieren mehr oder weniger explizit das Verhältnis von Ort und Fiktion. Besonders eindrücklich ein Text von Elfriede Jelinek, die sich ausgehend von einer Fotografie, die eine verschneite Stiege in ihrem Geburtsort Mürzzuschlag zeigt, dem Ort des eigenen Schreibens annähert.

Letztlich bleibt der konkrete Ort in den Texten eine nie ganz fassbare Größe. Und so lässt sich das Buch auf einer Metaebene auch als Reflexion über den Standort von Literatur lesen. Denn die Art und Weise wie literarische Texte ihr Verhältnis zu außerliterarischen Räumen gestalten, gibt vor allem auch Einblick in das poetologische Selbstverständnis des jeweiligen Textes. Nicht zuletzt lässt sich die Anthologie auch als Atlas österreichischer Gegenwartsliteratur lesen, der ganz ohne Verortungen auskommt.