Für Strnad inkludierte das auch den Lokalaugenschein bei den zukünftigen Bewohnern; bevor seine Studentinnen und Studenten mit Entwürfen zum Wohnungsbau begannen, schickte er sie in die Vorstädte. Strnad selbst kam nicht wirklich dazu, sich in die Geschichte des sozialen Wohnbaus der Gemeinde Wien einzuschreiben, die Sozialdemokratie favorisierte „die pathetisch-monumentale Linie der Otto-Wagner-Schule“ (S. 150). Ein Bauteil im Winarskyhof im 20. Bezirk, eine Wohnhausanlage Ecke Holochergasse / Loeschenkohlgasse, das ist schon alles. Für die Mieter ist das bedauerlich, denn Strnad achtete mehr auf Balkone, Querlüftbarkeit und sonstige Aspekte der Wohnqualität als auf den äußeren Festungscharakter.

Überhaupt, das Äußere des Hauses ist für ihn „in gewisser Weise die Rückseite des Inneren“ (S. 20), er plant nicht von der repräsentativen / pathetischen / schrillen Fassade aus, sondern von den Wohnbedürfnissen im Inneren. Das konnte für die Außenansicht auch das Aufbrechen der Achsen und Symmetrien bedeuten. Die Innenräume sollten optimale klimatische Verhältnisse haben und den Bewohnern alle Möglichkeiten offen lassen. „Eure wohnungen könnt ihr Euch nur selbst einrichten“ (S. 20), forderte Loos und tat in der Praxis mit seinen umfassenden Einbauten genau das Gegenteil. Strnad entwickelte hingegen bereits 1908 bis 1918 gemeinsam mit Josef Frank und Oskar Wlach konkrete, nutzerorientierte Konzepte für die Innenraumgestaltung in Abgrenzung zum Historismus wie zur Wiener Werkstätte – und hielt sich in der Praxis auch daran. Seinen Hausentwürfen lagen Weg- und Bewegungsstudien zugrunde, und er initiierte das Projekt „Einfacher Hausrat“ mit schlichten, billigen Massivholzmöbeln. Aber er enthielt sich markiger Merksätze. Es hat Strnads Karriere „gewiss nicht erleichtert“ (S. 77), dass er die Aufgabe des Gestalters nicht in der Propagierung der eigenen Person oder eines eigenen „Stils“ sah.

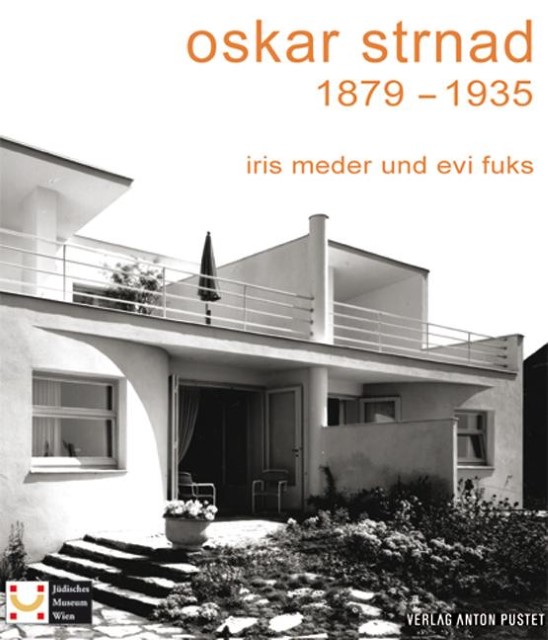

Der von Iris Meder und Evi Fuks als Begleitbuch zur Ausstellung im Jüdischen Museum herausgegebene Band über Oskar Strnad macht diese Grundproblematik der Strnad-Rezeption an vielen Stellen deutlich, ohne sie systematisch herauszuarbeiten. So ist ein Beitrag Margarete Berger-Hamerschlag (1902 – 1958) und Ilse Bernheimer (1892 – 1985), zwei Schülerinnen Strnads, gewidmet, ohne die Frage des bei allen anderen Lehrern blockierten Architekturstudiums für Frauen aufzuarbeiten, ebenso wenig wie der Mythos vom Wohnbau des „Roten Wien“ nach architektonischen Implikationen und Vergabepraktiken befragt wird. Dazu wäre die Beschäftigung mit Strnad ein guter Anlass gewesen, genauso wie sie eine Chance sein hätte können, das Konzept der „Moderne“ in der Architekturgeschichtsschreibung neu zu debattieren. Bis heute gilt als ihr zentraler Repräsentant unhinterfragt der geschickte Networker und Branding-Spezialist Adolf Loos, der in der Praxis weder dem Ornament noch dem für die Bewohner Dysfunktionalen abhold war. Während Oskar Strnad in seinen theoretischen Schriften auf jeden Verkündergestus verzichtete – was man im vorliegenden Band in den neun abgedruckten Vorträgen und Aufsätzen Strnads nachlesen kann -, die Leitkonzepte der Moderne aber in der Praxis umzusetzen versuchte, oder zumindest in den Entwürfen.

Denn schon zu Lebzeiten haben die Leiseren, Ernsthafteren oft die schlechteren Karten. Selbst wenn Strnad bei einem Wettbewerb den ersten Preis errang, wie 1922 für den Bau des Wiener Krematoriums, wurde der zweitplazierte Clemens Holzmeister mit dem Bau beauftragt. Realisieren konnte Strnad u. a. 1910 die Stadtwohnung für Hugo von Hofmannsthal in der Stallburggasse, ein Mietshaus (gemeinsam mit Oskar Wlach, 1912) in der Stuckgasse in Wien 7, einige Grabmäler, das Haus Hock (1912) in der Cobenzlgasse 71 – von dessen Restaurierung 1971 berichtet ein Beitrag Friedrich Achleitners – und das Haus Jakob Wassermann (1914) in der Paul-Ehrlich-Gasse, ebenfalls in Wien 19. Nicht erhalten sind etwa die Empfangshalle der Wiener Urania oder ein Doppelhaus in der Wiener Werkbundsiedlung. Wenig Glück brachte Strnad der Umbau des Stadthauses wie des Landsitzes in Raach bei Gloggnitz (1915 – 1917) für den Wiener Anwalt und Kriegsgewinnler Josef Kranz, dem Geliebten und „Adoptivvater“ von Gina Kaus, der in einer langen und unerfreulichen gerichtlichen Auseinandersetzung mündete.

Liest man das sorgfältige Werkverzeichnis im Anhang des Bandes, ist Strnads Konsequenz und Ausdauer zu bewundern, mit der er sich immer wieder an Wettbewerben beteiligte, und es wird auch verständlich, dass er sich verstärkt dem Bühnenbild zuwandte. Seine Beschäftigung mit dem Theater begann allerdings schon früh mit Entwürfen für Theaterbauten, kurzfristig hatte er 1905 auch im Büro Fellner & Helmer gearbeitet. Bereits 1915 entwickelte Strnad seine spektakuläre und nie verwirklichte Idee eines Rundtheaters: Ein rund um das Publikum angeordneten Bühnenraum sollte das Konzept der Guckkastenbühne radikal aufbrechen. Ab 1919 arbeitete Strnad verstärkt als Bühnenbildner, zunächst beim Wiener Volkstheater, bald auch im Burgtheater, an deutschen Bühnen, für die Oper und später dann bei den Salzburger Festspielen. Legendär wurden u. a. die Inszenierungen für Max Reinhardt in großen Zirkusarenen und die Uraufführung von Ernst Kreneks „Jonny spielt auf“ 1927 in Wien. Seine Raumlösungen für das Theater waren so konsequent, unorthodox und uneitel wie seine Architekturentwürfe.

Der sorgfältig gestaltete und reich bebilderte Band ist eine gelungene Darstellung zum unterschätzten Werk Oskar Strnads und er zeigt mit kurzen Lebensabrissen der Bauherrn und Kollegen Strnads, die fast alle im Exil endeten, wie flächendeckend der Faschismus die Kulturträger und -akteure aus Wien und Österreich vertrieben hat. Bedauerlich vielleicht nur, dass die Frage der Einordnung seines Werkes nicht etwas umfassender und mutiger gestellt wurde. Die Debatte um eine Neubewertung der gesamten Architekturlandschaft der Zeit bleibt ein Desiderat.