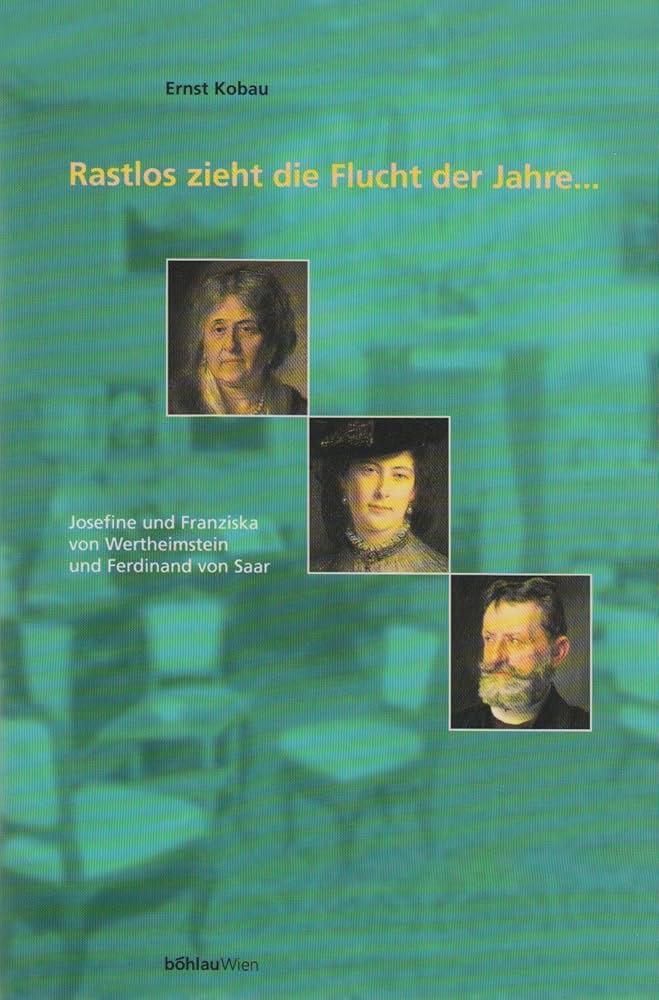

Sichtbar wird eine ungewöhnliche, fragile Konstellation von scheinbar privilegierten Menschen im Abglanz der untergehenden Monarchie zwischen Adel, (jüdischem) Bürgertum und Künstlern, die um einen peripheren Salon kreisen, der sich schwer einordnen läßt. Dichter (Eduard Bauernfeld, Ferdinand von Saar, dann auch der junge Hugo von Hofmannsthal verkehren hier), Musiker (Josef Dessauer), Maler (Moritz von Schwind, Franz Lenbach), Adelige und Politiker bilden ein dichtes Beziehungsgeflecht um die beiden Damen Wertheimstein und sind uns heute – wie etwa Bauernfeld oder Saar – zugleich bekannt und fremd.

Im Grunde verdankt sich der soziale Kristallisationskern einer gescheiterten Ehe, die sich in der Hermetik jüdischer Endogamie aus Vernunft und wirtschaftlichen Erwägungen ergeben hatte. Die Geschlechtsrollenteilung zwischen Ökonomie und Schöngeistigkeit führte nach zwei Kindern zu rascher Entfremdung der Partner, und, wie in anderen großbürgerlichen Arrangements dieser Art, zu den von Freud beschriebenen Symptomen hysterischer Lähmungserscheinungen und langwierigen Leiden der schönen, empfindsamen Josephine. Der Tod des Sohnes stürzt sie zusätzlich in eine etwa vier Jahre dauernde Psychose. Um die Erinnerung an das verlorene Kind zu tilgen, wurde schließlich die Arthabersche Villa in Döbling gekauft, was Josephine neue Möglichkeiten und Aufgaben großzügigen Mäzenatentums erschloß. Im amikal-geselligen Umfeld ihres Salons holt sie sich von ihren Getreuen jene Zuwendung, die der vielbeschäftigte, ältere Gatte ihr nicht geben kann, während sie damit zugleich seinen Status erhöht.

Das umgebaute große Haus im herrschaftlichen Garten ist heute als einziges von vielen ähnlichen Anwesen weitgehend erhalten geblieben. Der Salon im ersten Stock – abgebildet im Farbbildteil und noch heute im Originalzustand zu besichtigen – wurde zum Treffpunkt der sogenannten zweiten Gesellschaft, die im Vormärz ihren Gedankenaustausch noch nicht öffentlich betreiben durfte und auch in der Ära des Liberalismus an der anachronistischen Fortsetzung eines Biedermeierzirkels festhielt. Der Kreis war eine perfekte Symbiose aller Beteiligten, von denen sich der innere Kern auch noch in unzähligen Briefen über die prekären seelischen Zustände austauschte. Der im vorliegenden Band abgedruckte Briefwechsel Saars mit den beiden Frauen nimmt fast 200 Seiten ein. Als kritische Beraterin Saars kam Josephine weniger in Frage, wohl aber als Muse und Ermutigerin. Doch auch Saar produzierte eher am Publikum und an den Zeitumständen vorbei für einen kleinen Zirkel Auserlesener, eine Art „Schonpublikum“ (S. 334).

In diese etwas künstliche Welt hineingeboren kann die schöne und sensible Tochter Franziska kein eigenes Lebensglück finden. Die enttäuschte und dominierende Mutter verhindert jede feste Verbindung, vererbt ihr aber den Salon, den sie nach dem Tod der Mutter (1894) halbherzig weiterführt, immer mehr in Schwermut und Zwangsneurosen verfallend. Ferdinand von Saar, der beide Frauen – wenngleich immer per Sie – sehr verehrte, muß Franziska geliebt haben. Elegisch sublimiert lassen sich seine unerfüllten Gefühle für die Tochter in vielen seiner Novellen wiederfinden. Sie stirbt ein halbes Jahr nach Saars Selbstmord im Jahr 1906.

Franziska vermachte die gesamte Anlage testamentarisch nicht ihrer Familie, sondern der Gemeinde Wien, mit der Auflage, eine öffentliche Bibliothek und städitsche Erholungsanlagen einzurichten und das Haus zu erhalten, das heute Museum ist.

Ernst Kobaus penibel recherchierte Studie vermittelt ein umfassendes Zeitbild über die Mechanismen einer verflossenen Gesellschaft, über die so verzweifelte wie oft vergebliche Suche nach Freiräumen in den vorgezeichneten weiblichen Lebensentwürfen und eine spannende Geschichte der sozialen und kulturellen Bedeutung des literarischen Salons.