Anders Franz Kafka, dessen Auflagezahlen ins Unermessliche gehen und dessen nobles Werk unbestrittenen zum Kanon der Weltliteratur mit anhaltenden, nachhaltigen und vielfältigen Wirkungen zählt. Auch seine Geschichten sind verfilmt, auf die Bühne gestellt und zu Hörspielen umgearbeitet worden, selbst anspruchsvolle Comics werden auf der Grundlage seiner Phantasien gezeichnet. Kafka- oder Josef K.-Sommerspiele gibt es bisher noch nicht, dafür tummeln sich in den Verfilmungen seiner Werke Oscarpreisträger wie Maximilian Schell.

Eines aber trennt sie mit Sicherheit. Beide Herren haben Erfahrungen mit der Justiz gemacht. Franz Kafka als Rechtspraktikant am Strafgericht, Karl May auf der anderen Seite…

Wie kommen Franz Kafka und Karl May in einem Buch zusammen, muss man sich fragen. Ganz einfach, könnte man antworten, indem sie auf einem Schiff zusammentreffen. Und dann könnte man noch fragen, was aus einem solchen Treffen entsteht. Ein – in Prosa geschriebenes – Kammerspiel mit einigen Slapstick-Einlagen, könnte man zum Zweiten antworten. Kafka, im Jahr 1883 geboren, und May, Jahrgang 1842, treffen einander auf einem Schiff. „Der große Kurfürst“ fährt am 5. September 1908 von Bremerhaven nach New York, wo er am 16. des Monats einlaufen soll. Mit seiner zweiten Frau, der um rund zwanzig Jahre jüngeren Klara, begibt sich der sechsundsechzigjährige Karl May auf seine erste wirkliche Amerikareise. Der fünfundzwanzigjährige Franz Kafka wird zur selben Zeit auf seine erste Dienstreise geschickt. Das Unternehmen erleichtert, dass er im Zug einschläft. In einem Zustand zwischen Traum und Erwachen gerät er über die Grenze. Und dann steht Kafka sehr schmal und sehr blass an der Reling. Seine Haltung: die Charlie Chaplins am Anfang des Stummfilms „The Immigrant“. „Extrem abgewinkelt. Er zappelt und windet sich“… (S. 8.) Eine Dame fragt, ob diesem Herrn nur schlecht sei oder er sich, Gott behüte, ins Meer stürzen wolle.

Das ist der Stoff, könnte man sagen, aus dem gute Geschichten sind. Und wer, wenn nicht Karl May und die junge Dame an seiner Seite sollten Franz Kafka retten – für das Leben und vor allem für die Literatur.

Henischs Buch erweist sich darüber hinaus aber als Kopf-Stück beziehungsweise Kopf-Film, als raffiniertes Gespinst von Realität und Fiktion, natürlich anders als in Kafkas „Prozeß“ oder „Schloß“. Nicht zuletzt handelt es sich um eine ebenso amüsante wie spannende Annäherung zweier diametraler, ja völlig gegensätzlicher und gegenläufiger Literatur-Figuren, deren Gemeinsamkeiten weit über das hinausreichen, was sich germanistische Schulweisheit träumen lässt. Peter Henisch verbindet in diesem Buch mit Fingerspitzengefühl, was die Schulweisheit streng trennt: E und U.

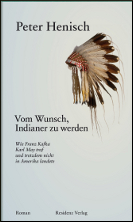

Vom Wunsch, Indianer zu werden ist im Jahr 1994 zum ersten Mal erschienen. Zum einhundertsten Todestag Karl Mays ist der Band in einer überarbeiteten Auflage herausgekommen. Bei der Erstauflage konnte Konrad Paul Liessmann konstatieren, dass dieses Buch „in der Tat ein Wunschbuch“ ist. Nachdem ich nicht klüger als Liessmann bin, schließe ich mich seinem Urteil gern an.