Bisweilen tritt im Zuge einer Wortspaltung ein Stück konkreter Poesie wie „gesunde trenn kost“ zutage, oder wie zufällig aufeinander stoßende Homophone bringen Verse plötzlich zum Erklingen: „berufe ufere aus an seiner ach/sel wie das meer sand/lecke ich nach gründen.“ Das Salz der Achsel enthält das französische „sel“ und gesellt sich zum „meer“, woraus sich konsequent „lecke“ ergibt, was sich wiederum mehrdeutig er-„gründen“ lässt.

Wenn es der Poetin gefällt, werden Wortfamilien auch nach phonetischen Gesichtspunkten kombiniert und erweitert, sodass unversehens „gähnen“ mit „gen“, „genial“ und „gegen“ korrespondiert. Mit Recht lassen sich diese Verse daher mit russischen Puppen vergleichen, die obendrein als fremdartige Klangschalen fungieren und dem Leser genaueres Hinhören abverlangen. Wer allerdings nach tieferer Bedeutung forscht und den Band verdrossen beiseite legt, dem sei ein eingestreuter Kommentar ans Herz gelegt: „: schreiben ist deine musik/zu sagen hast du nichts.“

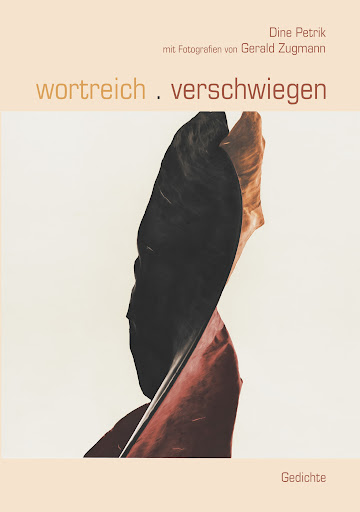

Diese so eng an Musik grenzende Lyrik wächst sich, unterstützt durch Gerald Zugmanns fotografische Beigaben zu Beginn jedes neuen Kapitels, zu einem wahrhaft romantischen Gesamtkunstwerk aus, das, wenn auch zögerlich, Themen preisgibt, welche die Reflexion zu lenken vermögen. Handelt wortreich. verschwiegen in einem Kapitel von Begegnung und Trennung, setzt sich das lyrische Ich in einem anderen mit dem virtuellen Raum auseinander und erklärt: „ich bin bereit zum sprung/durchs neue fenster.“ Das ist schön und irgendwie bekannt und transponiert den historischen Fenstersturz in die Postmoderne, wo der User außer Viren und Trojanern keinerlei Gefahren zu gewärtigen hat.

Vom Zeitalter der digitalen Leichtigkeit führt uns Petrik zurück in die Ära der Venus von Willendorf, stattet Gilgamesch einen Besuch ab, hält kurz bei den Pharaonen und „den hohen hinter/gründigen gräbern“, um schließlich durch die Lagunen von Venedig zu surfen. „wie leicht du abhebst“, schreibt sie, „zwischen bits & bytes/dich glauben machst/es gibt dich wirklich“ und setzt dem Schein die hehre Wahrheit des Wortes entgegen. Zwar gebietet es der Verzweiflung nicht immer und automatisch Einhalt, gleichwohl ist ihm die vage Hoffnung auf Dauer eingeschrieben, wie Petrik mit Verweis auf Hertha Kräftner verkündet: „augen auf/das letzte/wort ist/nicht/gesagt.“

Der Gang durch diese Lyrik gestaltet sich wie das Flanieren durch einen Garten der Sprachkunst, in dem eine Kunstsprache wundersame Blüten treibt und auf duftende Nebenwege lockt. Zugmanns Bilder unterstreichen Petriks fremdartig gebrochenen Blick auf Vertrautes und verstärken die Magie dieser versonnenen Verse, die, sich selbst spiegelnd, letztlich keiner weiteren Erklärung bedürfen.