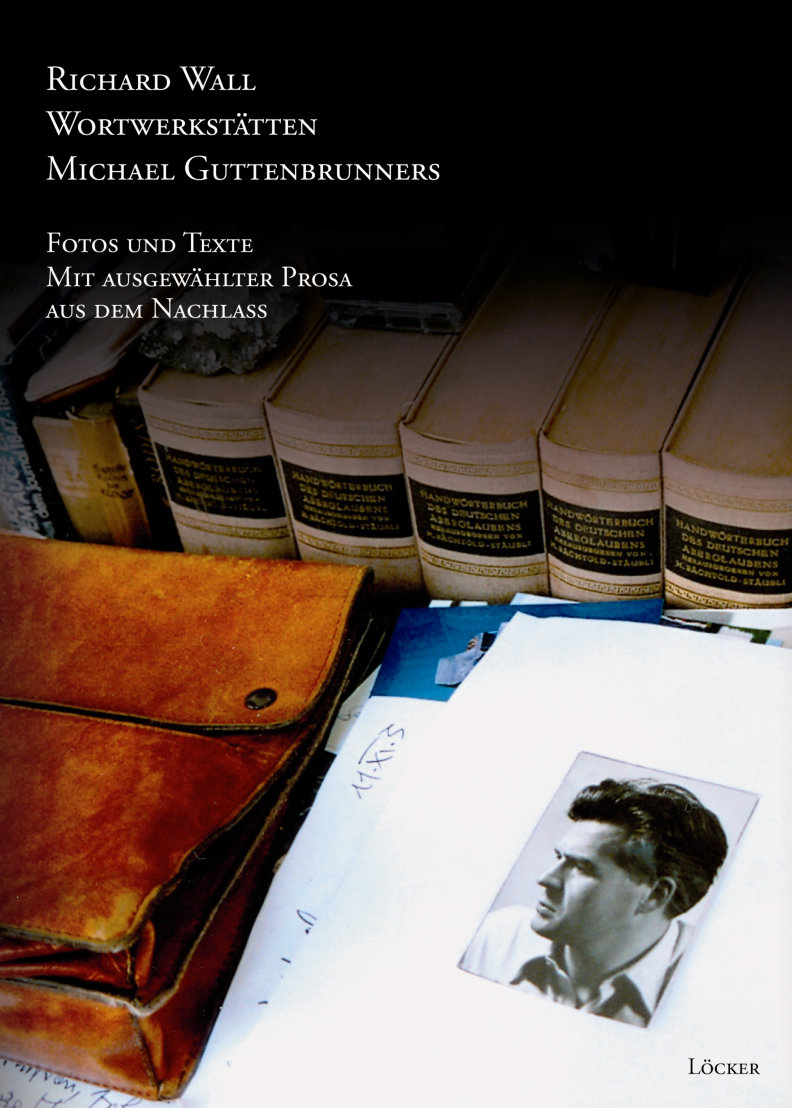

Nun legt der oberösterreichische Autor Richard Wall einen schmalen Band über Michael Guttenbrunners Wohn- und Arbeitszusammenhänge in der Pramergasse im 9. Wiener Gemeindebezirk und im Haus Vogelweid in Saas Fee vor. Vorangestellt sind aus unterschiedlichen Anlässen entstandene kleine Aufsätze Walls über Guttenbrunner, die von der freundschaftlichen Verbindung zeugen und auch von Walls respektvoller Haltung dem älteren Kollegen gegenüber. In den Texten ist auch einiges über die Gegenstände und Arrangements zu erfahren, die in der Fotostrecke des Mittelteils zu sehen sind. Der Titel Wortwerkstätten entspricht dabei Guttenbrunners biografischer Herkunft aus bäuerlich-proletarischem Milieu, seiner Verbindung mit manueller, praktischer Tätigkeit, die er immer wieder ausübte – als Holzfäller, Bauarbeiter oder Gärtner. Diese Arbeit mit konkreten Dingen und Stoffen, so könnte man interpretieren, prägte auch die Ökonomie vieler seiner Texte, in denen man oft Hammer und Meissel zu hören vermeint. Und sie prägt auch das Ambiente seiner Wohn- und Arbeitsräume, die zwar deutliche Spuren im Lauf der Jahre „natürlich“ entstehender Sedimentierung tragen, aber auch den bewussten Willen zum sinnfälligen Arrangement zeigen.

Die Dinge – und da macht Guttenbrunner keinen kategorialen Unterschied zwischen Büchern, Bildern, Arbeitsgeräten, Ziegeln, Skulpturen oder Steinen, dokumentieren lebensgeschichtliche Beziehungen, Prägungen und auch Denkbewegungen. Sie sind eine Materialiensammlung für sein Denken und Schreiben, sie sind Gegenstand und Produkt seiner Erinnerungsarbeit und sie sind Gedenkdienst für Opfer, verlorene Freunde, abgelebte Lebensphasen. Es ist diese Mischung, die die Fotos einfangen; sie berührt und regt dazu an, in Guttenbrunners allesamt schmale Bände wieder hineinzublättern. Zumindest eine kleine Portion Guttenbrunner sollte in keinem Lese-Haushalt fehlen – das bekräftigen gewissermaßen einige Texte aus dem Nachlass, die am Ende des Bandes abgedruckt sind. Bis zuletzt hat Guttenbrunner seine selbstbewusste, durchaus auch herrische Geste bewahrt, die dank der Authentizität seiner Person nie ins Hohle oder Propagandistische kippte, hinter jeder Zeile steht die ganze Person und sie steht ein für das Gesagte oder Dekretierte. „Gutachten“ übertitelt er einen kurzen Text über die Auseinandersetzung, ob Tierschützer den Begriff KZ verwenden dürfen, mit dem finalen Urteil: „Die Seelen, der im KZ ermordeten Juden, müssen vor dem Jammerbild einer gefolterten Kuh nicht geschützt werden: es beleidigt sie nicht. Sie sind beleidigt durch den Lauf der Welt, und durch das Schmatzen und Schlürfen vor allem derjenigen Literaten, die das KZ geschäftlich ausschlachten. Das ist der Streitpunkt.“ (S. 139)

Guttenbrunners Stimme des rücksichtslosen Widerspruchs und auch polternden Einspruchs gegen die Verwerfungen wie Ungeheuerlichkeiten des Zeitgeists und der Politik war immer authentisch, unbeugsam und unbestechlich – was Irrtümer nicht ausschließt. Wo mediale Inszenierung von Debatten – sofern sie überhaupt noch ernsthaft abgeführt werden – im Vordergrund steht, ist eine solche Haltung kaum mehr gefragt. Guttenbrunner wurde nicht nur zu Lebzeiten „die literarische Zeitgenossenschaft“ zunehmend verweigert (S. 27), es ist zu befürchten, dass das Fehlen seiner Stimme nur ein sehr schmaler Kreis als Lücke empfindet. Auch deshalb sind Publikationen wie die vorliegende, die auf eine sehr berührende Art Guttenbrunner ins Gedächtnis rückt, zu begrüßen. Überholt ist dabei allerdings der alte Gestus des gekränkten „in der oberösterreichischen Provinz lebenden Kollegen“, der das ehrende Andenken Guttenbrunners gegen die „Seilschaften“ des „offiziellen österreichischen Literaturbetriebs“ (S. 8) verwaltet. Ach wäre das doch noch immer das zentrale Problem. Allein die Opposition Provinz / Zentrum ist mittlerweile flächendeckend von den „Sachzwängen“ Markt und Quote überlagert; ihre Gesetzmäßigkeiten organisieren die Publikations- und Artikulationsflächen des so genannten „Betriebs“, und dagegen ist ein Ankämpfen ungleich aussichtsloser als gegen „nur“ innerbetriebliche Ignoranz.